学校ブログ

8月18日 皆さんの力で新学期準備

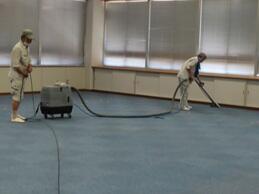

この日、校舎内の多目的室などカーペットの部屋の床を業者の方がクリーニングしてくださいました。

まず、カーペットに掃除機をかけながら付属のブラシでカーペットの奥の汚れをも搔き出し、きれいにします。

その後、さらに薬剤を噴霧してから、スチームで汚れを落とすのだそうです。

吸い上げたスチームの水を見せていただきましたが、一年間でかなり汚れるものだなあとある意味感動。

業者の皆様は、暑い中、汗を拭き拭き、細かなところまでしっかりときれいにしてくださいました。

このタワシのようなブラシを高速回転させて汚れを強力に搔き出すわけですね。

おっ!ちょうどこの時、教科書の業者の方もお出でくださり、子どもたちが使う教科書をお届けくださいました。

そう言えば、これらの少し前、電気保安協会の方もお見えになっていましたね。

子どもたちの健やかな成長のために、様々な方が文字通り汗をかいてくださっています。それも、みなさん気持ちのいい笑顔で。感謝感謝です。ホントありがとうございます。

8月18日【地域連携】今更ながらで、恐縮ではありますが・・・

長らくホームページの更新を休んでおりましたが、この間も本サイトをご覧くださっていた方が相当数いらっしゃいます。本当にありがたいことです。いつも気にかけてくださることに心から感謝申し上げます。

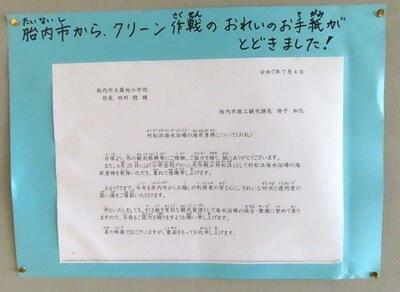

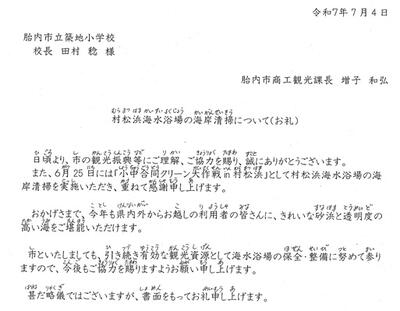

さて、今更ながらで、大変恐縮ではありますが、6月下旬に他校や地域の方々、企業等の皆様等から大変なお力添えをいただき実施した、クリーン大作戦in 村松浜!これに対し胎内市からお礼状を頂戴しておりました。

子どもたちによかったねと紹介し、長らく児童玄関・職員玄関前に掲示しておりましたが、ホームページへの掲載はいつかネタがなくなった時にご紹介しようと長らく温めていたのです。しかし、考えてみれば、子どもたちは毎日学校にいるわけですし、ネタがなくなるなんてことはなかったんですよね。まさに今が好機!チャンス到来♬ということにして、温めすぎてほかほかになった礼状を大公開します。

8月7日 立秋

この日は2025年の立秋なのだそうです。

「立秋」について調べると、「夏の暑さが極まり、秋に向け季節が移り変わり始める日という意味」とのこと。まさに今が暑さのピークで、これから秋になっていく、つまり秋が立ち上がるとでも解釈したらいいのでしょう。なるほど~。昔から立秋の頃に「秋になったって言われても、まだまだ猛烈に暑いよなあ」と思っていたものですが、謎が解けました。これから夏が終わり始め、秋がゆっくりとスタートするのですね。暦の上では暑さもひと段落して。納得、納得。

とは言え、喜んでばかりもいられません。暑さがひと段落しすぎて、大雨等で避難所生活を余儀なくされていらっしゃる方もいらっしゃいます。お見舞い申し上げます。どうかお身体を大切にされてください。

さて、築地小学校の教職員は相変わらず仕事に精を出しています。校長室では地域の方と2学期の教育活動について相談しているところをぱちり。

子どもたちには夏を満喫してもらいたいと思います。

明後日は、今から80年前に長崎に原子爆弾が投下された日です。

8月1日【地域での子どもたち】ラジオ体操

夏休みと言えば、ラジオ体操!(あれ、この前、私、違うこと言ってたような・・・。ははははは)

1学期の後半、夏休み直前くらいに、築地小学校の子どもたちはそれぞれの地区子ども会で今年のラジオ体操をどのようにするか相談していました。例年同様みんなで集まってラジオ体操する地区あり、それぞれが自宅で体操する地区ありと地区によって違いはありますが、一日の生活リズムを朝から整えるためにラジオ体操は有効な手段だと思います。

私も早起きして、ここ数日でいくつかの地区を回ってみました。おーおー、みんな一生懸命やっとるねえ。実に感心します。大人が付き添ってくださっている地区もあり、大変ありがたいことだと思います。

ある地区では、ラジオ体操前に子どもたちが話しているので、聞き耳を立てていると・・・

「ぼくね、もう結構宿題終わらせたよ」なんていうお子さんも。

みんなが集まると、様々な話に花が咲き、つながりも強くなるものですね。

*8月になりました。夏休み中のホームページの更新は、2学期が始まるまで不定期とさせていただきます。ご了承ください。

7月30日【校長】私の好きな場所

校舎内で私の好きな場所はいくつかあります。子どもたちの笑い声や対話したりする声が聞こえる教室などはその最たるものです。夏休みになり、子どもたちの声が聞こえない校舎のなんと味気ないことか。あるいはつまらないことか。早く子どもたち来てくれないかなあと思う毎日です。は~、あと1か月もあるわ。ははははは。

それでも今校舎内で好きな場所と問われると・・・そうねえ。強いて言えば校長室に入るまでの廊下かしら。

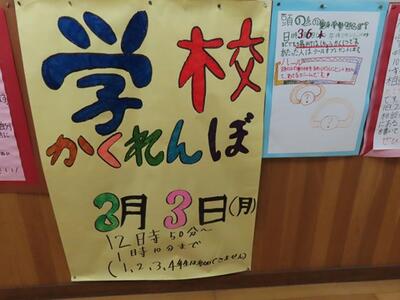

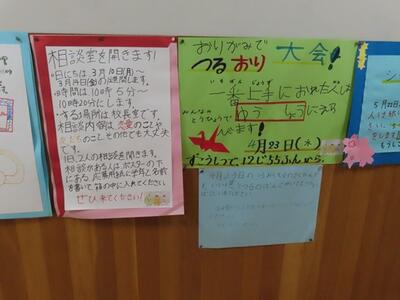

この廊下の両壁には、昼休みに子どもたちが自発的・主体的に企画運営した昼休みの組織的遊びのポスターが掲示されているのです。

校長室にお客さんがお出でになるときには、ほぼ必ずこれらのポスターをご覧いただき、子どもたちの生き生きした様子をお話ししています。

この廊下を通ると、その時々の活動で、楽しんでいた子どもたちの姿、彼らが想定していなかったことに直面したときに創意工夫して乗り越えていった姿が思い起こされるのです。楽しくがんばったなあ、君たち!イベント終了後に何人かのお子さんに訊くと、みんな口をそろえてこう言っていたもんね。「楽しかったです。またイベントの企画運営をしたいです!」。素晴らしいよ、君たち。

そんな中、保護者向けのアンケートにこんなご意見が書かれていました。ご紹介します。

「学校で楽しいイベントに参加したり、自分で企画したりすることが楽しいようです。異学年の子どもたちとの交流の機会も増え、素敵な試みだと思います」

とっても嬉しいです。ありがとうございます!

子ども向けアンケートではこんな意見もありましたよ。

「休み時間をもっと増やしてほしい」ははははは。そうだねえ。ははははは。

この活動を始めてから約1年間。子どもたちのバイタリティは衰えるどころか、ますます高まっているようです。2学期に予約されている活動は、すでに7つもあるもんね!ははははは。

7月29日【職員研修】築地小中学校合同学力向上研修会

このホームページでもおなじみの、新潟大学佐渡自然共生科学センターの豊田光世教授を講師としてお招きし、胎内市教育研究会築地中学校区部会を実施しました。テーマは探究の対話(p4c)です。豊田先生のお話は何回かお伺いしているのですが、毎回大きな学びがありますね。

NPO法人「ふわっち」から五十嵐貴子さんもおいでくださいり、中身の濃い研修となりました。

最初はp4cの理念についての講義、続いてはp4cの実践をたっぷり1時間以上です。それでも時間が過ぎるのがあっという間で、いかに充実した研修であったかが分かります。

これでさらに築地中学校区でより一層子ども主体の教育が進められることを願っています。

7月28日【職員研修】市教研第2回外国語部会

「市教研」というのは「胎内市教育研究会」の略称で、各教科ごとに部会が分かれており、胎内市の教職員はそのいずれかに所属して研鑽を積んでいます。この日、多くの部会が実施されました。

私の所属は何と「外国語部会」なのですよー!おー、イェー!サンキューサンキュー!!

子どもたちの充実した学びのために、市内教職員は夏休み中も日々がんばっています!

7月25日【職員作業】教室のワックスがけ

この日から夏休み。学校では職員作業として各教室のワックスがけを教員総出で行いました。

入念に行いましたからね。教室の床は、もうテッカテカのピッカピカのつるっつるです!

今滑り込んだら、きっと村松浜まで行くな。ははははは。

ただ、がんばったのは教諭だけではありません。こういう作業の準備や後片付けを黙々とやってくれている養護教諭の存在を忘れてはなりません。

養護教諭さん、ありがとう!教員の皆さん、ありがとう!

7月24日【各学級】黒板メッセージ

終業式の日、全ての教室で登校した子どもたちを出迎えてくれたのは、担任が黒板に描いたメッセージ。それぞれに子どもたちのがんばりをほめたたえる言葉が並んでいました。いくつかご紹介します。

ある教室では、1学期間の感謝の気持ちをメッセージにして友だちに渡すべく、せっせと描いていた子もいましたよ。

7月24日 終業式

75日間の授業日。この日が最後で、終業式となりました。

各学年の代表児童が1学期がんばったこと、夏休みに楽しみなことなどを発表しました。みんな堂々としていて立派でしたよ。

その後は校長講話、そして生徒指導に関する話を聞いてもらいました。

長く楽しい夏休み。どうか安全に過ごしてね。そして2学期の始業式で、またみんなに会えることを待ってるよー!

それにしても「離岸流に気を付けて」って生徒指導の講話で話されるなんて、君たち、やっぱり海の子ねえ。