学校ブログ

8月7日 立秋

この日は2025年の立秋なのだそうです。

「立秋」について調べると、「夏の暑さが極まり、秋に向け季節が移り変わり始める日という意味」とのこと。まさに今が暑さのピークで、これから秋になっていく、つまり秋が立ち上がるとでも解釈したらいいのでしょう。なるほど~。昔から立秋の頃に「秋になったって言われても、まだまだ猛烈に暑いよなあ」と思っていたものですが、謎が解けました。これから夏が終わり始め、秋がゆっくりとスタートするのですね。暦の上では暑さもひと段落して。納得、納得。

とは言え、喜んでばかりもいられません。暑さがひと段落しすぎて、大雨等で避難所生活を余儀なくされていらっしゃる方もいらっしゃいます。お見舞い申し上げます。どうかお身体を大切にされてください。

さて、築地小学校の教職員は相変わらず仕事に精を出しています。校長室では地域の方と2学期の教育活動について相談しているところをぱちり。

子どもたちには夏を満喫してもらいたいと思います。

明後日は、今から80年前に長崎に原子爆弾が投下された日です。

8月1日【地域での子どもたち】ラジオ体操

夏休みと言えば、ラジオ体操!(あれ、この前、私、違うこと言ってたような・・・。ははははは)

1学期の後半、夏休み直前くらいに、築地小学校の子どもたちはそれぞれの地区子ども会で今年のラジオ体操をどのようにするか相談していました。例年同様みんなで集まってラジオ体操する地区あり、それぞれが自宅で体操する地区ありと地区によって違いはありますが、一日の生活リズムを朝から整えるためにラジオ体操は有効な手段だと思います。

私も早起きして、ここ数日でいくつかの地区を回ってみました。おーおー、みんな一生懸命やっとるねえ。実に感心します。大人が付き添ってくださっている地区もあり、大変ありがたいことだと思います。

ある地区では、ラジオ体操前に子どもたちが話しているので、聞き耳を立てていると・・・

「ぼくね、もう結構宿題終わらせたよ」なんていうお子さんも。

みんなが集まると、様々な話に花が咲き、つながりも強くなるものですね。

*8月になりました。夏休み中のホームページの更新は、2学期が始まるまで不定期とさせていただきます。ご了承ください。

7月30日【校長】私の好きな場所

校舎内で私の好きな場所はいくつかあります。子どもたちの笑い声や対話したりする声が聞こえる教室などはその最たるものです。夏休みになり、子どもたちの声が聞こえない校舎のなんと味気ないことか。あるいはつまらないことか。早く子どもたち来てくれないかなあと思う毎日です。は~、あと1か月もあるわ。ははははは。

それでも今校舎内で好きな場所と問われると・・・そうねえ。強いて言えば校長室に入るまでの廊下かしら。

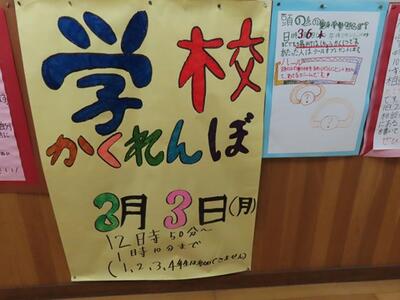

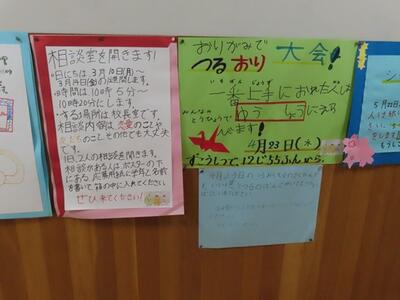

この廊下の両壁には、昼休みに子どもたちが自発的・主体的に企画運営した昼休みの組織的遊びのポスターが掲示されているのです。

校長室にお客さんがお出でになるときには、ほぼ必ずこれらのポスターをご覧いただき、子どもたちの生き生きした様子をお話ししています。

この廊下を通ると、その時々の活動で、楽しんでいた子どもたちの姿、彼らが想定していなかったことに直面したときに創意工夫して乗り越えていった姿が思い起こされるのです。楽しくがんばったなあ、君たち!イベント終了後に何人かのお子さんに訊くと、みんな口をそろえてこう言っていたもんね。「楽しかったです。またイベントの企画運営をしたいです!」。素晴らしいよ、君たち。

そんな中、保護者向けのアンケートにこんなご意見が書かれていました。ご紹介します。

「学校で楽しいイベントに参加したり、自分で企画したりすることが楽しいようです。異学年の子どもたちとの交流の機会も増え、素敵な試みだと思います」

とっても嬉しいです。ありがとうございます!

子ども向けアンケートではこんな意見もありましたよ。

「休み時間をもっと増やしてほしい」ははははは。そうだねえ。ははははは。

この活動を始めてから約1年間。子どもたちのバイタリティは衰えるどころか、ますます高まっているようです。2学期に予約されている活動は、すでに7つもあるもんね!ははははは。

7月29日【職員研修】築地小中学校合同学力向上研修会

このホームページでもおなじみの、新潟大学佐渡自然共生科学センターの豊田光世教授を講師としてお招きし、胎内市教育研究会築地中学校区部会を実施しました。テーマは探究の対話(p4c)です。豊田先生のお話は何回かお伺いしているのですが、毎回大きな学びがありますね。

NPO法人「ふわっち」から五十嵐貴子さんもおいでくださいり、中身の濃い研修となりました。

最初はp4cの理念についての講義、続いてはp4cの実践をたっぷり1時間以上です。それでも時間が過ぎるのがあっという間で、いかに充実した研修であったかが分かります。

これでさらに築地中学校区でより一層子ども主体の教育が進められることを願っています。

7月28日【職員研修】市教研第2回外国語部会

「市教研」というのは「胎内市教育研究会」の略称で、各教科ごとに部会が分かれており、胎内市の教職員はそのいずれかに所属して研鑽を積んでいます。この日、多くの部会が実施されました。

私の所属は何と「外国語部会」なのですよー!おー、イェー!サンキューサンキュー!!

子どもたちの充実した学びのために、市内教職員は夏休み中も日々がんばっています!

7月25日【職員作業】教室のワックスがけ

この日から夏休み。学校では職員作業として各教室のワックスがけを教員総出で行いました。

入念に行いましたからね。教室の床は、もうテッカテカのピッカピカのつるっつるです!

今滑り込んだら、きっと村松浜まで行くな。ははははは。

ただ、がんばったのは教諭だけではありません。こういう作業の準備や後片付けを黙々とやってくれている養護教諭の存在を忘れてはなりません。

養護教諭さん、ありがとう!教員の皆さん、ありがとう!

7月24日【各学級】黒板メッセージ

終業式の日、全ての教室で登校した子どもたちを出迎えてくれたのは、担任が黒板に描いたメッセージ。それぞれに子どもたちのがんばりをほめたたえる言葉が並んでいました。いくつかご紹介します。

ある教室では、1学期間の感謝の気持ちをメッセージにして友だちに渡すべく、せっせと描いていた子もいましたよ。

7月24日 終業式

75日間の授業日。この日が最後で、終業式となりました。

各学年の代表児童が1学期がんばったこと、夏休みに楽しみなことなどを発表しました。みんな堂々としていて立派でしたよ。

その後は校長講話、そして生徒指導に関する話を聞いてもらいました。

長く楽しい夏休み。どうか安全に過ごしてね。そして2学期の始業式で、またみんなに会えることを待ってるよー!

それにしても「離岸流に気を付けて」って生徒指導の講話で話されるなんて、君たち、やっぱり海の子ねえ。

7月24日【各学年 学級活動】通知表渡し ほか

さて、終業式の後はお待ちかね通知表渡しです。

1年生は通知表ってなあに?って感じでしょうね。みんなへの言葉のプレゼント。一人一人が担任から通知表を見合いながら内容についてじっくり話を聞いていました。家に帰ったら家の人に見てもらって、みんなの頑張りをたくさん褒めてもらってね。

7月24日 カブトムシは里親に

地域の方からいただいた100匹のカブトムシ。休み時間に希望する子どもたちと分けました。里親に出すって感じかな。

カブトムシを分けてくれるのは6年生。もらうみんなは、やっぱり嬉しそうね。大事に育ててね。

カブトムシさんたちー!元気でねー!

7月24日 夏休みのALTからのメッセージ

子どもたちをとっても愛してくれているALTの先生。夏休み前に子どもたちにメッセージが掲示されました。

意訳すると「いい夏休みをすごしてくださいね。安全に気を付けて。新学期にまた会いましょう!」ってとこでしょうか。

7月23日【6年学級活動】お楽しみ会

学期末と言えば、ズバリ通知表とお楽しみ会ですねっ!(ほんと?)

ということでこの日6年生はお楽しみ会を体育館で開催。2グループに分かれてリレー競争のようです。

暑い日でしたので、体育館で行いました。とは言え油断は禁物。ちゃんと熱中症の危険度測定器も準備してありました。

様子を見ていると、どうやら子どもたちが自らこのお楽しみ会を運営しているようです。時間を図ったり、スタートの合図をしたり。お楽しみ会は「リレーをしよう」と子どもたちが決めたのでしょうね、きっと。

まさに、子どもがつくるお楽しみ会ですね。

7月23日【5年学級活動】お楽しみ会

5年生もお楽しみ会。こちらは椅子取りゲームをしているところでした。6年生と同様に、子どもたちが運営していました。ただ単に楽しむだけじゃなく、これも自律的な活動を学ぶ機会となっているのですね。

早々に椅子を取れず、あぶれてしまった子たちをパチリ。なぜかみんなピース!

7月22日【6年総合】佐度とのオンライン交流

インプットしたらアウトプットすることで学びは深くなります。

先日修学旅行先の佐度で大きな学びをしてきた6年生。さすが築地小の6年生はそれで終わりにはしないのです。さすがー!

前の週末7月18日。佐度でお世話になった方々と今度はオンラインで再びつながり、自分たちは佐度でどのような学びをしてきたのか、お礼方々発表をし、ご指導いただくなど再び交流を深めました。

この交流でどんな学びをしたのかは、お子さんに訊いてみてください。最後には「また佐度に行きたい」って言うと思いますよ。

*写真が限定的でスミマセン。なんせワンオペだったものですから。

7月22日【3年図工】教室全体が、ぼくらの学びの舞台

3年生も担任も、「これはお楽しみ会です」って言ってますが、もう完全に図工です、勉強です。で、子どもたちは完全に楽しみながらやっているんですよ。

教室全体を作品制作兼展示の場にして、教室中にスズランテープ(ポリエチレン製の平テープ)を張り巡らせています。訊くと、以前に図工で同じような活動をしたのだそうです。それを受けて、子どもたちがもっとダイナミックにやりたいよねっていう考えから、この現代芸術っぽい作品作りに繋がったのです。

スズランテープを張る際に友だちと「ここにテープを張ったらどうかな?」「あ、それいいね!」など、適宜意見交換をしながら協働的に作り上げたこの作品。完成後は、「じゃあ、みんなで教室内を歩いてみよう」という呼びかけに応じ、くぐったり、滑り込んだり、飛び越えたりしながら作品内を巡りました。

素晴らしい活動、素晴らしい学びだと思います。

後片付けもまた楽し。

7月22日【地域連携】カブトムシさん、いらっしゃーい🎵

地域の方からカブトムシをいただきました。その数、なんと!

・

・

・

95匹!ぎゃー!うれしー!

私、小学生だったら卒倒すると思います、狂喜乱舞した後に。ははははは。

心からの感謝を申し上げたいと思います。ホントありがとうございます!!

*分かりづらいと思いますが、2枚目の写真はカブトムシをもってご満悦の子どもたちです。

7月22日【1年国語】夏休みに読む本を借りる

図書室を覗くと、1年生が夏休み読む本を借りていました。「どの本にしようかな」と楽しく迷っていましたね。一人3冊までという制限がありますから、そりゃあ迷うってもんです。

また、ちょうどその頃、6年教室でも夏休みに借りる本について、担任が話をしていました。3冊のうち1冊は長編に挑戦してもらいたいなあ、自分なりにテーマを決めて本を選ぶのもいいね、という感じの話でした。

すごく長い休みですからね、長編にもぜひ挑戦してもらいたいと私も思います。

えっ?私はどうだったのかですって?

実は子どもの頃はあまり本を読む子ではなかったのです。それでも5・6年生の頃に読んだものの中で印象に残っている本もありますよ。まず筆頭に『八十日間世界一周』(ジュール・ベルヌ作)。これはべらぼうに面白かったです。まさに本の世界にどっぷりとはまったという感じですね。もう一冊挙げるとするなら、「スティーブンソンの伝記」です。蒸気機関車を使った公共鉄道の実用化に成功した彼についての知識が全くなかったにも関わらず、なぜこの本を手に取ったのか、未だに謎です。内容もほとんど覚えていませんが、面白かったことだけは覚えています。

自分にとっていい本に出合うことは、いい友人を得るのと似ているという趣旨のことはよく言われる言葉です。この夏休み、子どもたちが彼らにとっていい本に出会えることを願っています。

7月18日【6年道徳p4c】心のぬくもりって伝わるの?

この日、NPO法人 適正育成ラボ「ふわっち🄬」から理事長の五十嵐貴子様が当校の探求の対話(p4c)を参観にお出でになりました。ありがたいことです。でも、もちろん参観だけでお帰りいただくわけにはいきませんよね。急遽、五十嵐さんにも子どもたちの対話に参加していただくことにしました。五十嵐さんには内緒だったのですが、さすがですね。すぐに探求の対話(p4c)に対応してくださいました。

教科は道徳。列車の中で、主人公の目の前にお年寄りが立っています。ところが主人公は「どうぞ」の一言が言えなかったため、お年寄りが席に座ってくれることを期待して、そっと席を立ったのです。ところがその開けた席には別の人が座ってしまいました。自責の念に苛まれる主人公。やがて客の数も少なくなってきて、主人公も座ることができました。前を見ると、さっきのお年寄りが座っているではありませんか。さらに、降り際にそのお年寄りが主人公に「ありがとうね」とお礼を言って降りて行ったのです。主人公は嬉しくなって家でその話をしたのでした。というお話。

問いは多くの子どもが考えた「おじいさんが『ありがとう』と言ったのは、主人公の気持ちが伝わったからなのか?」です。では対話を見ていきましょう。

「やっぱり、主人公の気持ちがおじいさんに伝わったから感謝されたんだと思う」

「なんで伝わったんだろう?」

「そうだよ、人の心なんて読めるはずないよね」

「う~ん。全部は伝わらなかったかもしれないけど、半分くらいは伝わったんじゃないの?」

「うん。少なくとも席を譲ろうという気持ちは伝わった」

「そうだね。私が席を譲られたとしたら、やっぱり温かい気持ちになったろうって思うよ」

「ねえ、みんながこういう場合なら、譲る?」

「譲りたいと思う」

「そう。お年寄りなら膝とか悪い人もいるだろうし」

「お年寄とか妊婦とかには譲らなくちゃダメって法律あったんじゃなかったっけ?」

「いや法律にはないよ。でも、マナーとして譲ろうってのはある」

「お年寄りじゃなくて周りの人が座っちゃったんでしょう。この主人公の行動を見て学習してほしい。というか学習するかもね」

「じゃあさ、自分の体調が悪い時にも譲らなくちゃだめだと思う?」

「それはちょっと。ねえ?」

「うん。譲れない事情があるなら別だよね。でもできるだけ譲りたいと思う」

「法律があって、それを守らなきゃダメっていう強制力があるなら当たり前だけど、そうじゃないんだからお年寄りは主人公に『ありがとう』って言ったんだよ」

「みんなに訊きたいんだけど、妊婦とお年寄りの2人が立ってたら、どっちに譲る?」

「ぼくは妊婦だな。だっておなかの赤ちゃんも含めれば2人の命があるからね」

「そうだね。心も2つある。ありがとうって気持ちも2つになるんだよ」

「それと赤ちゃんには未来もある」

「う~ん。ぼくは両方に譲るな。自分が座ってた席には妊婦に譲る。お年寄りが座る席はぼくが立って探すよ」

「私は妊婦。妊婦って気持ち悪くなったりするじゃない。大変だよ」

「私はできれば2人とも座ってほしいと思う。でも1席しかないなら、2人の状態を見て決めるかな」

「こういう場合、ぼくはどちらにも譲らない。だってさ、どちらかに譲ったら、もう一方が怒り出すかもしれないよ」

「ぼくはお年寄りだな。妊婦だったら「妊婦マーク」みたいなステッカーって持ってると思うから、自分が席を譲らなくても、そのステッカーを見た人誰かが譲ってくれると信じる」

「う~ん。まあ、どっちにしても罪悪感はあるな」

「ぼくはお年寄りに座ってもらうよ。妊婦に見えても、ただの太ってる人かもしれないし」

「いや妊婦には運動させた方がいいんだよ。一方年寄は足が悪いかもしれないからね」

ここで教師が介入。新しい観点を提示し、対話を別の視点で進めるよう促します。

「なんで主人公は『どうぞ』って言えなかったんだろう?」

「もしも小さい声で『どうぞ』って言ったとしても、なんだか気まずくならない?」

「気まずくはならないとは思うけど、勇気がなかったんじゃない?」

「そう。『どうぞ』で笑う人はいないよ」

「実は私も勇気が出なくて言えなかったことがある」

「私も。今でも公共の場で言うのは難しい」

「うん。自分の本当の気持ちを言葉で素直に伝えるって難しいよね」

「私もあったんだ。ずっと前なんだけど、ブランコに乗っていて、ブランコに乗りたそうな子がいたの。でもその時、ブランコを降りて『どうぞ』って言えなかった。今なら言えるよ。でも、列車の中で席を譲るのは・・・。まだ難しいかも」

「みんなに訊きたいんだけど、列車の中で『どうぞ』って言えなかったらどうすればいいんだろう?」

「口で言わなくても、頭を下げて、ジェスチャーで示せば分かってもらえるんじゃない?」

「あとね、目線を合わせる」

「ああ、そうだね。お辞儀をして目線を合わせてジャスチャーもすればいいのかも」

「でもさ、言葉でもジェスチャーでも、言いたいことは100%伝わらないと思う」

「手話が分かる人だったら、手話で伝えるってのもありかも」

教師「ジェスチャーで伝わるんなら、言葉で言う必要はないよね」

「確かに」

「『どうぞ』は気持ちを表す言葉。ジェスチャーは勇気を出せない時に使う。だから『どうぞ』って言うのが一番いいんだけど、それができないならジェスチャーで」

「その時々で言葉で言うか、ジェスチャーをするか、選ぶしかない」

「ねえ、ちょっとみんな、教科書見て!ほらこのイラスト、主人公は席を立った後、お年寄りに目線を合わせてるよ」

「あっ、ホントだ!」

「お年寄りは席には座れなかったけれど、主人公の気持ちはその目線で伝わったんだ!」

おおおおおー!なんとー!よく見つけましたね、このお子さん。超ファインプレーだわ。

「だから、おじいさんは主人公に『ありがとう。座らせてもらいましたよ』って言えたんだ」

「目で気持ちを伝えてたのかあ」

教師「ねえ、みんな。ほかの人の問いで「『ありがとう』の一言で何で心が温かくなるんだろう」ってのがあった。みんなはどう思う?」

「自分の行動がよかったって分かったからだと思います」

「『どうぞ』って言えなくて、おじいさんはすぐに座れなかったけど、気持ちは伝わったんだと思います」

「『ありがとう』って心のぬくもりが感じられる言葉。私も今度から必ず、『ありがとう』って言うことに決めた!」

「『ありがとう』ってさ、言った人も、言われた人も、両方いい気持ちになる言葉だね」

最後にふわっちの五十嵐さんを対話にご招待。

「おじいさんが『ありがとう』って言うのも、勇気が必要だったと思うよ。それとね、相手の優しさに気付けるってのも大事だと思います」

いやー、参りました。私、今、文字起こししてて、目頭が熱くなっちゃいましたからね。

もう言葉はいらないでしょう。なのでジェスチャーで。うそうそ。

五十嵐さん、ありがとうございました。6年生のみんな、素敵な対話をありがとう!

7月18日【4年学級活動p4c】1学期の挨拶はどうだった?

2限と3限の間の休み時間にふわっちの五十嵐さんと校長室でくつろいでいると、遊びに来た4年生がいいこと教えてくれました。「校長先生、私たち、4時間目にp4cするんですよ」。これはいいこと訊いちゃった、うっしっし。五十嵐さんに訊くと是非4年生のp4cも参観されたいとのことでしたので、急遽一緒にご参加いただくことにしました。

4年生は1学期の自分たちの挨拶はどうだったか、p4cで評価することが4時間目の目標でした。

このp4cには、ふわっちR理事長の佐藤貴子さんに加えて、何と地域の平野さんも参加してくださいました。超豪華!

さあ、外部講師と地域の方を加えたp4cはどうなるのかな?

では、対話の様子を見ていきましょう。

教師「私たちは挨拶について、4月に「ゆめ」と決めたよね。「ゆ:勇気を出して、め:目を見て、挨拶しよう」だった。1学期間やってみてどうだった?」

挙手で点数化するよう求めたところ、80点をつけた子が多いようでした。

「私は勇気を出して挨拶したけど、相手の目を見て言うまでには至らなかったな」

「私は目も見て言えたけど、できない日もあったんだ。だから80点」

教師「どういう時に挨拶できなかったの?」

「ええと、みんなが挨拶していない時かな」

「私は挨拶しようと思うんだけど、そうこうしているうちに、相手の人は通り過ぎちゃうんだよね」

「相手が挨拶しなくても自分から挨拶できたらよかったと思う」

教師「挨拶するタイミングがうまく取れなくて挨拶できなかった人、みんなが挨拶しないから自分も挨拶できなかった人がいたみたいね」

「ぼくは挨拶したんだけど、自分だけ声が大きくて恥ずかしい思いをしたことある」

「うん。一人だけ挨拶すると、周囲から気持ち悪がられるんじゃないかって心配」

教師「ねえ、人が大きな声を出して挨拶してると気持ち悪く感じるの?」

「ぼくはそうじゃない。大きな声で挨拶する方がよく聞こえていいと思うよ」

「大きな声を出すと回りから気持ち悪いって思われるのかな。そう思っちゃうのはなぜだろう?」

本当に大きな声を出すと周囲から気持ち悪がられるのか、解決はしていませんが、問いは変わっていきます。

「優しい人がいっぱいいると思うんだけど、中には怖い人もいるよね。自分が挨拶した相手が怖い人だったらどうしようと思う」

「みんなに訊きたいんだけど、私は大きな声をあんまりよく出せないんだよね。それでも大きな声を出さなくちゃダメなの?」

そうだよね。世の中には大きな声を出せって言われて、はい、出しますよって人ばかりじゃないもんね。

教師が対話をいったん整理します。

「大きな声での挨拶を気持ち悪いって思う人はいる?」

誰も挙手する子はいません。

すると教師がさらに問い掛けます。

「大きな声を気持ち悪いって感じる人はいないみたいね。みんな一人一人を振り返っても大きな声が気持ち悪いとは考えていない。じゃあ、どうして『大きな声だと気持ち悪いって思われる』と思うんだろう?」

私も発言。「お店屋さんのレジで『お願いします』って言う人ってどれくらいいる?」

約半数の子が挙手していますね。おー!半数のいるのね。大人なんてレジでお願いしますなんて言う人、ほとんどいないよ。君たち、偉いねえ。

「レジで『お願いします』って言うとレジの人もがんばろうって思って、より集中して作業してくれそうな気がする」

「そうだよね。逆に『お願いします』って言わないと、『〇〇円です』って言ってもらえないかもね」

「『お願いします』と言わないで、ただ商品を出すだけだと、店員さんもやりづらいと思うよ」

「挨拶すると、相手も自分も気持ちよくなるよね」

「そうそう。挨拶すると相手に自分の気持ちを伝えることができると思うよ。『ありがとうございます』とかさ」

「たとえ気持ち悪いと思われたとしても、『おはようございます』って挨拶して返してもらえると、元気が出るよ」

「挨拶で友だちになれるんじゃない?」

「ほかの学年の人とも仲良くなれるよ」

「挨拶すればいいって分かるんだけど、挨拶しようとしても、できないことがあるんだよね」

「うん。分かってるんだけど、言えないことがある」

「そういう気持ちわかるよ。でも、毎日大きな声で挨拶してたら、そのうち勇気が出て大きな声で挨拶できるんじゃない?」

「相手が友だちでも知り合いでも、初めて会った人でも、同じ気持ちで挨拶することって大事だと思う」

「様々な人が世の中にいるよね。だから、世の中の人全員を挨拶できるようになればいいんだけど、それは無理かも。だけど、せめてこのクラスだけでも挨拶できるようになりたいね」

おおおー!出ましたね、泣かせる発言。うるうる。

「挨拶を返してもらえなくても、大きな声で挨拶できなくても、あきらめないで、まず自分が自信をもって言おうよ」

「そうだね。ちゃんとした接し方を心掛けていれば、気持ち悪いなんて言われなくなるよ」

キラー発言連発のところで、視点が変わります。

「ねえ、みんなは挨拶しても返してもらえなかったことある?」

「みんな、顔見て挨拶すれば大丈夫だよ」

教師が対話の終結を目論見ます。

「じゃあさ、挨拶の中で、まず何を頑張ればいいと思う?」

「声を大きく」

「恥ずかしがらないで」

ここで地域の平野さんに発言が求められます。

平野さん「私ね、挨拶するんだけど、元気に挨拶が帰って来る時もあれば、元気に挨拶を返してもらえない時もあるよ」

「平野さんでもそうなんだね」

平野さん「でも、挨拶は人と人を繋げる言葉なんだ。それは大人になっても同じだよ」

さらに、ふわっちの五十嵐さんも発言。

「私、子どもの頃、挨拶がいいって言われてたの。でも自分ではそんなこと意識してなかったんだけどね。毎日、家の人に『おはよう』とか『おやすみなさい』って言ってただけで。でもそれがよかったのかも、知らないうちに家以外でも挨拶よくなったみたいなの。」

「そうかあ。ぼく、自分から挨拶するのは苦手なんだけど、それでも挨拶されたらちゃんと返すようにしよう!」

「うん。あと相手の目を見て挨拶したいな」

「挨拶が苦手な人は、まず一人に挨拶して、それから少しずつ挨拶できる相手を増やしていけばいいのかも。挨拶の輪を広げたい」

挨拶について1学期の振り返りをするというのが本対話の問いだったのですが、知らず知らずのうちに2学期に頑張ることの方針も決まり始めてますね。

平野さん、五十嵐さんからも、ご自身の体験を踏まえ、素敵なご意見をいただいたことも大きかったと思います。ゲストのお二人様、ありがとうございました。

まずは自分たちから。築地小が素敵な挨拶で溢れる学校になることを目指そうね。

当校の今年度の生活目標の主眼は「挨拶」一本に絞られています。生活指導主任の鶴の一言で。とってもいいことだと思います。

挨拶は人とのコミュニケーションの第一歩になるものですからね。

7月17日【1・2年、まなび学級】推して知るべしです

子どもたちが帰った後の1・2年教室、、まなび学級の部屋です。それと雑巾も。これ私一切手を入れてませんからね。写真の加工もしてませんからね。こういうことがしっかりできる子たちですから、その他のことについても推して知るべしですね。

7月17日【昼休みの自発的・組織的な遊び】レインボーフラッグ作り

この日の昼休みは、4年生有志によるレインボーフラッグ作り。昨年度は小さなレインボーフラッグを作りましたが、今回は大判のフラッグです。昨年参加した子たちは作り方をよく覚えていましたね。1年生や忘れちゃった子たちには、企画運営の子たちが上手に教えていました。

このレインボーフラッグ作りで、今学期の昼休み活動はすべて終了です。じゃないかなと思います、多分。う~ん、そんな気がします。けれど、ミニコミュニティボールづくりなんかは「まだ完成していないので、作らせてください」って子がいそうだなあ。

さて、1学期は間もなく終了。2学期も昼休みは楽しい企画が目白押しです。もう予約がどんどん入ってるんですよ。書き出してみましょうか。

・手作りおもちゃ(パタパタおもちゃの予定)

・きれいな文字コンテスト

・輪投げ

・アートストーン作り

・指にはめると可愛い生き物になる目玉

・木工作(企画運営の子どもたちは地域の方にお手伝いをお願いしています)

・ビーズキーホルダー作り第2弾(企画運営の子どもたちはお上手な保護者の方にもお願いしています)

・みんなで踊るダンスパフォーマンス(超一流のダンスチームとの折衝は私が行い、昼休みの運営は子どもが行います)

どうです!子どもたちの「やりたい!やってみたい!」が爆発していますよね。素晴らしいバイタリティだと思います。これ多分、2学期になったら、もっと増えてくるんだと思いますよ、いや、絶対。

夏休み、子どもたちには大いに楽しんでもらいたいと思います。そして、2学期になっても、また面白いことがたーくさんあるからね。また、楽しみにして学校にお出で!

7月17日【地域連携】民生委員・児童委員の皆様との情報交換会

中学校と合同で、民生委員・児童委員の皆様と情報交換会を行いました。

子どもたちは家庭や学校だけで育つものでは決してありません。また、保護者や学校職員だけが育てるものでもありません。私は以前にも書きましたが、「多様な大人が携わる中でこそ、豊かな教育は実現する」が持論です。今後とも民生委員・児童委員の皆様方とチームになって、子どもたちの健やかな成長のために力を尽くしていこうではありませんか。よろしくお願いいたします。

7月17日【まなび】ふうせんバレーボール

これは16日のこと。多目的室から元気な声が聞こえていましたよ。なんじゃいなと思って見に行ったら、まなび学級の1~4組までが全員でバレーボールをしていました。「アターック!」とか叫んで猛烈スパイクとかぶちかまし、稲妻レシーブとかで応戦しているのかと思いきや(さすがにそんなわけありませんよね)、みんな随分楽しそうですね。おやおやボールは風船です。ああ、なるほどそれで楽しそうなのね。

でもただ楽しいだけじゃありません。まなび学級の子どもたちは友だちに優しく声を掛けたり、まだあまり打ったりしていない子に積極的に風船を回したりするなど、みんなが楽しめるように心を配りながらプレーしていたのです。なんて素晴らしいことでしょう。

日頃の人間関係がこういうところに出るものでしょうし、このようなチーム競技を通じて、さらに強化されるものだと思います。楽しくて、子どもたちの人間作りに有効に働く素晴らしい活動だと思います。

その証拠に、みんなものすごい笑顔ですもんね。

7月16日【2年生活科、4年総合】築地まつりの見学

この日で築地まつりは2日目。日中に築地獅子舞があるというので、2年生と4年生が見学に行きました。

祠の中に入れていただいたり、間近で築地獅子舞の迫力を体感したり、はたまた、築地獅子舞で小休止のときに、獅子舞の中に入っている人を扇いで涼をとっていただいたり。

指示役の方が「よし、行けー!」と号令をかけると、子どもたちはキャーと言いながら一気に獅子舞に駆け寄って一生懸命扇ぎます。少しして、今度は「戻れー!」という合図で、子どもたちはまたキャーキャー言いながら大慌てで席に戻っていきます。ははははは。楽しそうだなあ。みんな笑顔だもんね。貴重な経験をさせていただきました。この子らの中から次の築地まつりの担い手が現れることを願っています。きっと現れるでしょうね。

7月16日【子どもたちの主体的・組織的な遊び】昼休みの多様なイベント(ダンスパフォーマンス大会 ほか)

当校では、昼休みに行う、児童が自発的・主体的に企画運営する組織的な遊びを奨励しています。

ところがこの日、イベントが3つも同時開催されたのです。①ミニ・コミュニティ・ボール作り、②6年生有志によるダンス披露(かなり本格的!)、③図書館司書による読み聞かせ。それぞれ、図工室、多目的室、ランチルームで開催され、子どもたちは行きたいと思うところ(ブース!?)に自由に行きます。もちろん、この3つに限らず、自分がやりたい遊びをするのもオーケーです(なんてったって、「昼休み」ですからねえ)。③は学校職員である図書館司書の企画運営ですが。

①や③は以前別の記事でご紹介したことがあるので、今回は省略して、②の6年生有志の企画運営によるダンス披露をご紹介します。

6年生が休み時間にグループを作ってダンスを楽しんでいたのを見た、当校の教務主任が声を掛けたところ、子どもたちは大乗り気で、この日のダンス披露に結び付いたのです。披露したのは2曲。シルエットな感じがとてもかっこいいですね。ダンスイベントが終わり会場を出る観衆(もちろん子どもたち)は満足げな顔。こりゃあ、本格的なダンスパフォーマンス大会になりましたね。

今回のように期せずして複数のイベントがブッキングしちゃうことも、今後は増えてくるのかもしれませんね。

7月15日【地域連携】地域で生きる子ら

今宵は築地の祭り。初日です。小学生たちも数人、笛や太鼓で出場しました。

練習の甲斐あって、みんな上手に演奏していましたね。すごいよ、君たち。

さて、斯く言う私もお誘いを受け、参加させていただきました。私が出たのは「棒押し」という神事です。直径20センチはあろうかという太い竹を、道路を横ぎるようにして置き、その竹を押す側と押されないようにとどめる側に分かれて神社まで押し合って行くのです。これが本当に疲れるんですよ、いやホントに。

私は止める側。止める側の私たちは火の点いたろうそくが入った提灯を持って片手で押しとどめるのですが、押す側は両手で全力で押してきます。私は体力の限界を早々に迎え、チームに貢献できているのかどうか分からないような感じになっちゃったりして、どうしてもどんどん押されてきます。だって、私ただ竹を触ってるだけみたいな感じでしたからね。それでも押し合っているうちに、「もうだめ」と思い、「くるっと後ろを向いて、こっそり押す側に回っちゃおうかな、うっしっし」などとよこしまな考えが頭をもたげてきますが、いやいや、いかんいかん。そんなことでは神社の神様に叱られちゃいますね。スミマセン。

ある程度押されたところで、指示役の方の合図で、みんなで竹を持ち上げ、その上を数人の方が乗り、大暴れ。大暴れして竹を折ると五穀豊穣とか竹に宿る邪気を払うことができるのだそうです。しかし、なかなか折れないんだなあ、これが。しばらく耐えていると、小さなボキッという音がした後、さらに大きなゴキッという音がして竹が割れるのです。このゴキッって瞬間、「やったー!割れた!」という喜びと「やっと割れてくれた」という安堵がごちゃごちゃになったような気持ちになります。まあ、達成感が大きいですね。

「はー、やれやれ」と一息つく間もなく、次は2本目の竹で同じことをするのです。この繰り返しで、結局何本の竹を割ったのだろう?私の感覚では300本くらいって感じでしたが、用意された竹は15本くらいだったようです。ははははは。

終わるころにははっぴも中に来ていたTシャツも汗びっしょり。指も震え、今もキーボードをうまく打てないほどです。

いやー、タフな祭りでした。でも昔の方々はこれくらい大変な思いをしてまでも五穀豊穣、地域の泰平を願っていたのですね。いにしえの人々に思いをはせると、そして現代に地域の祭りの灯を絶やすまいと受け継ぎ、さらに地域を盛り上げていこうと奮闘されている方々の思いを想像すると、頭が下がる思いがします。

また、祭り自体は大変なばかりでなく、獅子舞の演舞あり、お囃子の演奏あり、屋台もたくさん出ていて楽しさも満載!

祭りには多くの小学生たちが見に来てくれていて、「あ、校長先生だ!校長せんせー」と手を振ってくれたり、「あれ、校長先生、何でここにいんの?」とばかりに不思議な顔したりしてくれていて、結構というかかなり嬉しかったです。

それにしても築地獅子舞を演じた子どもたちも、笛太鼓でずっと素敵な曲を奏で続けてくれていた子どもたちも、祭りを見に来ていた子どもたちも、みんな生き生きしていましたね。子どもたちが祭りに参加する姿を見て、まさに彼らは地域に生きる子どもたちなんだなあと強く思った次第です。子どもたちが祭りに参加してくれるだけで、活気づきますしね。

*写真が超ピンボケでスミマセン。ではここで問題です。一体何を撮ったのでしょうか。ちなみに1枚目は火の玉ではありません。うふふ。

7月15日【総合】修学旅行後のオンライン交流

6月に佐度に修学旅行に行ってきた6年生の面々。行って帰ってきて「は~、面白かった」で終わらせないのが、いいですねー。さらなる学びを得るべく、体験等でお世話になった方々とオンラインでの交流を画策し、ただいま準備中です。この交流会は、何と!6年生からの要望なんだそうです。ホント素晴らしいね、君たち!様々なチャンスを見つけ対話しようという心掛けに、涙が出るほど感動しました!

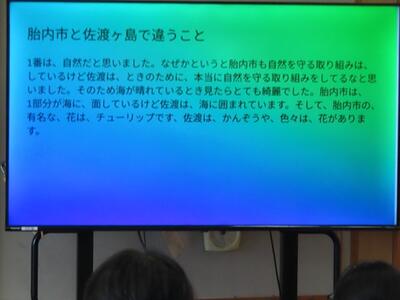

どんな準備をしてるのかしらんと6年教室に見に行くと、佐度で学んだことをタブレットでまとめ、それをもとに発表会をするらしいです。この日は発表のリハーサル。

それぞれの体験で感じたことや佐度と胎内市の違いなどまとめ方は子どもそれぞれで違いますが、いい学びをしてきたじゃないの、君たち。

交流相手は、佐渡汽船のスタッフ、トキの森公園スタッフ、そして和太鼓の講師のしんちゃん先生です。

修学旅行に劣らない学びがありそうですね。

おおっと!築地獅子舞のTシャツを着た子を発見。出番は今夜だもんね。出演する子たち、がんばれ!

7月15日【4年算数】秘密道具「4マス関係表」!

私が小学4年生の時、算数のとある単元で躓いたのです。まさに今4年生が学習している単元で。割合とか2量の関係について学ぶところです。あの時はホントちんぷんかんぷんで、まいっちゃったなあ。

ところが彼ら4年生は秘密道具を手に入れたのです。その名は「4マス関係表」(ドラえもん風に発音してください。ははははは)。2量の関係を整理するための表です。2数を整理する場合、「もとにする量」と「比べられる量」に分け、もとにする量を1と見た場合、比べられる量の割合はいくつになるか?私、この考え方が理解できなくて、絶望のどん底に沈んでいた時期がありました。しかし、彼らは担任から教えてもらった「4マス関係表」で整理することで、頭の中がスッキリ!学習の理解も問題の解決も進んだのです。子どもたち、素晴らしい秘密道具を手に入れたね。まあ、秘密にする理由は全くないのですけれどね、ははははは。

さらに、写真をご覧ください。担任に加えて、もう一人教師がいますね。彼女は学習指導員さんです。子どもたちの学ぶ様子をつぶさに観察し、理解が進むよう、適宜机間指導に入っているのです。指導技術は私の数段上。すごい味方が付いていると思います。この学習指導員さんは他の学年の指導に入ってもいて、子どもの学力向上に大いに貢献してくださっています。

ところで、この学年でもノートをとるときに定規を使う子が少なからずいますね。それはなぜか?多分、担任も使っているからでしょうね。素晴らしいことだと思います。

おっ!4年生でも築地獅子舞のTシャツを着ている子、発見!地域を挙げてみんな今夜の築地獅子舞に向け、気合入ってますなあ。

7月14日【昼休みの主体的・組織的な遊び】ミニ・コミュニティ・ボールづくり

当校の特色ある教育活動として、①探求の対話(p4c)、②地域連携、③子どもたちの主体的な企画運営による、昼休みの組織的な遊びが挙げられます。この日、この3つが一気に行われました。いやー、嬉しいですね。

さて、まずは1つ目の昼休みに子どもたちが主体的に企画運営する組織的な遊び。今回は4年生が企画運営する「ミニ・コミュニティ・ボールづくり」です。企画運営のお子さんは友だちにアシスタントもお願いして準備万端です。素晴らしいですね。

ところが時間が足りず、ミニコミュニティボールは完成せず。続きは持ち越しとなりました。

完成品はとってもかわいらしい毛糸玉。参加してくれたみんな、どうもありがとう。夏休みになる前に完成できたらいいね!

7月14日【地域連携】私の夢のひとつ

特色ある教育活動の2つ目。地域連携。地域連携を進めることにより、子どもたちへの教育も充実することでしょうし、同時に地域創生も願っています、なんて大きなことを思い描いています。

さて、そんなわけで「地域の方に学校に来ていただきたい」、「お茶飲みに来ていただきたい」とずーっと思っておりまして、学校だよりなどで「お茶飲みに来てくださーい」と何度かお呼び掛けしたのですが、思うようにはいかないものですね。地域の方からは「学校は敷居が高い」と言われ、がっくりきていたところです。誰かに村で暴れてもらったところで私が登場し、懲らしめるという「泣いた赤鬼」作戦はどうかなと一瞬考えましたが(一瞬ですよ、ほんの一瞬)、そんなことできるはずありませんよね。そんなことしたら、地域の方に学校に来ていただくどころか、私がしかるべきところに行かなくちゃならなくなっちゃいます。ははははは。

そんな中、このホームページで何回かご紹介している地域の平野さんが、学校に地域の方を連れてきてくださったのです。嬉しいなあ。ホントありがたいことです。夢ってある日突然叶うものなのね。

お出でいただいたのは、昼休みの「ミニ・コミュニティ・ボールづくり」の頃から、5時間目くらいまで。様々なお話をお聞きして、お話しさせていただいて、とても有意義な時間を過ごすことができました。子どもたちとも積極的に触れ合ってもくださいました。どうもありがとうございました。ぜひまたお出でくださいね。

他の地域の皆さんもどうか学校に、校長室にお茶飲みにお出でください。そして、子どもたちの勉強する姿や遊ぶ姿をご覧ください。いつでもお待ちしています!

7月14日【5年算数】お助けマン 登場!

5年生は算数の学習中。大変分かりやすい板書で子どもたちの理解が進みます。

そんな訳ですから、教師が練習問題を出すと、ササッとできちゃう子が少なからずいるのです。ただ、慎重に、慎重に、じっくり考えるタイプの子も散見されますね。まあ、そりゃあそうでしょうとも。

こんな時にやってくるのが「お助けマン」。

担任が「終わった人はお助けに入ってくださーい」という言葉で、早く練習問題をクリアした子たちはお助けマンに大変身!教室中に散らばって、練習問題を解くためのお助けに入ります。

時間が経つにつれて、練習問題をクリアする子が増えていき、それに伴ってお助けマンも増殖していきます。

私のところにも、お助けマン来てくれないかなあ。

*ちなみに、ノートに筆算を書くときに定規使う子が多数います。「そんな小さいことを」って言われそうですが、これを続けていくことは、学力向上と大いに関係があると考えています。素晴らしいことです。

7月14日【2年道徳(p4c)】ゲームのやり過ぎ問題

お待たせしました!特色ある教育活動の3つ目はご存じ探求の対話(p4c)です。

この日、2年生は日本中の多くの子どもたちが直面している大問題に挑戦です。

道徳の教科書の読み物教材をもとに対話で考えます。

テーマは「ゲームやり過ぎ問題」。おおおー!耳が痛い子も多いんじゃないかな?

では対話を見て行きましょう。

教師「この物語の主人公みたいに、ゲームをやり過ぎて失敗しちゃったことある?」

「家でゲームをやり過ぎて、宿題する時間が無くなっちゃったことある」

「私も、ゲームをやり過ぎすぎて、家の人に怒られたことあるよ」

「私も。ゲームに熱中してたら、やり過ぎちゃって、家の人に「もうやり過ぎだから、ゲームは9時までにだよ」って言われた」

「ぼくね、次の日休みだったから、『宿題は明日やればいいや』って思ってゲームしてたら、結局宿題できなかったことある」

「ぼくも。それにゲームしすぎなのか、宿題分からなくなっちゃったことあるよ」

「私もお母さんに『早く宿題やりなさい』って怒られちゃった」

「ぼくも怒られたことある。ホントは褒められたいんだけどね」

「ゲームよりも先に宿題しとけばよかったって思う時あるよ」

教師「なんでゲームやり過ぎるとよくないの?」

「ゲームをやり過ぎると、寝不足になっちゃって、翌日に学校で眠くなっちゃう」

「ゲームしすぎると目が悪くなっちゃう」

「宿題しないでゲームばかりしてると、宿題がどんどんたまっちゃうよね」

「ゲームをやり過ぎると、家の人とのゲーム時間の約束を破ることになっちゃう」

教師「ゲームは全くやっちゃだめってわけじゃないよね。どうしたらちゃんと宿題もゲームもできるの?」

「ゲームの時間を決めればいい」

「そう。で、そのきまりをしっかり守る」

「最初に宿題をするのも大事」

「ゲームするときはタイマーをかければいい」

「そうだね。でもタイマーがない人はどうすればいい?」

「誰でも時計は見ると思うから、自分で時計を見ながらやればいいんだよ」

教師「きまりを作ればいいと思う人多いみたいね。ゲーム時間とかの決まりは誰が決めたらいい?」

「親がいない日は自分で決めたいなあ」

「親がいない時ってあるけど、親の携帯電話とかにかけて訊けばいいんじゃない?」

「さっきのタイマーの話なんだけど、タイマーがなくても、まず宿題やってからゲームをすればいいと思う」

「電話もタイマーもなかったらどうする?」

「いつも家の人に『ゲーム止めなさい』とか『〇時までね』って言われるまでやるんじゃなくて、もうずっと「〇時まで」ってきまりを作ればいいんじゃない?」

教師「そのきまりって誰が作ればいいと思う?」

「お父さんとかお母さんとか?」

教師「みんなも一緒に考えるといいかもね。ただ、きまりを作ったはいいけれど、終わりにする時刻になってもゲーム続けたくなったらどうする?」

「それはさ、きまりを守れるよう、我慢するんだよ」

「うん、そう。我慢して宿題を先にして、その後ゲームだよね」

教師「でも、きまりを破りたくなったら?」

「もうそうなったら、怒られればいい!」

「そうだね。自分で分かって悪いことしてるんだもんね。だからさ、きまりを破りたくなっちゃったら、怒られることを想像して、恐ろしがるのがいいと思うよ」

自分の経験から想起した発言が目白押し!これも自我関与の一つなのでしょうね。

また2年生はまだまだ他律的な考えが中心の時期。それでも「ゲームし過ぎると目が悪くなる」とか「宿題ができなくなる」とか「夜更かしすると次の日学校で眠くなる」とか、自律の芽生えが見えてきているのは素晴らしいですね。

それと、友だちの発言に対して質問をする姿が何回か見られました。それも発言者ではなく、全体に向かって質問をぶつけていたのです。こうすることで新たな問いが提示されるのと同じ効果が得られる場合があります。うまくすると、子どもたちだけで対話を深めることにもつながるでしょうね。

とにかく様々な可能性が垣間見られた2年生の対話。彼ら、着実に成長しています!

2年【生活科】虫クイズ

もう一丁、2年生!

2年生は虫捕りが大好き。先日は昆虫館長様から直々に教わって、ますます虫好きになりましたものね。

さて、この日の勉強では、自分がかいた虫の観察記録から、友だちにクイズを出すという学習です。

私も仲間に入れてもらって一緒に楽しみました。

「モンキチョウが好きなのは?」(答え シロツメクサの花の蜜)

「ツバメシジミがいつも過ごしている住処は?」(答え 日当たりのいい草地)

こ、これは!かなりマニアックな問題が揃いました。

それにしても、こんなに難しいクイズでも、子どもたち、思いっきりの笑顔なんだもんなあ。

7月14日【1年生活科】アサガオ咲いた

担任によると、どうやら先週末からぽつぽつと始まっていたらしいのですが、1年生のアサガオがちらほら咲き始めました。赤や青の大輪の花です。1年生は大喜び。

その一方で、「私の咲いていないんです・・・」と寂しそうにしている子もいます。大丈夫、大丈夫。大事に育てていればそのうちに咲くからね。

また一方で、「ぼくの、咲いたんだけどもうしぼんじゃったの・・・」とこちらもまた寂しそう。大丈夫、大丈夫。明日また別の花が咲くからね。もういいってくらいに。ははははは。

どうやら土日にも気になって、わざわざ学校にアサガオの様子を見に来たお子さんもいたとか。これですよ、これ。一般的に、生活科で中型動物を飼育するときに見られるとされる発達段階として、「飼い主主導→協調関係→動物主導→動物視点での理解」という考え方があるそうです。アサガオが気になって、気になって、休みの日にも学校に見に来るって言うのは、この考え方に繋がっているのかもしれませんね。

*そう言えば、私が以前1年生を担任していた時、あるお子さんが自分のアサガオがきれいに咲いたものですから、飼育していたヤギに見せたところ、「せんせ~、ヤギさんがアサガオを食べちゃった」と半べそかいたという素敵なエピソードがあったっけ。うふふ。

7月11日【2年、4年、6年】相談、相談、また相談

探究の対話(p4c)を例に挙げるまでもなく、当校ではグループ活動や対話など協働的な学びが実に盛んです。その影響は確実に休み時間にも及んでいます。

一番最後の写真。「校長先生、校長室でちょっと相談したいことがあるんです。いいですか?」と言われたので、「どうぞどうぞ。ウェルカム、ウェルカム!で、何の相談?」と相談にのろうとすると、「校長先生はいいんです。私たち、自分たちで相談して決めたいことがありますから」という返事。ガクッ。ちょっとー、あなたたちつれないんじゃないのー!?ははははは。私も仲間に入れてほしいなあと思いましたが、相談場所を校長室にしてくれただけで嬉しいので、ま、いいか。どうやら地域の夏祭りのための相談だったみたいです。

7月11日【2年ほか】野菜が大きくなってきました

夏真っ盛りと言ってもいいのかしら。野菜たちが大きく育ってきましたよ。

と思ってたら、アサガオたちもどんどんつるを伸ばしていましたね。

サツマイモたち(べにはるか、パルスイート、べにあずま)も元気元気!!と言いたいところですが、この熱さで少々バテ気味ね。

7月10日【3年社会】商品価格の決まり方

前日の話。3年生は社会科でお店の商品の値段はどうやって決められているのか学んでいました。

原価に利益を加えて販売するという商品価格の決め方の基本を教わると、子どもたちは「そうなってるのね、なるほどー」と納得。中には家から持ってきたレシートを取り出してじっと見るお子さんも。社会のしくみを学ぶって楽しいよね、謎が解けていくって感じで。

7月10日【4年国語】新聞作り

4年生はグループごとに新聞づくりに精を出しています。どれどれ、ちょっと見せて。ほーほーほー。これはなかなか興味深い内容ですね。学校職員にインタビューした記事など、取材したことが記事になってるのね。

一生懸命取り組んでいる4年生。4年教室はさながら新聞の編集室ですね。スクープ記事をねらえ!って感じね。

7月10日【松の子スマイル委員会】挨拶スタンプラリー

松の子スマイル委員会の創造的な活動「挨拶スタンプラリー」です。

毎朝、松の子スマイル委員会の子たちが児童玄関に立って挨拶してくれているのですが、上手にあいさつしてくれた全校のこどもたちにはカードにスタンプを押してもらえるっていうルールです。

松の子スマイル委員会の子に深々とお辞儀をする1年生もいますね。これでスタンプ一つ獲得ですね。

この活動はこの一週間続けられています。子どもたち、スタンプたまったかな?

7月10日【2年生活科】野菜の収穫

今月初めの画像です。子どもたちが精魂込めて育てた野菜を収穫し始めました。今、野菜はもっと大きくなっていますね。

7月9日【5年道徳p4c】相手に聞こえないように言う陰口もいじめか?

5年生は道徳で「探求の対話(p4c)」。自ら発言し、友だちの発言を聞く中で、感性を磨き、思考力を鍛えます。

ある動画を見た後で、子どもたちが考えた問いは以下のとおりです。

「相手がいないところでの悪口。相手が気付かなければいじめにはならないのか?」今、日本中で特にSNSでの書き込み等で問題とされていることですね。

皆さんはこの問題、どう考えますか?我らが5年生の考えをご覧ください。

異例ですが、子どもたちを揺さぶり、対話をかき回すために、まず私から発言します。

「いじめの定義としては『相手が嫌な思いをしていれば、いじめ』ということになっている。だから、悪口を言っても相手が気付かなければいじめにはならないんじゃない?」

まあ、これでも校長の意見ですからねえ。反旗を翻すにもちゅうちょするってもんです。でも私のこの挑発的な意見に子どもが強い気持ちで反論します。さすがー!

「その時に気付かなかったとしても、後で気付くかもしれないでしょう。そうしたら傷つくと思うよ。だから、それはやっちゃいけないと思う」他の子も続きます。

「そうだよ。表でも裏でも、みんなで仲良くすることが大事だと思う」

「たとえ相手に気付かれないとしても、相手にとって嫌なことをしているのと同じだよね」この視点重要ですね。【(相手が気付こうが気付くまいが)いじめは行為そのものが『いじめ』とされることがある】ってこと、知ってたのかしら?多分知らなかったんだけど、対話の中でインスパイアされたのでしょうね。すごいなあ。

「それに、もし相手に気付かれたら、すごく嫌な気持ちになると思う」

「私思うんだけど、陰口叩く人って、どうして隠れて悪口を言うのだろうって思うよ」

「悪口を言うのって、それが独り言でもよくない」

「そうそう。どこで誰に向かって言っても、誰かに向かって言ったんじゃなくても、悪口はダメ」

「うん。陰口も悪口だよ。悪口はだめ」

「ねえ、悪いことをしている人に対しても、みんなは悪口はダメだと思う?」

「動画の中の花子さんはあんなに女王様のように振舞ってたけど、そんなこと続けてたら悪口を言われちゃうって思わなかったのかな?」

「そうだよね。それとさっきの話に戻るんだけど、相手に分からないようにしてSNSに書き込んだとしても、何気ないときについ口から出ちゃうことってあると思う」

ここで新たな視点が提示されます。

「悪口ってさ、言った人も傷つくんじゃないかな?」

「私もそう思う。悪口を言っている人にも不幸が訪れると思うよ。悪口を言うのは悪いことだし。悪いことをする人には悪いことが起こると思う」

さらにこんな視点も提示されます。

「花子さんだって、みんなのために良かれと思って一生懸命やってたんだと思う。花子さんのそういう気持ちを知っていれば、悪口は言わなかったかも」

「ああ、そうだね。心の中で収めておけばよかったんだ」

簡単に『相手は悪い』って決めつけずに、相手の立場に立って考えることの重要性をこれらのお子さんたちは主張しています。素晴らしい。このとおりにやればいじめなんてなくなるんだよね。

さらにこんな視点も。いちいち納得です。

「悪口を言っている仲良しグループも、そんな人たちが集まるグループはいつか崩壊して一人ぼっちになっちゃうと思うよ」

「そうだ!いじめでつながった友情は、すぐに壊れるんだよ!」

なんとー!名言ですね!

さらに教師がたたみかけます。

「みんなに訊きたいんだけど、友だちの悪口を言い合う関係ってどう?いいの?もしもそういう悪口聞いたら、どうするべきなんだと思う?」

「う~ん・・・。悪口を言ってる人のことを、言われている人は信頼していた友だちだったかもしれない。そうだったら悲惨だよね。だからさ、優しく『だめだよ』って言ってやるかな」

「悪口を言いまくって汚れちゃった人への悪口もダメだと思う。だって悪口言ったら、悪いことが起こるんでしょう」

「ねえ、悪口を言った人にはどんな不幸が訪れるの?」

様々な角度から陰口について考えたこの対話。

時間が残りわずかになったので、最後に私が話しました。

「世間で多くの人が言っていることなんだけど、悪口を言う人は幸せにはならないみたいよ。起こるであろう悪いことっていくつもあるようだけど、①悪口は依存性があって、悪口を言わずにはいられなくなっちゃう(ドーパミンが出るらしいですね)。②そうすると、人の悪いところばかり探し出すようになっちゃう。③そんな人とは誰も仲良くなんてなりたくないよね。そうすると周りから人がいなくなっちゃう。するとひそひそ話を誰かがしていたら、「もしかして自分の悪口言ってるのかも」って疑心暗鬼になっちゃう。周囲の人だって、いつ自分がこの人から悪口を言われるかって疑心暗鬼になっちゃうだろうね。④そうすると、成長できなくなっちゃうと思うよ」

子どもたちの発言意欲の旺盛なこと。君たち、いつの間にこうなったの?まあ、去年から鍛えられてはいたけどね。分かるよ、みんなでいい学級作っていきたいんだよね。

こうして、セーフティの下、子どもたちが腹を割って対話することによって、ますますいい学級は作られていくのですね。

お見事!

7月9日 個別懇談会

今週の午後は個別懇談会ウィークです。

お忙しい中、お出でくださった保護者の皆様に感謝申し上げます。

1・2学期の通知表の所見欄がなくなった分、学校から一方的にお子さんの様子をお伝えするという面談ではなく、保護者様と担任等との対話によって、お子さんの指導の方針を考えていくというスタイルにして2年目を迎えます。

これによってご家庭と学校が方向を同じにして、お子さんの成長を支えていけることができますよう、何卒ご理解ご支援のほどよろしくお願いいたします。

*写真は懇談中のとある保護者様の後ろ姿と、保護者様をお迎えする子どもたちの図工作品(の一部)です。

7月8日【1年算数】たし算とひき算の概念をつかむ

1年教室を覗くと算数の勉強中。ちょうど、たし算とひき算の文章問題では、「それぞれどんな言葉が使われているか」、子どもたちが考えているところでした。

「たし算の問題は『合わせて』という言葉が入っていまーす」など型通りの言葉が出されるのかと思いきや、子どもたちは「来ました」「もらいました」「買いました」「持ってきました」「入れました」などなど、たくさん出していきます。

同様にひき算の問題の場合でも「飛んでいきました」「返しました」「食べました」「すくいました」などなど数多くの言葉が出されていきました。

子どもたちは「『合わせて』か問題文に含まれていたらたし算」など一つの言葉に拘泥しすぎることなく、いくつもの言葉を挙げながらそれらに共通する状況を考え、そこからどんな場合にたし算が使われ、どんな場合にひき算が使われるのか、多面的に考え学習していました。きっと加減法の概念を頭の中で形成していったことでしょう。

こういう授業、素晴らしいと思います。

*では、ここで1年生に問題です。次の場合はどんな式になりますか?

① 赤い帽子が5つ、白い帽子が2つあります。帽子はいくつありますか。

② 赤い帽子が2つ、白い帽子が3つ、黄色い服が4つあります。帽子はいくつありますか。

②は難しいかな?どうかな?正解したらスーパー1年生の称号を与えよう、むはははははー!

7月7日【まなび発→全校へ】七夕飾り

先日お昼の放送で、まなび学級のお子さんからこんなアナウンスがありました。

「来週の月曜日、7月7日の20分休みに、七夕飾りを作るので、やりたい人はまなび学級の前の廊下に来てください」

おおおおおー!これはまなび学級発の自主的・自律的活動ですね。素晴らしい。先日まなび学級の子どもたちが七夕飾りを作っていたのですが、この活動を全校に広げて、みんなで七夕を楽しもうというわけですね。

この日のまなび学級前の廊下には、願い事を短冊に書く子どもたちの姿が見られました。

写真は、教え合いながら飾りを作る子どもたちと、自分の願いを短冊にしたためる子どもたちの様子です。7月2日の記事の写真に比べると相当パワーアップした笹もぱちり。

7月7日【1年国語】うんとこしょ、どっこいしょ

1年生は国語の有名教材で学習中。ご存じ『おおきなかぶ』です。

おじいさんが畑のかぶを抜こうとしますが、「なかなかかぶは抜けません」。最後は家族総出(犬や猫、ねずみまでも)でようやく抜くことができたというお話。これを1年生は動作化して登場人物の心情に迫ります。おっ、みんな上手に演じてるね。かぶが抜けなかった時の落胆の演技も微笑ましいです。

担任が用意した秘密道具は、おもちゃのマイク。劇の最後で「かぶが抜けたとき、どんな気持ちですか?」とインタビューするのです。

マイクを向けると、「やったあって気持ちです」「はあ、やっと抜けたって感じです」「嬉しいです。今夜の晩御飯はシチューにしまーす」など、動作化することで、子どもたちはおじいさんやおばあさん、孫や犬、猫、ネズミになり切って、インタビューに答えていました。おもちゃのマイクの効果も絶大です。

それにしても、これほどの大きなかぶ、何人分のシチューが出来上がるのでしょうね、うふふ。

7月7日【2年生活科】楽しい虫捕り

2年生はグラウンドに虫捕りに出かけました。

なんと胎内昆虫の家から館長様をお迎えして、捕獲した虫の鑑定などを行っていただいていたのです。おー!これは本格的ですね。

虫捕り網片手に、子どもたちは勇んで突撃!

私は帰ってきた子を捕まえて、「ねえ、何が捕れたの?」と訊きました。

「私はショウリョウバッタです」「私もショウリョウバッタ。6匹も捕まえたんです」「私はモンキチョウです」など、お陰でかなり専門的に答えてくれました。

大変楽しく、かつ勉強になった活動になったようです。よかったね。

もうすぐ夏休み。虫捕りに精を出す子もいるんでしょうね。

虫捕りを楽しみ、よく観察したら、弱る前に逃がしてやってほしいなあと思います。

7月7日【健康委員会】楽しみながら委員会活動

学校を運営するには子どもたちによる委員会活動が欠かせません。当校が理想とする教育像「子どもがつくる学び 子どもがつくる学校」を具現化するためにも、子どもたちが目的をもって意欲的に委員会活動に取り組めるような環境設定が大切です。

さて、先週、1階廊下に健康委員会が作成した手洗いを啓発する掲示物が貼り出されました。

タイトルは『手洗い実験をしました!!』。おおおー!なんか楽しそう!

読んでみると手洗いについての実験とその結果が記載されています。この結果から手洗いの重要性を示すという科学的な証拠を示しながら主張する論理的な構成になっています。それにしても実験するなんて、きっと子どもたち、楽しみながら実験したんだろうなあ。大変創造的な活動になっていて素晴らしいと思います。

全校の子どもたちよ、最近特に暑くなってきています。食中毒が流行る季節ですね。また、感染症にも気をつけなければならない頃になっています。手洗いを上手にすることで病気にならないよう、健康に過ごそうね。

健康ボランティア委員のみんな、ありがとう。多くの子たちがこの掲示を見てくれるといいね。

担当の先生もありがとうございました!

7月4日【子どもたちの自発的・組織的な遊び】ビーズキーホルダー作り

企画運営の6年生2人が、長い間、準備を重ねてきたビーズキーホルダー作り。この日めでたく開催となりました。

事前の申込み状況から、子どもたちが大勢押しかけるであろうことは想像に難くなかったそうですが、まさかこれほどまでとは!1年生から6年生まで100人近くの子が参加してくれた大人気のイベントになったのです。びっくりしたなあ、もう!

企画運営の2人は、会場として2つの特別教室を押さえ、2人で役割分担もしっかり行い、スムーズにキーホルダー作りが行われるように万全の体制を整えていました。さすがー!

お陰で参加してくれた子たちはみんな笑顔です。

掃除の時間になってビーズキーホルダー作りは終了。

企画運営の2人に「ところで君たちは作ったの?」と訊くと、「いいえ、私たちは作っていません」。しかし、満面の笑みです。

自分でビーズキーホルダーを作る以上の楽しみや喜びを2人は獲得したのでしょうね。多分、自分たちでは自覚していない大きなものも。

2人ともお疲れ様。みんなが楽しんでくれてよかったね。素晴らしい企画運営だったよ。どうもありがとう!

7月3日【昼休みの遊び】「恐怖!お化け屋敷」の続き

6月に行ったお化け屋敷が大盛況すぎて、入りきれなかった子どもが多数。それで、まだお化け屋敷に入っていない子たち向けに、先週と今週の20分休みにお化け屋敷が再び開催されていました。

まずは、会場の音楽室に貼られた表示をご覧ください。最初に掲示された張り紙に修正がたくさん加えられていますね。これは企画運営の子どもたちが自分たちで運営していくうちに、「もっとこうした方がいい」「こうしないと、またお化け屋敷に入れない人がたくさん出ちゃう」など、適宜相談しながら改善していった跡です。こんなに修正が加えられたのね。この貼り紙は、企画運営した4年生の血と汗と涙と奮闘努力と・・・ええと、あと何があるかなと?とにかくたくさん様々なものが詰まった誇るべき結晶なのです。これらを子どもたちが楽しみながらやったのですから、子どもたちのバイタリティのすばらしさに舌を巻くばかりです。

そんなお化け屋敷もこの日で終了。企画運営の子どもたちにとっては、様々な困難を乗り越えて迎えた最終日でした。がんばったね。

そうしたら、彼らは「また、お化け屋敷やりたいね」って話してましたからね。恐るべしです!

7月3日【3年朝の会】ハッピーな気持ちで一日のスタートを

担任はいつも笑顔を絶やしません。このことが子どもたちにいい影響を与えていることに間違いはないと思います。

この日の朝の会、担任から嬉しいニュースとして、次に4つが語られました。

「皆さんがいいこと、素晴らしいことをしているたびに追加されていく『カービーポイント』が規定数に到達しました。みんなすばらしいね。なので、みんなが決めた通りお楽しみ会をすることにしまーす」

子どもたち「やったー」

「さらに、君たちに理科を教えてくださっている教頭先生が、『君たちは授業中勉強熱心で、大変よく発言しているんですよ』と教えてくれました。みんな、すごいね」

子どもたち「やったー!」

「さらにさらに、いつも挨拶がいいですね」

子どもたち「やったー!!!」

「おまけに、今日は全員が出席していますね」

子どもたち「やったー!!!!」

朝から子どもたちは褒められ、ハッピーな気持ちで一日をスタートさせました。

ピグマリオン効果という説があります。教育心理学の言葉ですが、期待が人を育てるという言葉に通じます。小中学生にとっては褒められることで、「この人は自分のいいところを見てくれている。この人は自分に期待してくれている」という気持ちを持たせることになるでしょう。

世界では、経済協力開発機構(OECD)が提唱する考え方として、「ウェルビーイング」がキーワードとして挙げられ、「教育の目的は、個人のウェルビーイングと社会のウェルビーイングの2つを実現することである」と様々なところで紹介されています。

教育の目的が、子どもたち、人々がハッピーになることだとすれば、3年生はこの朝もいいスタートを切りましたね。