学校ブログ

6月5日【4年書写】一心に

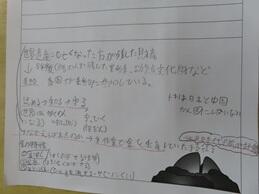

しんと静まり返った4年教室を覗くと、凛とした雰囲気に包まれています。

4年生は習字の学習中でした。

子どもたちは一心に筆を動かしています。

指導担当の教師は、実は書道のエキスパートなのです。

素敵な雰囲気の中、子どもたちはみないい文字書いてますなー。

6月4日【2年道徳p4c】急いでいる時にもノックはしないとダメ?

2年生は道徳の教科書に掲載されていた話をもとに探求の対話(p4c)で考えを深めました。

問いは「急いでいる時にもノックはしないとだめなの?」。

では早速対話の様子をご覧いただきましょう。

「勝手に入ると、先生方が驚くから、ノックしないとだめだよ」

「そう。先生に怒られたりもすると思う」

「突然入ると、先生に『えっ!?って言われて、こっちだっていやな気持ちになっちゃう」

「『失礼します』と言わないと、先生が仕事中だったら、失礼になる」

「不審者かもしれないって思われる」

「部屋の中にいる人が手紙書いてるときに、突然入ったら、びっくりして書くのを失敗しちゃう」

「ノックは『これから入ります』っていう合図なんだよ」

「勝手に入ると怒られるし、失礼になる。もしかしたら先生が驚いてパソコンを落として壊れちゃうかも」

「どうして職員室に勝手に入っちゃダメなの?」

「自分の家はノックしなくていいけど、職員室にノックしないで入ると、『わーっ!』ってなっちゃう」

「仕事の邪魔になるからだよ」

「先生方が電話してるかもしれないし、仕事の邪魔になっちゃうかもしれない」

教師「ノックをしたらすぐに入ってもいいの?]

「ノックしたら、中から『どうぞ』って言われてから入る」

「だから職員室に入るときには、ノックして、『どうぞ』って言われてから、『失礼します』って断ってから入るんだよ」

子どもたちは対話を重ねるうちに、急いでいる時にもノックをするのがマナーであると結論付けました。

さらに、「ノックをしないと・・・」とノックをする意義をも考えました。

「マナーだから」と無批判に受け入れるのではなく、そのマナーの意義をも考えた対話。

クリティカル・シンキングを自らの対話の力で高めたということになるのでしょうね。

この調子なら「校長先生、あそぼー!」と校長室に突然飛び込んでくる2年生はいなくなるかな?ははははは。

*対話してるところの写真がないので、昼休みに折り紙に興じているスナップ写真をどうぞ。

6月4日【6年生】佐渡修学旅行⑤

2日目、佐渡で最後の見学先はトキの森公園です。トキの生態や保護について学び、実際のトキも見ることができました。

帰りはカーフェリーに乗リました。

カモメの餌やり、カードゲームなどをして、修学旅行最後の時間を過ごしました。

6月4日【6年生】佐渡修学旅行④

2日目、はじめの見学先は世界遺産の佐渡金山です。江戸時代の金の採取の様子や苦労がよく分かりました。

6月3日【6年生】佐渡修学旅行③

1日目の後半、西三川ゴールドパークにて砂金採りをしました。

一攫千金ねらって、夢中になって砂金採りをしました。

ホテルに着き、夕食は豪華バイキングです。美味しい料理をたくさん食べて、お腹も心も大満足でした!

6月3日【5年家庭科】調理実習

5年生は調理実習。メニューは、ゆで芋とホウレンソウのおひたしです。

私の分もとってくれていたようで、ありがたくご相伴に預りました。どうもありがとう。ごちそうさまでした、5年生のみんな。とってもおいしかったです。

6月3日【1年国語】理由を話そう

1年生は国語で「わけをはなそう」の学習中です。

子どもたちは、理由を尋ねる話型や理由を話す話型について丁寧に学んでしました。

しかし、そこは1年生。やっぱり楽しく学んじゃうんだな、これが。

友だち同士ジャンケンで順番を決めて、一方が相手に質問し、もう一方が答えるというスタイルでの学習です。

1年生はものすごーく楽しんで学習していました。

「あー、ちみちみ、どうしてこうなんだね?訳を聞こうじゃないか、わけを!」なんて質問の仕方をする子は一人もいず(当たり前ですね、ははははは)、「~ですか?」と正しく、端的に訊いていました。

答える子も、「そ、それは、あのー、ですからー」なんてしどろもどろの答え方をする子は一人もいず、「~です。どうしてかと言うと・・・」というように要点のみ的確かつ明瞭に回答していました。さすがー!

このような基本的な話型をこの時期に習得しておくと、のちのち大きな力となってくるんですよね。

そして、早速この能力が生かされる場面を担任は設定していたことが後で分かるのです。続きは次の記事で。お楽しみに。

6月3日【1年生活】学校探検隊。次のミッションは?

さて1年生の続き。

担任は子どもたちと、これまで何の探検をしてきたか確認していました。

「いろいろな教室の探検」「いろいろな道具・物の探検」。結構探検しましたね、学校のこと。

でも、担任と対話しているうちに子どもたちは重大なことを忘れていたことに気付いたのです。「先生方のことって、私たちあまり知らないよね」と。

そこで担任は教職員の写真を見せながら、

「この先生って何の先生?」

「う~ん、分からないなあ」

「先生方にも係があるんだけどこの先生は何の係だと思う?」

「う~ん、ぼくたち知らないこと、まだたくさんあるね」って感じです。

子どもたちは早速前の時間の質問技術を駆使して、私にインタビュー。

「校長先生は何の係をしてるんですか?」

「私はね、ホームページを毎日書く係ですよ」

すると一人のお子さんが参観していた私のところに来て、「校長先生、今度いろいろな先生たち探検をしてもいいですか?」と訊いてきます。子どもたちのあまりの行動力・機動力のすごさに呆気にとられ、思わず「もちろんいいですよ、どうぞどうぞ」と答えると、子どもたちは立ち上がって大喜び。子どもたちの探求心のすごいこと、すごいこと。

ということで次の探検は「いろいろな先生たち探検」に決まりました。ははははは。「先生たち探検隊」ですもんね。

それにしても1年生のみんな、君たち、探検大好きだねえ。

【事務連絡】

築地小学校の先生方、そのうち1年生がインタビューに行くと思います。ご承知おきください。だって、私オーケーしちゃったんだもの、うふふ。

6年生 佐渡修学旅行②

1日目の午後、小木に異動してまずは太鼓体験。先生に楽しく教わりながら、いろいろな太鼓をたたきました。

次に矢島経島にてたらい舟体験。小雨でしたが、順番に漕いでみて、よい体験ができました。

6年生 佐渡修学旅行①

修学旅行1日目、前半の様子です。

朝、たくさんの見送りの保護者の皆様の前で出発式をして・・・、ん?並んだ6年生の後ろに4年生も並んでますね。そりゃあ、一緒に行きたいよねー、ははははは。

そんなこんなで、いよいよしゅっぱーつ!新潟港に向かいます。

皆が楽しみにしていた佐度への修学旅行。子どもたちを乗せたバスもウキウキ気分で走ります。少し宙に浮いているんじゃないかしら?うふふ、そんなわけないか。

いってらっしゃーい!

両津港で、ジェットフォイルに乗り、1時間と少しで佐渡島へ

両津港に到着

真野へ異動してカレーライスの昼食

6月2日【2年音楽】歌いながら踊るって楽しい!

ピンクレディーやキャンディーズ、西城秀樹などの例を挙げるまでもなく、歌いながら踊るって、見る方も歌う方も楽しいものですよね、私はテレビ見ながらでしたが。

我らが2年生も昭和のアイドルに負けてませんよー!

この日、音楽の授業で、振り付けしながら🎵ドレミのうた。子どもたちはノリノリで歌い踊っていました。

楽しい音楽ですねえ。まさに音を楽しんでいる感じです。いや音「踊」楽ですね、ははははは。ダンス・ボーカルって言えばいいのかしら。

それにしても例が古っ!

6月2日【2年図工】光のプレゼント

もう一丁、2年生!

音楽の後は外で図工の勉強です。

透明なプラスチックなどにマジックなどで色を塗り、光に透かして美しさを見る活動。題して「光のプレゼント」です。

外からは「わあ、きれい」「あ、色を塗った容器に水を入れると影の色がゆらゆら動くよ」などの声が聞こえてきます。

どれどれと外に行ってみると、子どもたちは嬉々として光のプレゼントを楽しんでいます。

活動している中で、「ここにも色を塗ったらもっときれいになるんじゃないかな?」などのひらめきもあり、随時改良を加えるなど楽しく創造的な活動となっていました。

もしかしたらこの中からステンドグラス職人や芸術家が生まれるかもしれませんね。

5月30日【委員会活動】情報委員会の創意あふれる活動

情報委員会が給食時に流してくれている校内放送。ここ数日は、今年度転入してきた職員等へインタビューしたことを放送していました。

既に決められている当番的活動、毎年同じ内容の活動ももちろん大事なのですが、この日の放送のように、その年度年度の子どもたちの創意工夫が光る活動っていいですね。素晴らしいと思います。

しかも、ホントにアナウンスが上手な子もいるんですよ。これまた素晴らしい!

5月30日【2年生活科】脇芽かきと石探し

2年担任が朝、開口一番「皆さんが植えた野菜の苗が緊急事態になっています!」と話しました。突然の緊急事態宣言に子どもたちは「え、何?何?」といっせいに色めき立ちます。

担任が続けるには、「脇芽が出てるんです。これを取らなきゃ野菜が大きく育たないんです!」。2年生は即座に教材畑に急行、おっとり刀で駆け付け、脇芽かきを始めました。「ねえ、どれが脇芽なの?」と友だちに訊く子もいて、おーおーおー、学び合っとるねー、君たち。

2年生の野菜の栽培。風に倒れそうになったり、折れちゃったりするのを防止するため支柱に結わえつけ、今回は脇芽かきです。我らが2年生は野菜のために労を惜しまず、一生懸命育ててるんです。これからも多分様々あるでしょうね、こういうの。これら一つ一つの作業を子ども自らが行うことで、自分が育てている野菜に対する愛情が強まっていくのでしょう。がんばれ2年生、がんばれ野菜たち!

なんてことを思っていると、あるお子さんが嬉しそうな顔で「校長先生、これ見てください」って自分の苗のところに連れて行ってくれました。この章、最後の写真です。これは嬉しいでしょう。小さいけれどもう実が生るなんて早ーい!

さて、脇芽かきが終わったら、そのまま図工に突入です。「自分のお気に入りの石を見つけよう」と担任が働き掛けると子どもたちは教材畑脇の駐車場で素敵な石を探し始めました。「先生、見て。こんな石があったよ」「ねえ、この石、どう思いますか?」などなど、子どもたちは見つけた石を教員に見せに来るんですね。自分の掘り出し物を見てもらいたいのでしょうね。「おおおおおー!これはいい石だね。ほら透明な部分があって素敵ね、これ」「この石が縞々になっているのは何万年もかけてギューッと力が加わって、いくつかの石が合体したんだろうね、いい石だね」などと返すと、一層嬉しそうな顔をします。

教師が「自分のベスト1の石を選んで教室に持っていきましょう」と働きかけると、子どもたちはいくつかの石を見比べながら「どれをベスト1にしようか」と相当悩んでいるようです。中には1つに絞れなくて、「校長先生、見つけたのはみんないい石で選べないです。どうしたらいいですか?」と言うので、「じゃあ、教室に持っていくのを1つにして、あとはポッケに入れて持ち帰ったら?」と提案しました。ご家庭の皆様、お子さんのズボンのポケットに石が入っていたら、実はこういう経緯だったのです。どうもすみません。だって、中には石への思い入れが強くて、泣き出す子もいたくらいだったんです。すみません。

そこらに落ちている石にこれほどの価値を見出すなんて、素晴らしいと思います、子どもたちのセンスと柔軟な発想が。武者小路実篤の短編『馬鹿一』に匹敵するほどなんじゃないかしら。

5月29日【クラブ活動】フラッグフットボールクラブ

昨年度2年生と5年生が体育の授業で学んだフラッグフットボール。子どもたち、大いに楽しみました。しかも、ただ楽しいだけじゃなくて、走力、投げる力、ボールを受け取る調整力、作戦立案力などなど、様々な力の育成にも資しているんですよ。

さて、当校は今年度から2年生と5年生の体育の授業において、きちんと指導計画に位置付けて、フラッグフットボールで学びます。

さらに、クラブ活動でも、なんと「フラッグフットボールクラブ」が立ち上がったんですよー。クラブの時間は毎回、ご存じ胎内DEERSの小川様が指導者としてお出でくださるとのこと。もちろん、体育の授業でも。幸せだねえ、君たち。

この日は第1回目のクラブ活動日。子どもたちが今年度のクラブの運営計画を立てるのですが、なんと小川様がこの日もお出でくださったのです。ありがたいことです。こりゃ、子どもたちもテンション上がりますわね。充実したクラブ活動になること間違いなしですね。

ちなみに、他にもクラブは設定されていて、今年度は他に「室内ゲームクラブ」「手芸クラブ(ボランティアあり)」「イラストクラブ」「ものづくりクラブ(ボランティアあり)」があります。それぞれ楽しそうなクラブばかりですね。

5月29日 スマイル集会(いじめ見逃しゼロスクール集会)

この日、スマイル集会が開かれました。いじめ見逃しゼロスクール集会として当校では位置付けています。これまで各学年でいじめに関する対話を繰り返して、標語を作りました。このスマイル集会で各学年のいじめ防止に関する標語が発表されたのです。

子どもたちの話の後、私からも私自身の昔話をしました。子どもたちに届いてくれるといいなあ。

5月29日【1年生活科】アサガオの栽培

今週、1年生は生活科でアサガオの栽培を始めました。

まずは火曜日に種を蒔きました。すると、すぐに🎵芽が出て、ふくらんで~とはいかないんですねー。自然の摂理とはこういうもの。じっくりじっくり育てていきましょう。

今、子どもたちは登校すると、真っ先にアサガオのところに行って、「おはよう」って声を掛けているんですよ。アサガオを擬人化して栽培することで、感情移入して思いたっぷりに育てるんですね。

ジャーとたっぷり水をやった後に、植木鉢をじっと覗き込んでいます。どんなことを思いながら見つめているのかしら?

「早く芽が出てね、アサガオさん」。そんな感じかな?

5月29日 緑の募金

この週、給食ボランティア委員会の子どもたちが、児童玄関で大きな声で「おはようございまーす」と挨拶しながら、緑の募金への協力を呼び掛けています。

協力してくれる子ども(ご家庭)も多く、呼びかける子どもたちは自分たちがお金をもらえるわけでもないのに、とても嬉しそうです。素晴らしいことですね。

こうして社会の一員としての自覚が少しずつ育まれていくのだろうと思います。

5月28日【3年理科】太陽の観察

本日は晴天なり。そんな中3年生は遮光板片手にグラウンドに出てきました。遮光板を着けている姿が未来世界から来た人みたいでなんともかっこいいですね。

太陽の観察がひととおり終わると自由時間。3年生は影送りを始めました。これって楽しいものね。これも太陽について別角度から学んでいるってことになるのかしら。うふふ。

5月28日 耳鼻科検診

1・3・5年児童がこの日耳鼻科検診を受けました。優しい先生によーく見てもらえてよかったね。ただ子どもたちはかなり緊張の面持ち。順番を待っている間、1年生なんて、気をつけの姿勢で微動だにしてないものね。これはこれで素晴らしい!かなり気合が入った待ち姿勢です!

5月28日 体力アップタイム

一回あたりの授業時間を少し短くして、2限と3限の間に体力アップタイムを設定し、子どもたちは体力づくりに勤しみました。

昨年度までは学年ごとにやっていたのですが、今年は縦割り班で単位になって行いました。上学年が下学年に優しくアドバイスする場面が多数。何とその逆に下学年が上学年にアドバイスする姿もあったんですよ。すごいなあ。上学年は年少者のアドバイスを神妙な顔つきで聞いてくれていましたよ。素晴らしいねえ、君たち。終わった後は班ごとにミーティングも。

体力づくりだけでなく人間関係づくりにも大いに力を発揮しそうな活動です。

5月27日【6年学級活動p4c】挨拶をしたら、本当に気持ちよくなるか?

この記事のタイトルを見るだけで、子どもたちのクリティカル・シンキングのすごさが分かります。挨拶の指導するときに、「挨拶すると気持ちいいでしょう」みたいなことを教員はよく言ってるのです。そのことに対して「それって本当?」と我らが6年生は疑問を抱いたのです。「教員が言ったことを疑いもせず、そのとおり信じ込む」←これを良しとしないのがクリティカル・シンキング。当たり前を疑うとでも言ったらいいのでしょうか。これからの時代を生き抜くためには必須の力です。6年生の中にはこの考え方が芽生えてきていると言ってもいいのでしょう。

さて、対話の前に担任が問います。「みんなに訊くと、自分たちは挨拶はいいと言っている。でもそれって本当なの?今朝、私に対して自分から挨拶したのは28人中5人でした」。おおっと!担任の揺さぶりがものすごい!いきなり子どもたちは頭をグラングラン揺さぶられています。訊かれれば、「自分たちは挨拶がいい」って当たり前のように答えていた子どもたちに強烈な一発!さらに、「聞こえないような小さな声で挨拶する人もいたし、私が挨拶しても返さない人もいたよ」。あああああ。子どもたちもう言い逃れはできませんね、ははははは。自らを直視せざるを得ません。

こんな話を聞いた後に子どもたちが選んだ問いは「挨拶したら、本当に人は気持ちよく過ごせるのか?」です。

もうこの問いだけで、ご飯3杯はいけますね。では対話に行ってみよう!

「挨拶をした方がいいって言われるけど、それで挨拶したら気持ちいいよって言われるけど、それってホントなのかな?挨拶と気持ちよさって関係あるのかなと思って」

「挨拶でおはようとかって言われると、コミュニケーションが取れる。声かけられると私は嬉しいよ」

「でも、同じあいさつでも強い言い方で言われるとちょっとなあ。挨拶をされると必ずいい気持になるってわけじゃないんじゃないかな?」

「挨拶と嬉しさって関係ないんじゃない?」

「挨拶されても、気持ちがこもっていなければ嬉しくないよ」

「うん。強く言われたり、気持ちがこもっていない挨拶だと、私は嫌だな。笑顔で明るく言われると嬉しくなるけど」

「相手が挨拶するとき、本人は強く言っているつもりはないけど、強く言ってるって思われる人はどうしたらいいと思う?」

「う~ん。にらみながら挨拶するようなら相手はいい気持ちはしないよね。でも笑顔だったらいい」

「笑顔でも、真顔だったりすると、却って怖い。ははははは」

「まあ、少しでも笑顔ならいいんだと思うよ」

「そうだね。スマイルスマイルだよ。で、優しい感じで言えばいい」

「笑顔で、強い口調は怖いよね。優しくがいい」

ここで6年生から新たな問いが出されます。

「みんながいいって思う挨拶って、どんな挨拶?」

おおお!対話の全体像を見据えてるからこそのこの投げ掛け。ホント素晴らしい!そのうちに教師イラズになっちゃうかもねえ。うふふ。

「相手の目を見て、明るい声で」

「うん。相手の目を見て、聞こえる声で。あと笑顔で」

「優しい口調で」

「私さ、相手の目を長い間見続けるの、ちょっと怖いんだよ。緊張するし」

教師「面接のときって、相手の目を見るんじゃなくて、首元って言うか、ネクタイのあたりを見るといいって言われるよ」

「最初は相手の目を見て、でも長い時間見続けるんじゃなくて、一旦目をそらして、また見ればいいんじゃないかって思うよ」

「あ、私もその意見に賛成。そういうことをドンドンやっていけばいいと思うよ」

「私って声が小さい人って言われるんだよね。そんなときも『もう一回言って』って言われると、嫌な気持ちになっちゃうんだよ」

「前、テレビで言ってたんだけど、相手の方見て言えばいいって。小さい声でも気持ちを込めてるって分かるから」

「そっか。声が小さくても、心がこもってればいいんだ」

教師「今までみんなの対話を聞いていると、『気持ちのいいあいさつは、笑顔で優しく、相手を見て言う』ってことになるのかな。これ以外で気持ちのいい挨拶ってある?」

「ぼくはないと思う。挨拶のチャレンジカードで最高レベルが『笑顔で優しく、相手を見て挨拶』でしょう。だからこれが最高だからこれ以上いい要素を加える余地はない」

「『自分から言う』ってのも大事だと思うよ」

「ぼくたちは小学生だから最高レベルがこれなんだと思う。でも、これを超えるレベルの挨拶もあると思うよ」

「『自分から挨拶する』のはレベルが高いと思うし、いいと思う。そこで、みんなに質問です。どうしたら自分から進んで挨拶できるんだろう」

「勇気が要るよね。でも少しずつじゃない?」

教師「いつも通学班の後ろからでも、大きな声で自分から私に挨拶してくれるのは〇〇さん。〇〇さんってどうして自分からさわやかな挨拶ができるの?」

「ええっと、そうだなあ。ぼくはね、朝早く起きて、家の中走り回ったり(一同「うふふ」)、筋トレしたりしてる。そうするとね、気持ちが入ってる元気な挨拶できるんだよ」

「なるほどー。好きなことすると嬉しいし、楽しいからね。気持ちも上向きになるんだ」

「朝早く起きるのかあ。で、散歩したら、すごくいいかも」

ああ。お客さんが来る時間になっちゃった。ここからは、担任のメモを基に私が再現したものになります。

「つまりさ、自分の気持ちを上げていくといいってこと?」

「そうなんだね。いい挨拶って自分の気持ちを上げるんだ」

「でもさ、そこまで頑張って気持ちを上げて挨拶しても、相手が自分の頑張りを認めてくれなかったら、やる気が下がっちゃうよね」

「そうだよね。だからこそ、相手の気持ちを受け入れることが大事なんだ」

対話終了の時間になってきました。担任が問い掛けます。

「自分も相手も気持ちのいい挨拶ってどんな挨拶?」

「明るくて、元気で、笑顔で。そうすると、威圧感のない挨拶になる」

「で、そういう挨拶を互いにし合えば、普段の人間関係だってもっとよくなると思うよ」

「相手の気持ちを考えて、元気で明るくかあ」

「うん。相手の方を見て、元気で明るい挨拶」

私の経験では、「生徒指導においては、子ども自らが運動の主体者になることで教育的効果は上がる」と言えると思います。

6年生が自らいい挨拶を連発させて、下級生にも指導していけば、素敵な挨拶が溢れる学校になると思います。

最上級生の6年生が学校全体としては極めて重要です。

君たちは下級生のあこがれの的なんだからさ。かっこいいところ見せてほしいと思います。あ、もう、見せ始めてるか。

それにしても6年生。対話全体を見通す力を付け始めてますね。対話力って、これからの持続可能な社会の創り手として欠かせない力だと思います。みんなで力を合わせて、知恵出し合って、これからの社会を創っていかなくちゃならないしね。

お見事!

5月27日【4年理科】水と空気の圧縮率の違いは、遊びながら学ぶ

筒の片側に栓をして、反対側から押して栓を飛ばす「空気鉄砲」。子どもたちは大好きなおもちゃですよね。この日の理科はこの空気鉄砲で実験です。

グラウンドではポンポンと音がしているので、空気鉄砲を撃ってるなと見に行くと、どうやらそれだけではないようです。空気の代わりに水を入れる子もいて、栓の飛び方を比べていたのでした。

結果は一目瞭然。空気の代わりに水をいっぱい入れた鉄砲はほとんど飛ばないことを、子どもたちは身をもって発見しました。水に比べて、空気って縮むのね。

遊びと学習を組み合わせた実験、学習。みんな楽しかったねえ。遊びって科学的な要素が満載なのですね。指導担当教員の指導の妙です。

5月27日【昼休みの活動】ヲタ芸大爆発!!!

給食後の歯磨きが終わった子は、ライブの開演が待ち遠しいらしく、会場の視聴覚室前には大勢の子どもたちが押しかけていて、視聴覚室に入るともう熱気ムンムンです。子どもたちはみんな手にサイリウム!(スクールサポートスタッフさんが色画用紙で大量に作ってくださいました。これがあるのとないのとでは、ノリが違ってきますよね)

私がエキスパートの方々を「本日おいでくださったのは、〇〇様です!」とご紹介すると「ワ―!キャー!ギャー!イエー!」と大歓声!それでも、「みんな、イエーが足りなーい!」と私が叫ぶと、視聴覚室が割れんばかりの大歓声と大拍手!手に持った画用紙製サイリウムがをポンポンと鳴らす子もいて、開演前から大盛り上がりです!

そして曲が始まり、エキスパートさんが踊り出すと、みんな手拍子、足拍子。

エキスパートさんソロのダンスが終わり、「カモーン!」の合図で、我々教員たち4人も合流して一緒に踊ります!

これでますます盛り上がっちゃうんだなー!その盛り上がりの勢いたるやものすごいものがあります。

子供たちの声援を受け、我々のダンスにも熱が入ります。カーテンを引いた暗がりの中で動きの跡を残すサイリウムの輝きもまた美しい。

曲が終わると、もう一曲。来場者みんなで踊り、オタ芸大爆発!!!!!

さらにアンコールもあり、あっという間にライブ終了時刻となってしまいました。

名残惜しそうに視聴覚室を後にする子どもたち。出入り口付近でエキスパートさんたちと話の花も咲きます。コンサートの後に来場者を見送る出演者みたいです。子どもたちの求めに応じて一緒に写真を撮っちゃったりして、もう完全にスターですね。

みんなありがとう!

それにしても、築地の子どもたちのバイタリティ溢れるその姿に、エキスパートさんも、そして今回ご紹介くださった方も大変驚いていらっしゃいました。もちろんいい意味で!私も「どうです!これが築地の子どもたちですっ!」って自慢しちゃいましたからね、ははははは。

お声掛けすればまたお出でくださるとのこと。嬉しいじゃないですか!次回は子どもたちが企画運営してくれるといいなあと思っています。

エキスパート様、そしてご紹介くださった御高名な方、どうもありがとうございました。みんなでダンスして、一体感ありましたね。

それにしても、エキスパートの方と踊るヲタ芸の破壊力!強烈でしたねー!

*この日の家庭学習で日記を書いてきた子がいました。ちょっとだけ紹介しますね。

「今日、お昼休みにヲタ芸大会をしました。ほかの先生たちは光る棒を持っていて、すごかったです。みんなはヲタ芸がんばっていてすごかったです。また、ヲタ芸大会をしたいです」

「今日、お昼休み楽しかったです。ヲタ芸を踊ってハッピーになりました」

5月26日【2年生活科】野菜の苗を支柱に結わえつける

先日の強風の折、野菜の苗が折れないよう、地域コーディネーターのお二人が危うい苗を支柱に結わえつける応急処置をしてくださいました。

この日、子どもたちも参加し、全員で全員の苗を支柱にしっかりと結わえつけました。紐の結び方も併せて教わりました。必要に迫られて習得した技術はなかなか忘れないもの。いい勉強になったね、みんな。

5月26日【主体的・組織的な遊び】箱の中身は何だろな?ゲーム

ダンボールの両脇に手が入るくらいの大きさの穴を2つ開け、中を見ないで手で触って中身を当てるゲーム。4年生有志が企画運営してくれました。この日もたくさんの子どもたちが来てくれましたよ。

箱の中身は、タワシ、電池、センス、ウナギイヌのぬいぐるみ、マジックペン、トイレットペーパー・・・。企画運営の子たちが楽しみながら相談して決めたものです。同じく箱の中に入れられた将棋の駒や松ぼっくりは難しかったかもねえ。

参加してくれた子たちが箱の中身を手探りで当てようとしているときの顔は、みんな笑顔。楽しいゲームの企画運営をしてもらって嬉しかったね、みんな。

みんなが喜んでくれてよかったね、企画運営の4年生のみんな。

ちなみに、翌日の昼休みは「ヲタ芸大会」です!エキスパートの方からお出でいただき、そして我々教職員も踊りますよー。多くの子どもたちが来てくれるといいなあ。そしてみんなも一緒に踊ってくれたらいいなあ。

最後の写真は前日練習「特訓」の様子です。画像が荒くて申し訳ないのですが。決まった!って感じでしょう?イメージは秘密戦隊ゴレンジャーです。

5月23日【昼休みの組織的な遊び】シール探し

運動会練習が入ったりして、延期されていたイベント「シール探し」が漸くこの日開催されました。企画運営の4年生のお二人さん、大変お待たせしました!ありがとうね。そして参加してくれたたくさんのみんな、どうもありがとう。楽しかったよね。よかったね。

図工室でシールを探すイベントですが、企画運営の2人は、一度にたくさんの子どもたちが探し出したら大変なことになっちゃうからいくつかの班に分けた方がいいのではないか、ポスターはこうやったらきれいに目立つようになるかしら、どこに隠したら探すのに難しすぎず簡単すぎなくなるかなどなど、創意工夫しながら活動していました。

もう私がサポートする余地はありません。君たち立派だねえ。自分たちだけでバンバンやっちゃうんだものね。企画運営力、そして実行力がものすごい。素晴らしいことだと思います。

来てくれたみんなも大いに楽しんだみたいだし。うまくいってよかったね。

どうやら早くも第2回目に向けて動き出すような話もしていましたね、この2人は。

5月23日【6年 探求の対話(p4c)】いじめについて2

前の日に行った6年生のいじめに関する探究の対話(p4c)。続きは予定を変更して、この日の1時間目に。

前回は「人とのかかわりがなければいじめは起きないんじゃないか」と言う意見が出され、「でもそんなこと無理だよ」という反論も出され・・・。「じゃあ、どう関わればいいのさ」というところまで対話は進んでいきました。この日はその続きです。

これがまた、感動的なほど素晴らしい対話となっちゃったんです。

問いは「ではどうやって人と関わればいいのか?」です。

どんな対話が展開されたのでしょうか。みなさん、ハンカチのご用意をされてご覧ください。

「普段から様々な人と関わり合って、人との関わり方に慣れるといいんじゃない?」

「そうだね。慣れれば、多くの人と関わることができるし」

「そのうちに自分にとって苦手な人と関わるのも得意になるかも」

「うん。様々な人と関わっていれば、慣れて、苦手だと思ってる人とも仲良くなれると思う」

「そうそう。そうすれば、もしその人がいじめられた時には、助けようと思える」

「でもさ、どんなに関わっても自分にとって苦手な人とは関わりづらいのは変わりないんじゃない?いじめをするような人」

「その人に、もしいじめられたら、他の仲のいい人に助けてもらう」

「仲が良くなくても、友だちなら誰でもいいから助けてもらうのもいいと思うよ」

「それほど仲が良くなかった人とも、関わっているうちにどんな人か分かって、仲良くなれると思うよ。それで仲良しの輪が広がると思うな」

「友だちを通じて仲良しの輪を広げるんだ」

「う~ん。仲良しの輪が広がるのはいいけれど、仲のいい友だちとしか仲良くなっちゃわない?」

「そこを、勇気を出して苦手な人とも関わり合うんだよ」

「それまであまり関わっていなかった人とも、1対1で話せば、二人の共通点が見つかると思うよ」

「どう関われば共通点が見つかるんだろう?」

「まずはさ、自分の好きなことを言うといいと思う」

「あとね、相手のことを知るために、相手に質問する」

「なるほど。共通点を見つけるには、自分のことを話して、相手に質問することが大事なのね」

「それができたらいいよね。でも私はそういうタイプじゃないし・・・」

「別に、毎日ずーっとしゃべっているわけじゃないし。少しずつ、少しずつだよ」

「うん。少しずつ仲良くなっていけばいい。まずは関わることが大事」

「関わりさえすれば、少しずつかもしれないけれど距離は縮まって、仲良くなれると思う」

「そうなんだろうね。でも、よく関われば関わるほど、相手の良くないところが目についちゃうと思う。そうなったら仲良くなれない」

「嫌なところばかりの人でも、いいところはあるさ。それを見つけよう」

「生きていく上ではどうしても様々な人と関わらなくちゃいけないのだから、仲良くした方がいいよ」

「相手の嫌なところが目に付いたとしても、それもその人の個性と捉える。誰だって個性がある。そういうことを大切に人と関わっていくことが大切なんじゃないかな?」

「近寄りがたい人、苦手な人が、いじめとかをしている人だったら?私は無理」

「まず優しくしてあげて、みんなに広げたら?」

「仲良くなった友だちがもしもいじめられたら、去年教えてもらったいじめの4層構造を思い出す」

「仲良くした方がいいんだろうけど、いじめをするような人とは仲良くできないと思う」

子どもたちだけの対話が繰り広げられています。話は尽きません。どんどん深まっていますね。

それは、何人かのお子さんから、適宜全員に質問する形で、新たな問いが随時提出されているからだと思われます。

そして、ここで担任が満を持して介入。

「ねえ、みんな。そもそもいじめってなんで起きるの?」

この時点で、教師の意図はまだ子どもたちには分かっていません。

それでも子どもたちは一生懸命考えます。

「悪口からいじめは始まると思う。リーダーがまず悪口を言って、取り巻きがいじめようってことを言いだすといじめが始まる」

「うん。あと、あだ名からもいじめが起きるよ。嫌なあだ名を言って、嫌がっている様子を見て、面白がってさ」

「友だちの間でも上下関係がある場合、上位の人が下位の人に『こうしよう』とかって命令する」

「一見仲いいように見えても、上下関係がある限り、仲良くなっていない」

「そう思う。でも上位の人が下位の人とよく話をすることで、上下関係はなくせる。深く関わっていないから上下関係はなくならないんだ」

「『この人と仲良くなりたいな」と思っても、上位の人がだめと言ったら、仲良くなれないってことあるかもね」

「もうさ、上の立場の人をなくせばいいんだよ。それしかない」

「どうやってなくすの?上下関係ってどうやったらなくなるの?」

「嫌だなと思っても関わり続けることによって仲良くなれると思う」

「まず上位の人から関わろうとすることが大事なんじゃないかな」

「上の人が同じ人とばかり話しているからダメなんだよ」

「さっき、様々な人と話せばいいっていう意見が出たけど、それでも上下関係ってなくならないんじゃないの?」

「じゃあ、どうしたらいいんだろう?」

「そもそもさ、誰が上下関係って決めてるの?」

「自分じゃない?自分が『この人は上、この人は下』って決めちゃってる」

「上下関係は一人一人が頭の中で作っちゃってる」

「そんな上下関係なんて!いらない!もう関係ないよ」

「一人でも上下関係があると思ってるから、それが広がっちゃうんだ。上下関係なんて考えなければいい」

「さっきの話に戻るけど、じゃあどうしたら上下関係ってなくせるんだろう?」

「5年生が6年生をいじめると、上下関係がいじめの原因てことになるの?上級生が下級生をいじめるのなら上下関係が原因って言えると思うんだけど」

「そういう、学年が違う場合は上下関係はあるだろうけどさ、同級生で上下はないよね。仲を深めればいい」

「同級生との方が一緒にいる時間が長いからいいけど、下の学年との上下関係をなくすにはどうしたらいいんだろう?」

「下の学年と関わり合いがないわけじゃないでしょう。松の子班のときとか、登下校のときとか」

「下級生が下位ってことはないんじゃない?通学バスには下級生から乗るよ。これって下級生の方が上ってことなんじゃない?」

「学年が違う場合の上下関係のなくし方なんだけど、昼休みに学年関係なく一緒に遊ぶってのどう?」

「いいかもね。でも昼休みってグラウンドとか体育館でスポーツする人多いでしょう。そういう人たちはいいんだけど、運動が苦手な人もいるよ。そういう人は仲間外れになっちゃう」

「体を動かして遊ぶばかりじゃなくて、日によっては学校探検したりとかもできると思う」

「うん。外で遊びたくない時は室内で遊ぶ」

「下級生が苦手な人だっていると思う。同級生の方が話は会うし、楽しい」

「そういう人は、同級生何人かとで下級生と遊べばいいんじゃない?」

「まあさ、同級生と遊ぶのが楽だって言う人はそれでいいよ。全校で遊ぶ時もあるでしょう。そういう時に遊べばいい」

「同級生複数と下級生が遊んでると、同級生同士でずっと話しちゃってて、下級生はつまらなくなっちゃう」

「同じ学年の人とも、下級生とも、少しずつ遊んでいけばいいと思うよ」

「不登校の人はどうする?遊べないよ」

「欠席の人ね」

「関わろうとする人が欠席だったら・・・、下級生とは遊べないねえ」

「誰かが休んだら、他の下級生だっているんだから、様々な人と遊べるようにしたらいい」

子どもたちの思考力爆発です。思考実験を繰り返していくと極端に走り過ぎちゃうもの。しかし、それも6年生自らがバランスをとるように現実的な考え方に対話を修正しています。素晴らしい。

「やっぱり関わることって大事だと思う。上下関係なくすために、様々な人と遊んで過ごして、上下関係をなくす。そうしたら仲間外しとかいじめもなくなると思う」

子どもたちが自ら対話をまとめたところで、担任が対話の内容を確認できるよう問い掛けます。

教師「結局、いじめが起きないようにするにはどうしたらいいの?」

「いじめって、世界中で起きているくらいよくあること。武力紛争もそう」

「そんな中でいじめをなくすって・・・。う~ん。できないかも・・・」

「いじめは起きちゃう。で、そう簡単には収まらない。でもね、でも、この学級だけでも『いじめはない』って言いたい。私は強くそう思う!」

うわわわわわー!

「まずこのクラスだけでもね!」

もう、超感動!!!!!

終了時刻が近づいてきましたが、対話は続きます。

「人には個性があるから、表情とか言葉で、相手のマイナス面に関することを出さないのが大事」

「相手のことを理解して、苦手な人、苦手なことがあっても、心の中にとどめておく。話すといじめになっちゃうからね」

「私、家の中でゲームしているとき、ついつい汚い言葉を遣っちゃうんだよね」

「いきなり全部直したり、全てやらないようにするのって難しいかもしれない。だけど、少しずつならできるようになるんじゃない?少しずつ、少しずつ」

「去年、上越教育大学の先生がおっしゃってたように、いじめがあったらすぐに警察に通報すればいいと思う」

以上、発言総数 約80話。尽きない発言、底が見えない深まり方をした対話でした。そして、今後自分たちが目指すべき方向について意思統一を果たした対話となりました。こういう対話って心が明るくなるんですね。対話後の彼らの表情は実にすがすがしいものでした。

6年生、成長したねえ。バスタオル持ってくればよかったよ、感動の涙を拭くために。

*前半の担任の問い掛け「どうしていじめは起きるのか?」は多分相手への理解不足が原因と考えてもらいたかったのじゃないかなあと思います。その後、子どもたちは相手への「理解」を一つのキーワードとしていたようですから、担任の対話を見通す確かな目に感服するばかりです。

彼らの対話を参観していて、忌野清志郎が作った最高のラブソングを思い出しました。「🎵君が僕を知ってる」です。相手を知ることは愛する証、相手に知っていてもえらえているってことは愛されている証なんでしょうね。オール・ニード・イズ・ラブ♡

5月22日【1年生活科】学校探検

1年生は生活科で学校探検の授業をここしばらくずっーとしています。子どもたちの好奇心が尽きないのだそうです。素晴らしいですね。そしてその子どもたちの思いに応える担任も確かな教育観を持っていることが分かります。

さて、1年教室を覗くと学校探検についての中間まとめのような学習をしていました。黒板に掲示された校舎内図には、それぞれの教室に探検に行った子の名前シールが貼られています。こうしてみると、みんなたくさんの場所を探検したみたいね。

何回めかの探検を終え、この日は中間まとめなのかな?自分が見つけたものが一体何なのか、子どもたちは描いたイラストを担任に見せて教えてもらっていました。

1年生のみんな、学校って見たことのないようなものがたくさんあるでしょう。おもしろいよね。

5月22日【6年探求の対話(p4c)】いじめについて

生活指導主任の方針で、現在全学年でいじめに関する探究の対話(p4c)が盛んに行われています。既にいくつかの学年の対話をこのホームページでご紹介しましたね。

さて、この日6年教室の前を通ると、お、やってるやってる!6年生、対話してますねー。後半しか見られなかったのですが、教室に残されていた記録から再現して対話をご紹介します。

問いは「いじめが起きないために何をすればいいか?」です。

「人の痛みが分かるようにならなくちゃだめだと思うよ。いじめをしている子は相手がどんなにつらい気持ちでいるか分からないし、分かろうとしないんだ」

「人の痛みが分かるようになるためには、たくさんの人と話すことが大事だと思う」

「で、多くの人と仲良くなるのがいいと思う」

「みんなと平等に接するように心がけることも大切。いろいろな人と会って話すだけじゃなくてね」

「友だちの間に上下関係がないようにしないとだめだと思う」

「人間関係ってやっぱり最初からみんなと仲良くできればいいに越したことはないと思う。でもそれは理想なのかも。だから苦手な人とも接していこうとしないとダメ」

「うん。勇気を出して関わる」

「う~ん。でもさ、無理して関わる必要ってある?」

「そうだね。苦手な人とは最初から関わらなければ、いじめは起きないと思う」

「でもどうしても関わらざるを得ない時ってあるじゃない。掃除とか縦割り班とか」

「無理のないように関われれば一番いいよね」

「じゃあさ、最初からバーンと関わるんじゃなくて、少しずつ少しずつ関わっていけばいいんじゃない?」

「私もそう思う。普段あまり関われない人とは、少しでも関わっていこうって心掛けるの」

「ねえ、そもそもさあ、人と関わらなければいじめは起こらないの?」

「いや、人と関わらなくてもいじめは起きると思うよ」

「ネットいじめとかあるじゃない。タレントをSNSでいじめるとか。相手はこちらのことを知らないんだし」

「そうだよね。関わっていなくても、陰で悪口を言うとかある」

「いじめって、相手に対して偏見があるから起きるんだと思う」

「いじめがかかわりのない人同士でも起きるとすると、いじめに遭ったらどうすればいい?」

「親とか先生とか友だちとか、周りの人に相談する」

「ぼくはさ、親とかに相談した後、解決してもらったとしても、『あいつは親に助けてもらったんだ』って後ろ指さされそう。だから僕なら自分で『嫌だ』ってはっきり言うかな?」

私が参観できなかった対話の前中盤、担任がどれくらいこの対話に関わっていたのか、実はよく分からないのですが、いつも6年担任は対話への介入を抑え気味にして、子ども中心の対話になるよう心掛けています。ポイント、ポイントを押さえるくらいにして。

そう考えると子どもたちだけでこの境地に辿り着いたと思われます。

自分の生活経験なども踏まえながらの対話。素晴らしいと思います。

この対話はこの時間だけで完結せず、この日の授業予定を変更して6時間目にも続きの探求の対話(p4c)をするのだとか。6年生はこの後どんな境地に辿り着くのでしょうか。乞うご期待!ところが私6時間目は用事があって参観できないのです。ざんねーん!ズバーッ。

次の日に、また記録から再現した対話をご紹介できたらいいなと思っています。

5月21日【5年運動会の振り返り 探求の対話(p4c)】何のために応援したの?

この日の6時間目。途中まででしたが、5年生が探求の対話(p4c)をすると言うので5年教室に馳せ参じました。

途中までは私がファシリテート、残りは、というか大部分は担任のファシリテートで対話しました。

最初はなかなか手が挙がらず、意見が出なかった5年生たちでしたが、対話を進めていくうちに徐々にエンジンがかかってきましたよー!

問いは「なぜ自分が競技しているわけでもないのに、大きな声を出して、のどを枯らしてまで応援したのか?」です。

対話の中で私が子どもたちに問うたことがありました。「今後応援することがあったなら、次の3つのうち何のために応援するか?①応援賞のため、②仮に1億円もらえるとしたらそのため、③どちらでもない」

その時の子どもたちの反応は、①4人、②多人数、③7,8人。

私がファシリテートしたのはここまで。来客があったので、後は担任にお任せしました。*この担任、p4cのセンス優れた教員なんですよー。

子どもたちの対話はこんな感じだったそうです。

まずは「応援賞」と回答した子どもたちの発言から。

「私は応援賞のために頑張る。だって、みんなでがんばったその結果もらえるものだから、大きな価値がある」

「うん。1億円より価値がある。応援賞がいいな」

「応援賞は、目に見えないものだけれど、これからの未来への自信につながるから」

わーお!なんて素敵な発言だったのでしょう。

次は「1億円もらえるとしたらそのために頑張る」と答えた子どもたちの発言です。

「だって1億円でしょう。好きなもの買えるから、そりゃあ1億円でしょう?」

なるほどねえ。そうですか。ま、1億円ですからね。

最後は「応援賞だろうが、1億円だろうが、そんなの関係ない」派の子どもたちです。

「勝っても負けてもがんばっていたからそれでいいんだ」

「がんばったという気持ちが大事だったと思う」

「そうだね。それは1億円以上の価値があると思うよ」

「みんなで協力したでしょう。だからとっても楽しかったの。のどが枯れても疲れても。だからさ、私は応援賞も1億円もいらない!」

かー!泣かせますねえ。その場にいたら号泣してたな、うん。

「私たちががんばったことは私たちの心にずっと残る。残っているよね。だけど、お金は使ったらなくなっちゃう」

「うん、そうそう。心に残せばいい!」

発言が出尽くしたところで、担任は今一度尋ねたそうです。「何のために応援したのか?」

すると、お金のためとした子はわずか数人にとどまったそうです。

「応援されたらがんばれるよね」

「うん。応援を聞いてくれたら頑張ってくれるかもしれない。いや頑張ってくれる」

「この応援が誰かに届くかも。頑張ってほしい。そんな気持ちで応援を頑張ったんだよ」

「私たちが応援したのは、『みんなで勝って喜び合いたいから』だったんだと思う。今から考えれば」

5年生のみんな。こういう気持ちで応援してたのね。そりゃあ、感動するわけだ。対話によって、ぼんやりと考えていた頭の中のものを、よりはっきりと言語化したと言ってもいいのでしょうね。

確かに、彼らがこの運動会で何を獲得したのかは、一人一人がそれぞれ違うでしょう。

でも何かしら大きなものを獲得した子が多かったこともまた確か。

子どもたちが大きく成長した運動会。5年生のみんな、来年の君たちに大いに期待できそうね。

5月21日【5年総合的な学習の時間】田植え

もう一丁、5年生!

ものすごくいい天気のもと、JA北新潟様や地域ボランティア様のご協力によって、この日5年生は田植えをすることができました。数日前に運動会を実施できるかどうか天気予報とにらめっこしていたのが嘘のようなこの日の天気。子どもたちの日頃の行いが、いいせいでこの天気!というか、過剰なほどにいい行いをしまくっちゃってるんだろうねえ、君たちは!ははははは。

田んぼを前にして素足になってやる気十分の5年生。でも中には、「私田んぼが苦手なんです・・・。虫がだめで・・・、あっ、虫!ギャー!」と言ってた子も時間が経てば、意を決して田んぼにズボズボ!「キャーキャー」言う青少年、少女たちの阿鼻叫喚が聞こえましたが、それも最初のうちだけ。中盤から後半になると、もう慣れてきたのか、田植えもそれなりに楽しんでいる様子でした。

おいしいお米ができるといいね、みんな!

ご協力くださった皆様方に心から感謝申し上げます。

5月21日【2年学級活動】いじめについての探求の対話

問い「いじめはなぜしてはならないのか?」

おおっ!直球ど真ん中ですねえ。

では早速対話を見ていきましょう。

「それはいじめられた人が悲しむからだよ」

「うん。相手が悲しむ」

*この後、いじめられた人が悲しむという意見が何人ものお子さんから発言されます。子どもたちの強い思いが感じられます。この記事では同意見は省略します。

「そう。心が傷つくから」

「いじめられた傷は、ずっと心に残っちゃう」

*この意見と同様の意見もこの後頻出します。なのでここでは省略します。

ここでもう一つ別の視点を含んだ意見が提示されます。いじめる側の心理についてです。

「相手も悲しむけど、いじめた人も嫌な思いをするんだよ」

「いじめられた子は学校に来られなくなっちゃう。そうしたら、いじめた子も悲しい」

「悪いことをしたら謝らなくちゃならない。ジャイアンみたいに悪いことをしても謝らないと、今度は自分が嫌なことされちゃうよ」

「そうだね。いじめをしたら、今度は同じことされるかもしれない」

「いじめはちくちく言葉でしょう。いじめはダメ!」

「さっきいじめられたら学校に来られなくなっちゃうって言った人がいたけど、いじめられると体や心に残っちゃうんだよ。だから学校に来られなくなる」

*この発言と同趣旨の発言もこの後頻出します。なので今後は省略します。

この後、いじめが引き起こす重大性についても言及されます。

「いじめた人は、いじめた相手の反応を見たかっただけなのかもしれないけれど、後できっと後悔することになると思う」

「最初はそんなに悪いことだと思っていなくて、いじめちゃったもかもしれないけれど、いじめちゃった後で後悔して謝っても、もう遅い!」

「いじめってさ、楽しいから何回もやっちゃうのかな。それって、怖いね」

「うん。ちくちく言葉は相手を悲しませる」

「いじめは、心が傷つく」

「そう。悲しんでいる人がいたら、すぐに助けないと」

ここで満を持して教師が介入。意識してもらいたい考えにズーっとズームアップ!

教師「ねえ、いじめっていじめられた人だけじゃなくて、いじめた人も傷つくの?」

「ええとね。いじめをすると後で損をするんだよ」

「どうして損するの?」

「いじめちゃダメなのにいじめちゃったら、後から謝ってももう遅いからだよ」

「いじめた人には、いじめたことが返ってくるんだ」

教師「いじめられた人の心は最初はきれいだったけど、いじめられるたびに傷が付いていく。じゃあ、いじめた人の心にも傷が付くの?」

*先程の教師の問い掛けを再び形を変えて提出しています。

「後から謝っても『もう遅い』って言われると、もうどうしたらいいか分からないし、傷つく」

「でもさ、いじめた人は傷つかないんじゃないの?」

おおおっと。今までの対話への疑義が出されました。そうだよね。そう考えるよね、普通は。

「それは、いじめた方も後から傷つくんだよ。いじめていた時は傷ついていないかもしれないけれど」

「いじめられた人は嫌な思いをするよね。嫌な思いをしている人を見たら、自分も嫌な気持ちになるんだと思う」

「結局さ、いじめは、いじめた人もいじめられた人も両方傷つくんだよ」

同じような発言が続いているだけのように見えるかもしれませんが、対話が重なっていくうちに徐々に徐々に深まっていっていることが分かります。

「いじめは、いじめた方もいじめられた方も両方傷つく」という発言がこの対話のまとめとして位置づけられるのでしょう。

また、対話の途中で提示された「いじめは繰り返されることがある」という主旨の発言。発言者のお子さんが何回もいじめをしたとか、いじめられたとかといった経験を踏まえての発言ではないと思われます。友だちの話を聞きながら、そして頭の中で考えに考えた末に、この考えに行きついたと考えられます。これはすごいことです。すごい思考力!

子どもたちの対話の力に脱帽です!お見事!

*すみません。写真がないのです。こんな素晴らしい対話だったのに・・・。む、無念。代わりに、数日前に音読している彼らを撮影した写真をご覧ください。

5月20日【4年総合】紅はるかとはるかなた

「紅はるか」「はるかなた」とはそれぞれサツマイモの1種です。築地地区でよく生産されていて、これが甘くてとてもいおいしいのです。

この日、4年生はJA北新潟胎内営農センター様とサツマイモ生産農家様のお二人からお出でいただき、直々に出前授業をしていただきました。それぞれのサツマイモの特徴から苗の植え方まで実践的にご教授いただきました。

豊富な資料を基にお話しいただく内容で、子どもたちの理解も相当進んだんじゃないかしら。

「本物から学ぶ」ことによる教育意義は非常に高いと考えています。この日もサツマイモ生産を生業としている「本物」から学ぶことができました。貴重でぜいたくな勉強。よかったね、4年生のみんな!

5月20日【6年運動会振り返りの探求の対話(p4c)】なぜマイナスがプラスに転じたのか?

先日大成功の裡に幕を閉じた運動会。

子どもたちの頑張りは目を見張るものがありました。

今週、その振り返りをする学年が多かったのです。

みんなどんな風に運動会の中の自分を振り返り、次に生かそうとするのでしょうか。

もっと言えば、彼らはこの運動会の準備・練習、そして当日に何を獲得したのでしょうか?

子どもたちに話を聞くと、「最初は~だったけど、最後の方は~になってよかった」、この型の構文が多く見られました。

マイナスからプラスに転じるときに、とても大切なものがあったと思われます。

子どもたちはそれをどう捉えるのでしょうか。

6年生の1時間目。運動会の興奮冷めやらぬうちに行われた運動会振り返りの探求の対話(p4c)です。

問いは「なぜマイナスがプラスの結果や気持ちになったのか?」です。

例のごとくダイジェストでご覧ください。

「勝ちたいという気持ちを強く持ったことがプラスに働いていいパフォーマンスができたのだと思う」

「あと、あきらめないでやろうと決めていたんだ。だから最後まで頑張った」

「ぼくたちは6年生でしょう。最後だから全力を出そうって思ってた」

「それもあるけれど、最後だから楽しみたかったな」

「うん。楽しみたかったんだよ」

「私たち、準備とか練習とかものすごく頑張ったでしょう。がんばった分だけ、がんばればがんばるほど負けたくないという気持ちが強まっていったと思う」

「うん、確かにそうだった。負けたくないって気持ちが高まっていった。おまけにぼくたちは最後だったから2冠獲りたかった。でも総合優勝だけしか獲れなかった。1冠で終わった」

「ぼくたち白は、昨年2冠だった赤打倒の気持ちが強かった。だから赤の2冠を阻止できただけでも良かったのかも」

「私は全力で競技して、応援した。だからだと思うんだけど、楽しかったなあ、運動会」

「ぼくは、最後だから気持ちよく終わらせたかったんだ」

「結果を見れば、赤組と白組は1冠ずつの痛み分け。平和でよかったんじゃない?」

「全力でやったからなあ。悔いはないよ」

「うん。全力でやって、おまけにけが人も出なかったからよかったと思う」

「全力でやったら、悔しくならないのかな?」

教師「全力でやれば楽しくなるの?」

「そうだなあ、その時々で違うとは思うけど・・・」

「相手がずるしたり、相手が負けたことをからかうなど嫌なことをしなければ楽しくなると思うよ」

「自分や相手が夢中になっていればいるだけ、楽しく感じるんだと思う」

「ぼくは負けたくないって気持ちが強かったと思う」

「昼休みとか短い休み時間も費やして練習したからねえ。負けたくなかった」

「一生懸命練習してたから、『勝ちたい』という気持ちがどんどん強くなっていたんだと思う」

教師「一生懸命やれば楽しくなるの?」

「ぼくは一生懸命やったけど、応援賞獲れなくて悲しかった。だからさ、来年は中学生だけど、次もっと頑張りたい」

「うん、そう。昼休みも練習がんばったのに・・・。でも、また来年がんばろうって気持ちになったよ」

子どもたちの対話は、徐々に深まりを見せていきました。

キーワードをピックアップしてみると、「全力」「楽しさ」「気持ち」「練習でのがんばり」「一生懸命」と言ったところでした。これらが、彼らの充実に資したものと思われます。

これらは運動会のみに当てはまることでは決してなく、日常の生活に生きる志とも言えるのではないでしょうか。

運動会と言う強烈な体験で感じたことを一般化し、仲間との対話によって普遍性を持たせたのです。

今後彼らがどのような毎日を送るのか、楽しみです。

5月20日【1年運動会の振り返り(探求の対話p4c)】誰のために大きな声で応援したの?

1年生は運動会の振り返りを探求の対話(p4c)で行っていました。

ところが私最初から見ることができなかったんです。もー、私のバカバカバカ。最後だけの参観でしたが、発言意欲旺盛な1年生ですから、自分が楽しかったこと、印象に残ったことを種目ごとにどんどんどんどん挙げていきました。もうこれだけで時間いっぱいになりそうです。

そんな探求の対話。私が参観できたのは応援に関する振り返りからです。

ごく短いですが、どうかご覧ください。

「応援のとき、大きい声を出したよ」

「ぼくも出して楽しかった」

「私も出して嬉しかった」

「応援かもがんばって歌ったよ」

「そうだね。私も」

「応援合戦が終わって応援席に戻るときも、迷わずにちゃんとできたよ」

「5・6年生が大玉送りしているとき、応援段リーダーのお兄さん、お姉さんたちが競技してるのを、一生懸命応援した」

「応援段リーダーの人たちみたいにしてやったよ」

みんな頑張ったんだねえ。ここで教師が一言。

「ねえ、みんな応援のときはがんばって楽しかったんだよね。応援ってさ、自分のためだけにやるものなの?」

すると、多くの子がぶんぶんと首を横に振っています。

「一生懸命応援すると、競技してる人が嬉しくなる」

「力も出るようになる」

1年生は発達段階からして自分中心でものを考える段階のお子さんが多いです。

それが応援は人のためにやることに気付き、その結果仲間ががんばれることにも気づいた子どもたち。

この時間の探求の対話(p4c)によって、子どもたちは頭の中で何となく考えていたことをしっかりと言語化することで意識し、さらに教師のこの発言から階段を一段上ったのかもしれませんね。

1年生、運動会でまた大きく成長しました。

5月18日 運動会

もう言葉はいらないでしょう。私、子どもたちのひたむきさと熱さに感動しちゃって、感動しちゃって。

これほどまでに素晴らしい運動会に、私が言葉を添えたとしても陳腐になってしまいます。

以下に写真をアップしましたので、ご覧ください。大量にありますよ♡

5月18日【地域コーディネーター】風が強かったので

運動会の片づけが終わった頃、当校の地域コーディネーターのお二人が何やら話し合っています。

どうやら風が強くて、先日2年生が植えた野菜の苗が折れそうに、あるいは飛ばされそうに、なっているとのこと。

その後、このお二人は教材畑に急行し、支柱に苗を結わえ付けてくださっていました。子どもたちはもう帰っちゃっていたので、とりあえずの応急処置です。

「今夜までには風も止むだろうから、そうなれば大丈夫だろう」とのこと。

2年生のみんな、嬉しいね。ありがたいね。来週、登校してきたらどのようにしていただいたのか、苗を見に行こうね。

5月18日【運動会】運動会実施します!

暑すぎず、かと言って寒すぎもせず。絶好の運動会日和となりました。子どもたちも練習の成果をいかんなく発揮できることでしょう。

ということで、本日、運動会を実施します。

ラインも再び引かれました。

風が強いことが予想されますので、長袖体操着など防寒着をご用意ください。

ツバメも巣を完成させ、子どもたちを応援する体制を整えています!

5月17日 運動会は明日に延期します

昨日来、天気予報の雨雲レーダーとにらめっこしていましたが、願いむなしく、雨の予想はくつがえりません。

よって、運動会は明日18日(日)に延期します。明日はいいみたいです。

ただし、明日は風があり、体感温度は低くなりそうです。上着等の防寒着をご用意ください。

子どもたちは今日一日ゆっくり英気を養って、明日爆発しようね♡

<子どもたちへ> ホントに爆発しちゃだめよ。これは比喩です、たとえです。

【問題】写真は運動会準備を終えたグラウンドですが、奥のブルーシートで覆われているのは何でしょう?

【答え】得点版でした。木製なので雨に濡れるのを防いでいます。体育主任たちが早朝から仕事してくれたんですよ。

5月16日【運動会】前日準備

翌日に予定されている運動会の前日準備を4~6年生が行ってくれました。子どもたちは非常に協力的で、実に円滑に準備は終了しました。どうもありがとう。

当日は天気が心配ですが、まあ大丈夫でしょう!当校のグラウンドは水はけがものすごくよくて、雨が降っていさえいなければ運動会は実施可能なのです。「晴れたらいいな」なんて高望みはいたしません。降らなければそれでいいの。

運動会実施の可否は明日の早朝、このホームページでもお知らせします。

5月16日【2年学級活動p4c】挨拶に関する対話

先日2年担任が「今度挨拶についてのp4cをします!」を教えてくれました。そりゃあ、行くでしょう、万障差し繰って!

2年教室を覗くと子どもたちと担任が話し合っています。議題はどうやら「挨拶するよさについて」のようです。

子どもたちの課題意識が高まってきたところで対話に突入です。

問いは「挨拶するといいことあるの?」です。

では、いってみましょう。とにかく発言量がものすごく多かったので、重複した発言などや細かいニュアンスなどは省略してあります。ご承知おきください。

対話の前に子どもたちと担任が話し合っていたこと

・一日元気で過ごすため

・挨拶すると一日中ニコニコできる

・相手が嬉しくなる

・相手が気持ちよくなる

・みんなが仲良くできるし、もっと仲良くできる

お待たせしました。では、対話(p4cダイジェスト)です。

「毎日挨拶すると、毎日嬉しくなるよ」

「挨拶されて、挨拶を返すと、気持ちよくなるな」

「挨拶すると、相手が調子よくなるし、挨拶した自分もよくなる」

「大人にあいさつすると、『いい子だね』って思われると思うよ」

「地域で知らない人に挨拶すると・・・(この後、しばらく沈黙。そして)忘れました」

多分このお子さんはあいまいな考えのまま挙手し、指名されたはいいものの、頭の中をどう言語化したらいいものか悩んだのでしょう。このお子さん、この後の対話の中で、この発言の続きを見事言語化して発言したのです。あいまいな考えの段階で挙手し、何とか言語化しようと奮闘努力したこのお子さん。私、スーパー素晴らしいと思います!

「挨拶すると、自分も相手も気持ちよくなる」

この前の他の子の発言では「挨拶すると相手が気持ちよくなる」「自分が気持ちよくなる」の2つを統合したものです。友達の発言からインスパイアされたものと捉えていいでしょう。素晴らしい。同様の意見が多数。ここでは省略します。

「挨拶すると、仲良くなれる。既に仲良かったとしたら、もっと仲良くなれる」

「挨拶すると、心が傷つくことがない」

「登校するときに、横断歩道のところでおじさんが立って私たちのこと見守ってくれているんだけど、そのおじさんに挨拶したときはおじさんは嬉しいと思うな」

「あんまり会わないような知らない人にも挨拶したら、いい気持になるよ」

「最初は知らない人でも、毎日会って、毎日挨拶してれば、仲良くなれる」

「うん。その人からも『いい子だね』って思われる」

教師「じゃあさ、みんなはどんな挨拶を目指す?」

「元気よく」

「大きな声で」

「絶対大きな声じゃなくてもいいんじゃない?相手に聞こえる声で言えばいい」

「ケンカしてても、怒った声で挨拶しないで、優しい声で挨拶したらいい」

「相手の顔を見て言う」

「1年生のお手本になるように挨拶するのがいい」

「やっぱり、優しい声で言うのがいいと思う」

「相手の目を見て、きちんと話す」

「あとね、ニコニコした顔で言う」

「お辞儀もしたらいいと思うよ」

「みんなに元気を送る気持ちで」

「ああ、そうだね。みんなに元気や勇気を送って、『一日がんばろう』って思ってもらえるといいな」

「先生とかには、『ございます』って付けるんだよ」

「見守ってくれてる地域の人にも『ございます』って付けるといいね」

「相手が喜ぶような、いい顔で挨拶するといいよね」

以上ノンストップの対話。途中で教師が介入したのは、新たな問いを提出した1回だけということになるのでしょう。子どもたちだけで回していったこの対話。子どもたちだけでこの時間のねらいは十分達成できているのですから、すごいことです。

2年生の5月の段階でこれですものね。彼らが今後どのように成長していくのか、もう楽しみしかありません!

それにしても、君たちもp4c大好きみたいね。私も!

5月15日 歯科検診

3人の歯医者さんからお出でいただき、歯科検診を実施しました。ご多用のところ、歯科医の皆様、ありがとうございます。

会場は体育館。学年によって多少の時間差はありますが、全校児童が一斉に行うのですから、これぐらいの広さが必要なのです。

広ければ広くなるほど、検診をシステマチックにする必要も出てきますが、それは、ほら当校の養護教諭の手腕のすばらしさ、各担任の協力姿勢のすばらしさで難なく乗り越え、大変円滑に検診は進んでいきました。

みんな、よく診てもらえてよかったね。これからも歯磨きをしっかりして、歯を大切にしていこうね。

5月15日【運動会】応援練習

今日も今日とて応援練習。今は、昼休み。それでもグラウンドから勇ましいことが聞こえています。

例年にも増して声が大きく聞こえるのは、子どもたちのがんばっている姿を目の当たりにしている、ひいき目だけではないでしょう。

素晴らしい応援にますます磨きがかかっています。もうピッカピカ!

私やっぱり感動しちゃって、グラウンドから校長室に戻って来ちゃいました。だって泣いちゃうんだもの。で、窓越しに見ているのですが、それでも涙が出てきちゃいそうになるんです。

5月15日【5年道徳p4c】いじめはどうしてなくならないの?

日本中で大問題になっている「いじめ」。

数日前に5年担任から「今度いじめに関する対話(p4c)をやるので、都合がついたらご覧ください」という話が。そりゃあ、見に行くでしょう、絶対!

いじめについて考え、対話することは、人との円滑なコミュニケーションを学ぶことになるのです。

と言うわけで、この日予告通り対話(p4c)が行われました。

問いはあらかじめ子どもたちから募集していた中から子どもたちの投票で選出。

問い「①いじめがなくならないのはなぜか?」と「②いじめをなくすにはどうしたらいいか?」の豪華2本立てです。まずは問い①から対話は開始されました。①の対話から、②の解決方法が現れるのではないかと考えてのことだそうです。なるほど、納得ー。

では、いつものごとくダイジェストですが、対話の流れをご覧ください。

「そりゃあ、いじめをする人がいなくならないからだよ」

「いじめている人は、自分がやっていることをいじめと思っていない。遊びだと思っている」

「人によっていじめかどうかの判断は違うからじゃない。人それぞれ」

「自分がいじめをしていると自覚していないんだ」

「悪気はなくていじめている」

「人がいじめているから、自分もやっていいと思ってしまうと思う」

「いじめている人は面白半分でやっている。自分がやっていることをいじめだと自覚していない」

「人がいじめていると、面白そうに見えちゃうんじゃない?だから自分もやっちゃう」

「みんながいじめをしている場合、自分も一緒にやらないと、今度は自分が仲間外しされてしまう」

「相手に嫌なことをされて、その仕返しでいじめていることもあると思う」

「面白半分でも相手は傷ついている。相手に共感する気持ちが足りないんだよ」

「遊び半分でやっているいじめでも、いじめられている方は傷ついている」

「自分がやっていることがいじめかどうか分かっていないから、いじめている」

「周りの人が注意しないから、いじめは終わらない」

「『いじめはダメ』と言われても、具体的に言われないと分からない」

「自分がやられて嫌なことを相手にやったらいじめ」

「どういうのがいじめかって言うと、相手が傷つくことはみんないじめなんだよ」

「でも、されて嫌なことって、人によって違うと思う」

教師「からかいもいじめだと思う?」

「からかいであろうと悪口は悪口。だからいじめ」

「からかわれることによって、傷つくこともある」

教師「でも相手が聞いていないところで悪口を言っても傷つかないよ。相手がいないところで悪口を言うのもいじめなの?」

「相手が聞いていない陰口でも悪口。だからいじめ」

「相手が聞いていないところで言ったとしても、それは相手を侮辱したことになるからやっちゃダメなんだよ。それもいじめ」

「侮辱って何?」

「相手を馬鹿にすることだよ」

「もし相手が聞いていないところで悪口を言っていたとしても、もしも聞いて、自分が悪口を言われていたことを知ったら傷つく」

教師「傷つくことって人それぞれ違うって意見が出たね。親愛の気持ちで呼び捨てにする人もいるかもしれないけど、それでも呼び捨てにされて傷つく人も確かにいるんだよ。じゃあ、どうすればいいんだろう。次の機会にこのことについて話し合うから、みんな考えていてね」

「いじめとは何をすることなのか具体的じゃないから分からない」という意見がある一方で、「いじめかどうかの判断はひとそれぞれ」という意見も見られました。だから、どの行為がいじめなのか、全体で規定するのは難しいと。

そして、それを乗り越える発言もありましたよ。「相手に共感する力を付けることが大事だと」。

私、脳内感動の嵐吹きまくりです。

次のときには、いじめ防止策について話し合うとのこと。

最後に私から「担任の先生から次の時間の予告があったね。だからみんな次の時間まで、どうしたらいいのか考え続けていく必要があるね」

担任のファインプレーは、2時間続きにしたということでしょう。おまけにこの時間の終わりに、次へのつなぎという意味で、本時の対話をざっと振り返り、次時の予告をしたということ。

当校の重点目標「問い続ける ともに学ぶ 自己を見つめる」の1本目を意識してのことでしょう。実に素晴らしいです。授業後、早速あるお子さんが自分の考えたことについて担任と話をしていましたよ。

この時間の対話(担任の介入を含めて)と指導計画にアッパレをあげてくださいアッパレアッパレ!

5月14日【運動会】予行練習

この日、運動会の開閉会式の予行練習が行われました。熱中症予防のための計測器の数値を確認し、適宜給水タイムも設定。安全対策はばっちりです。

さて、予行練習自体は、さわやかなそよ風が吹くグラウンドで、子どもたちがきびきびと動いていて、大変すばらしかったです。返事も応援合戦も言葉にできないくらいすごくて、体育主任の誉め言葉も走ってましたよー。そんなこんなで、子どもたちがあんまり素晴らしくて、私ホント涙が出そうになっちゃいました。というか、ちょっと泣いた。うふふ。

休憩時間にも赤白の応援団リーダーたちはそれぞれ集まって打ち合わせ。これだもの、完成度の高い応援になるわけですね。素晴らしい。でも君たち、倒れたりしないように、少しは休んでね。

そうそう。最後の2枚の写真。グラウンドのフィールドが工夫して刈られていました。先日技能員さんが芝刈機(通称「マリオカート」)で刈ってくれていたのです。まるでサッカーグラウンドの縞模様みたいですね。おかげで、子どもたちは芝目を目安にきれーいに並ぶことができています。これは技能員さんのファインプレー。恐るべし!「はい、そこのあなた、オフサイド。前のめり過ぎ!」なーんちゃって。ははははは。

当日への期待は高まるばかりです。

5月14日【主体的で組織的な遊び】鶴折り大会表彰

4月23日の昼休みに行われた子どもの主体的な企画運営による組織的な遊び「鶴折り大会」の表彰がこの日行われました。

表彰されたお子さんも、表彰した(鶴折り大会を企画運営した)お子さんも誇りと喜びをもった表彰式となりました。

周りの子どもたちは大拍手!よかったね、君たち。

人に認められるって、これほどまでに嬉しいことなんだと改めて感じました。

5月13日 応援練習

応援団長など応援団リーダーが、指示をする度に、子どもたちは「はい!」と大きな声で返事をします。いや「大きな声」と言うよりも、これはもう絶叫ですね、絶叫!鬼気迫るほどの気迫。恐ろしいほどに気合入りまくりです。もちろん応援団リーダーたちも相当に気合入っています!!!

傍で見ていると体が打ち震えるほどの感動を覚えます。

仲間を全力で応援するって、なんて素敵なことなのでしょうか。

ホームページの写真だけだと伝わりにくいのが実に残念です。当日、ぜひお出でください!子どもたちの本気の応援を応援に。

5月13日 挨拶キャラバン隊

この前日、5月12日のことですが、挨拶キャラバン隊が来校され、登校してきた子どもたちにあいさつをしてくださいました。

挨拶キャラバン隊は市教育委員会等によって組織され、なんと教育長までお出でになったのですよ。

当校は今年度の生活指導では、最重要事項として挨拶を掲げています。

挨拶はコミュニケーションの第一歩。子どもたちが気持ちのいい挨拶ができるよう、全校体制でがんばります。

5月12日【2年生活】野菜の苗にうっとり

午前中に野菜の苗を買いに行った2年生。

大事に大事に学校に持ち帰ってきました。机の上に置いた苗を見つめるまなざしはうっとり。

その後、地域ボランティアやJA北新潟の皆様からの大々的なサポートをいただきながら、教材畑に野菜の苗を植えることができました。

大きく育つといいね。大切に育てようね。

5月12日【1・2・6年給食】給食の支度

給食が始まる前、1年教室を覗くと数人の教師が子どもたちの配膳をサポートしていました。

まず教師が一人分の分量を食器に盛って、2皿目からは1年生がその分量を目安に盛っていくというスタイル。なんてきめの細かい心遣いなのでしょう。「私は1年生担任はできないなあ」と思うくらいです(でも3、4回は1・2年生を担任したこともあるんですよ、エッヘン!)。

そんなわけで、1年生の盛り付けは大変スムーズに進んでいきました。

隣の2年教室を覗くと、担任のサポートはかなり少なくなっていますね。また、配膳前にはあるいは配膳中は子ども同士で話し合いながら協力して盛り付けています。素晴らしい。随分成長していますね。

これが、6年生になると・・・。もう完全に子どもたちだけで立派に配膳しています。さすがですね。

学年が上がるにつれ、子どもたちによって一つ一つの作業が円滑に行われていきます。待っている子たちも静かに待っていて立派です。

給食の配膳の様子を見ると、その学級の成長度が分かるのかもしれませんね。

5月12日【3年算数】わり算の概念を学ぶ

3年教室を覗くと算数の授業中でした。どうやらわり算の概念について学んでいるようです。

子どもたちに提示された問題はこれです。

第1問「飴15個を3人で同じ数ずつ分けます。一人分は何個になりますか?」

第2問「飴15個を一人に3個ずつ分けると、何人に分けられますか?」

立式してみると、2問とも、「15÷3」になります。

この第1問と第2問では何が違うのかが、この日の学習の課題です。

これはわり算には等分除と包含除があるということを学んでいたのですが、子どもたちの頭から大きなはてなマークが浮かんで、教室の天井に「?」が滞留しているようです。

すると間もなく、あるお子さんが鋭いつぶやきをしました。どうやらこのお子さんは気付いたようです。

このお子さんが一生懸命黒板の前に出て説明すると、数人のお子さんたちも気付いた様子。

気付いた子たちが入れ代わり立ち代わり黒板の前に出て説明しました。

一旦は分かったと思っても、説明しようとすると、また分からなくなっちゃうお子さんも。すると、他のお子さんが出てきて助け船。

そんなこんなで学級全体の理解が進んでいきました。

算数の概念の学習は、問題を解くことができる私たちも、言葉で説明しようとすると、結構難しく感じるもの。

それを四苦八苦しながら説明に挑戦する子どもたちはいい勉強をしたと思います。

それにしても、3年教室にいると「教師こそ最大の教育環境」という言葉を思い出します。

この言葉は子どもの教育において教師が最も重要な要素であることを示しており、教師の資質や指導方法、人間性などが、子どもの学習意欲、能力の育成、人格形成に大きく影響を与えるのだそうです。

この担任はいつもニコニコとしていて、そんな教師と勉強をしていると、子どもたちも自然とニコニコしていますね。

教師が大きな定規を使いながら板書をすると、子どもたちも定規を使ってノートをとっていました。

こういうのって、学力向上に少なからず影響を与えるものなのですよね。

5月12日【子どもがつくる学校】歯科検診の告知は健康ボランティア委員会が

「子どもがつくる学び 子どもがつくる学校」を理想の教育として掲げる当校の学校運営。

授業で探求の対話(p4c)は子どもが中心になって行うのはもちろんのこと、対話の問いさえ子どもがつくるということで子どもの主体性をかなり重視していることをお分かりいただけると思います。

また、昼休みに子どもが主体となって企画運営する組織的な遊びに、子どもたちが興じていることも「子どもがつくる学校」の一つの姿と見ることもできると思います。

さらにこの日、児童玄関には健康ボランティア委員会が作成したポスターが掲示されていました。それは、歯科検診の告知でした。

学級担任が「今度、歯科検診をしまーす」と言えば済むことなのでしょうが、それを子どもたちが周知していることに大きな意義があると考えています。これは指導した養護教諭のファインプレー!普段、子どもたちが具合の悪いときや生徒指導上の理解を助ける業務を中心に行っているため、目立たないのですが、当校の養護教諭は子どもたちのハートをがっちりとつかみ、そして優れた教育観のもと確かな指導力を発揮しているのです。

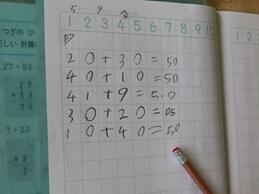

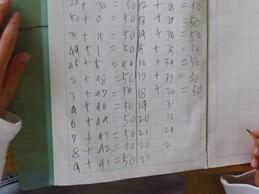

5月9日【2年算数】子どもたちそれぞれのよさを伸ばす

2年生も算数で問題作り。「〇+〇=50」の式が成立するよう、〇に数字を代入する課題です。

子どもたちはみんな頭を悩ませながら、それでいて楽しそうにノートに向かっていますね。

「あ、あったー!」などの嬉しい声が教室内の至る所から聞こえてきます。

子どもたちの自力解決の時間がひと段落すると、担任が挙手をした子一人ずつを指名し、和が50になる式をどんどん板書していきます。

しかし、あれれ。ほかの子たちが嬉々として発言している一方で、板書には目もくれず、挙手もせず、まだ黙々とノートに向かっているお子さんもいますね。

そのお子さん、やっているうちに法則を発見したようなのです。ノートを見ると「1+49=50」「2+48=50」「3+47=50」と被加数を1つずつ増やしては加数を1つずつ減らしているではありませんか。おおおー、お主やるなー!

授業の中でみんなが同じことを同じペースでやることも大切な場面もあるでしょう。でもこの担任のように、学習内容によっては、それぞれの理解度に応じて、それぞれの子のペースで、それぞれの子の思いを生かすように複線型の授業を進めることができたら、それぞれの子の能力を伸ばすことができるでしょう。それはなんて素敵なことなのだろうと思います。

多分、そのお子さんはみんなの前で発表できなくても十分満足したのではないでしょうか。いやいや、やっぱり自分の発見を聞いてもらいたいですって?うふふ。それもまた良しでしょう!

5月9日【運動会】熱が入ってきました、応援練習

応援練習、かなり熱が入っています。

まず、朝。応援団リーダーが各教室に行って応援指導。各教室が壊れちゃうんじゃないかって思うくらい、まさに割れんばかりの大きな声援が、朝から校舎中に響き渡っていました。

そして昼休み。今度はグラウンドで応援練習。大地が割れるんじゃないかと思うくらいの大声援です。まあ、そんなことはないでしょうけどね、ははははは。

もう、今日が運動会でもいいってくらいの完成度です。

一人一人があらん限りの声を出す様子。加えて昨年度と比べて大きく成長したその姿。「去年はああだったんだけどなあ」と彼らの成長を嬉しく見ているうちに涙が出そうになっちゃいました。「いかんいかん、このままだと号泣しちゃう」と校長室に逃げ込み、遠くから彼らの雄姿を見ていました。

校長室に引き上げる途中、見学している子がいたのでコメントを求めると、「赤も白もすごく大きな声が出ていていいと思います。僕もやりたいです!」とのこと。だよねえ。具合の悪いの、早く治るといいね♡

運動会当日、彼らはどれほどの応援を見せてくれるのでしょうか。競技ももちろんいいけど、応援にも大注目ですよ!

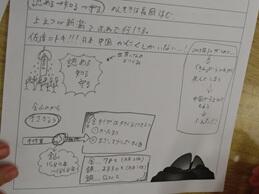

5月9日【6年総合】佐渡について学ぶ

6月初旬に、6年生は佐渡に修学旅行に行くのです。いいなー。

でもただ楽しんでくるだけじゃありません。楽しく勉強してくるのですよ、いいですか、6年生のみなさん。うふふ。

と言うわけで、この日、「佐渡を世界遺産にする会」改め(世界遺産になったので)「『佐渡島の金山』を学ぶ会」から講師の鈴木先生にお出でいただき、佐渡金銀山について学びました。

今回、お話を伺い、子どもたちはこれから佐渡に行くわけですが、いずれかのタイミングで再び講師様からお出でいただき、子どもたちみんなと一緒に対話(p4c)に加わっていただく予定です。

子どもたち、どんな問いを出すのか、とても楽しみです。

写真3枚目以降は子どもたちがご講話を伺いながらとったメモです。もう、ガンガンメモってますね!イラストを織り込んでいるのも素晴らしいです!

5月8日【6年】交通少年団入団式

当校の6年生が交通安全少年団に入団しました。この日、交通安全協会の会長様はじめ重役の皆様がご臨席のもと、その入団式が行われました。

6年生のみんな、交通事故に遭わないように気を付けてね。またみんなが交通安全を順守できるように、声を掛けていってね。よろしくお願いします。

5月7日【1年国語】「き」と「ま」の違いは?

1年生はいつものごとく一生懸命ひらがな練習をしています。この日は「ま」について学んでいました。

担任が「『き』と似ているところがありますね」と言うと、子どもたちは目を皿のようにして共通するところ、違うところを探し出しました。

あるお子さんが1画目と2画目が同じと指摘すると、この発言を受けて、別のお子さんが、完全に同じではなく、「き」の2画目の方が少し短いと指摘していました。すごいなあ、君たち。私そんなこと考えてみたこともなかったよ。

ひらがなを学ぶ時からこのようにお手本の文字を詳細に見ることで、将来的に漢字の「とめ」「はね」「はらい」などにも目が行くようになるのでしょうね。

また、正しい姿勢で書けるように合言葉も決めているようです。

「足はペッタン、背中はピンッ、お腹と背中にグーひとつ」

この合言葉の成果は絶大!みんないい姿勢で、しっかり勉強していますね。お見事!

5月7日【4~6年体育】よっちょれ練習2

体育館から威勢のいい声が聞こえてきました。みんなで「どっこいしょー、どっこいっしょー!」と言っているようです。何か力仕事をしてるのかな?とちょっと思いましたが、覗いてみると、やっぱりよっちょれの練習です。ははははは。そりゃそうでしょうね。

今回も地域の和組の皆様から、ご指導いただきました。

大きな声が響く体育館。見ていた私も元気が湧くようです。子どもたち、みんな気合が入っています!

5月7日【2年道徳p4c】正直であるということ

2年生は道徳『金のおの』で「正直」について「対話(p4c)」で学んでいました。

問いは子どもたちとの話し合いで決まりました。

「正直でいると、どんないいことがあるのか?」です。

では、早速行ってみましょう。ダイジェストです。

「悪いことしちゃったときは、隠すとダメ」

「そうすると、怒られる」

「嘘をつくと、悪いことが起こりそう」

「うん。嘘つくと閻魔大王に舌を抜かれるんだよ」

「私前に、遊びに行っちゃだめって言われてた時に、遊びに行っちゃって怒られた」

「嘘ついたら、嘘つかれた相手が悲しむよ」

「うん。人が悲しむ」

「ゲーム時間を守らない時があって、正直に守らなかったって言ったら許してもらえる時が多いと思うよ」

「逆に嘘をつかないと、自分にも人にも嬉しいことが起こると思う」

「嘘つかないといいことある」

「そう。正直でいるといいことが起きる。でも嘘をついちゃうと地獄に行くんだよ」

「嘘をつかないと心が落ち着く」

教師「絶対誰にも見つからないように、分からないように嘘をついてもだめなの?」

全員一斉に「だめー!」と手でバッテンポーズ。

「神様が見てるんだよ」

「正直でいると神様がいいことを起こしてくれるんだよ」

教師「さっき、嘘をつかないと落ち着くって言った人がいたけど、どういうことなの?」

「ほら、悪いことをしちゃったときドキドキするけど、正直に言うと『もう大丈夫』って安心できるよ」

教師「正直でいることって誰にとっていいことなの?」

ほぼ全員の児童が、「正直でいる当人と周囲の人たち」に挙手。1~3人くらいの子がう~んと考え込んでいました。

「正直でいることは、自分にとっても人にとってもいいことなんだと思う」

「相手も気持ちいいし、自分も気持ちよくなるよ」

「人も嬉しくなるよね」

以上、順不同ですが、対話の流れが分かりやすいように順番等を少し入れ替えています。上記ではいくつかの発言を省略していますが、自分の経験を語りながら、自分の意見を発言する子が多数。こういうのを道徳の学びにおいては自我関与というのでしょうね。道徳的実践力を育成する上でとても大事なことなのだそうです。

また、2年生の段階だと、まだまだ超自然的な力を強く信じ、形而上的なものの力も有形の力として実際に行使されるものと考えている子が多いですね。子どもたちはまっすぐに生きています。

私が子どもの頃はお天道様が見ていると言われたものですし、「内なる光」、もっと言えば「我が内なる道徳法則」(カント)というところになるのかしら。

私も自分の内なる光に恥ずかしくない生き方をしたいものだと思います。でも、難しいんだよなあ、これが。いやいや、そんなこと言ってちゃダメですね。がんばります!

5月2日 避難訓練 → 引渡し訓練

私も全力を尽くして避難訓練に参加していたものですから、写真を撮ることをすっかり忘れていました。スミマセン。

今回は地震で避難した後に津波警報が発令されたという想定で、2次避難も行いました。子どもたちは全員真剣に訓練に参加していました。

避難訓練終了後に私から少し話をしました。基にしたのは、東日本大震災後に、ある年配のご夫婦が私にお話しになったことです。

「私たちが今こうして生きていられるのは、小学3年生の孫のお陰なんです。津波警報が出ても我々は大丈夫だろうと避難しようとしなかったのですが、孫が『避難しなくちゃだめだよ。避難しようよ』とあまりにしつこく言うものですから、孫の顔を立てるつもりで避難したら、その後家は津波に飲み込まれたのです。孫は学校で津波の避難についてよく学んでいたので、私たちに避難を促してくれたのです」

この話をした後で、「今日、皆さんは真剣に避難訓練に参加しましたね。常に災害に備えていることが大切なのです」と話しました。

また、避難訓練後の引渡し訓練のときは、保護者様からご理解とご協力をいただき、無事訓練を終了することができました。ありがとうございました。

*引き渡す際には、間違いが起こらないよう注意をしながらお引渡しします。そのため、引き渡す前にはお子さんに「この方はどなたですか?」と訊き、「お母さんです」「おじいちゃんです」等正しく答えられるか確認しますのでご承知おきください。

記事の写真がないので、「校長室での風船タッチと前庭のチューリップ(4/ 22撮影)でお茶を濁す」の巻

5月2日【運動会】応援練習、始めました

約2週間後に迎える運動会に向け、応援練習が始まりました。

大きな声が聞こえるので、なんじゃいなと見て見ると、子どもたちは赤白で別々の場所に分かれ、大きな声で応援の練習をしています。なかなか気合が入っていますね。

応援団もみんなきびきびと動いていて、立ち居振る舞いも凛々しいです。両手を後ろに組んで胸を大きく張りながら応援する姿は、実にかっこいい。これだもの、毎年応援団になりたいと志願する子どもたちが多いわけです。

練習を重ねるにつれ、ここからさらに力強く、美しい応援になっていくことでしょう。

連休明けから本格的に練習始まります。子どもたちが大きく成長する運動会。まだ練習の段階ですが、運動会は、そして子どもたちの成長は既に始まっているのですね!

5月2日【6年理科】子ども自身が教育観について知る

6年生は理科の最初の単元のまとめをしていました。

教師は学習の復習をしながら、同時にノートのつくり方をも話していました。

さらに、文科省が提唱している「個別最適な学び」等の教育観についても説明していたのです。

素晴らしいことだと思います。

子どもたちが、自分たちが学んでいるのはどのような教育観に基づいているのか知っているのと知らないのとでは、学びに対する意識も大きく変わっていくことでしょう。

当校でも理想とする教育像「子どもがつくる学び 子どもがつくる学校」については何回も話しています。

先日、ある学年で子どもたちに訊いたところ、結構な数の子どもたちが覚えていてくれました。嬉しいことです。

また、この教師はノートのつくり方について、子どもたちが学んだことを分かりやすく、そして楽しく書いていくことを提唱していました。イラストを入れて、あるいは自分独自のキャラクターを作り、そのキャラクターに学んだことを語らせることもありでしょう。学んだことをノートに出力することで、理解はより一層確かなものになるのです。

お子さんのノートに絵が描かれていたとしても落書きだと言って叱ることなかれ。もしかしてのノートづくりを通したの学習の一環なのかもしれませんしね。

5月1日【1年国語】動作化で読みを深める

1年生は国語の勉強中。朝日が昇る場面を表現している『あさのおひさま』という詩です。子どもたちは、担任とのやり取りの中で書かれていることを理解していていきます。国語の学習では、文章の読解をする際には、教科書等の叙述に常に立ち返ることが求められます。担任も教科書の叙述に子どもたちの目が行くよう心を配っています。

教師「これはどんな場面が描かれているのですか?」

子どもたち「太陽が昇るところです」

教師「そうですね。でも教科書には『太陽』とは書いていないね」

子どもたち「ああ、そうか。『おひさま』です」

このように、常に教科書の叙述に基づいて考えるよう指導しています。

教師「おひさまは大きいのですか、小さいのですか?」

子ども「大きいです。だって教科書に『大きいな』って書いてあるもん」

子どもたちもイメージではなく、ちゃんと叙述に基づいて考えるようになっています。

教師は「これは朝のことですか?夕方のことですか?」「その後、おひさまはどうしたの?」「どこから起きたの?」

さらに、子どもたちにおひさまが起きる様子を動作化するよう求めました。

教師「ほら、『のっこり』って書いてあるでしょう。のっこりってどんな感じ?」

子どもたち「う~ん、ゆっくりって感じ?」

教師「じゃあ、みんなもおひさまみたいにのっこり海から起きてみよう」

と机を海に見立てて動作化。動作化するにも叙述に基づいています。

子どもたちはこの動作化に大乗り気!みんな思い切りの笑顔です。

常に叙述に立ち返りながらの、楽しい国語の授業です。

5月1日【4年算数】深い学び

4年生は先日の算数の続きをしていました。

「割る数と商のきまりを見つけよう」と板書されています。

子どもたちは、「12÷〇=▢」の〇に数字を代入し、商を導く。こんな作業を何通りも行って、法則を見いだせないか考えていたのです。

具体的な式と答えから、そこに法則を見出す。そしてその法則がその他の式にも当てはまるか検証する。こういった、いわば、具体と抽象の往還は深い学びに繋がると言われます。

4年生は一人で、あるいは友だちと一緒に一生懸命考えながらノートに書き込んでいましたよ。いい学びを重ねていますね。

5月1日【組織的遊び】藤のつるで輪っか作り

この日の休み時間、先日刈ってきた藤のつるで輪っかを作る作業をしていました。

運動会が終わったらつるでリース作りをするイベントを行う予定で、日にちは未定なのですが、既に参加希望者は20人程度にも上っているとのこと。3年生張り切って遊びの企画運営をしています!

5月1日【2年生活科】野菜の苗植え講習

2年生は生活科で野菜を育てる学習をします。トマト、ピーマン、キュウリ、ナス。子どもたちがそれぞれ育てたい野菜を選んで育てます。加えて、クラス全体ではオクラを育てるのだそうです。

この日、JA北新潟様と生産農家様からお出でいただき、2年生は苗の植え方から育て方(水遣りの仕方)などについて教わりました。

昨年度、毎日毎日、一生懸命水遣りをしてアサガオを育てた2年生。今年も愛情をこめて育てることでしょうね。

4月30日【2年道徳】築地小学校の自慢

2年教室を覗くと、道徳の勉強中でした。道徳の教科書には架空の「ひかり小学校」のクスノキが学校の自慢について話している場面があります。

すると、あるお子さんが「築地小学校の自慢をうちの校長先生に訊いてみよう!」と言い出し、子どもたちの視線は一斉に私に注がれました。

「そうだねえ」とクスノキの真似をして、ちょっと考えるふりをしましたが、子どもたちのまなざしは期待に満ちています。

そんなに見つめられると恥ずかしいなあと思いつつ、でも「ホームページにたくさん書いてあるよ」とお茶を濁していては子どもたちの期待に沿えません。

「築地小学校の自慢は君たち一人ひとりです!」と言い、その後、結構長々と話しましたよー。私の話している間、話し手をじっと見つめているその姿勢も、君たちの素晴らしさの一つですね。

その後、子どもたちは自分たちで「築地小学校の自慢」を書き始めました。子どもが考える築地小学校の自慢もたくさんあるのね。

*ちなみに一番最後の写真は、この春に転入してきたお子さんが書いたものです。よかったね。

4月30日【5年道徳】泣いた赤鬼!!

5年教室を覗くと道徳の学習中でした。題材は浜田廣介作の超有名児童文学『泣いた赤鬼』です。かつて、これ読んで私も泣いた!はははは。

子どもたちは一人でじっくりと考え、また周囲の子たちと意見交流をしながら、「友情」について考えていました。

4月30日【4年算数】問題を作る

4年教室を覗いてみると算数の勉強中でした。さらに子どもたちの手元をのぞき込むと、ノートに子どもたちが自ら問題を作っています。そして、自分で作った問題を自ら解いているのです。これにはどんな意味があるのでしょうか。

問題を作るには、「どのような問いが成り立つか」「どの操作が必要か」「他者にどう伝えるか」といった多様な力が求められます。これにより、学習指導要領で重視される「思考力・判断力・表現力」や創造的な発想が育まれると言われています。また、今の学校教育では「解決した問題から新しい問題をつくるなどの発展的な活動等を含んだ数学的活動」が重視されています。これにより、児童が単に与えられた問題を解くのではなく、自ら疑問をもち、問題を構成することで数学的な見方・考え方を深めていく姿勢を育てることもできると言います。

子どもたちは問われたことに答えるといういつもの学習スタイルではない課題に、大変意欲的に取り組んでいました。

4月28日【4年国語】問い続ける

4年生は国語『白いぼうし』で学習中。この単元もいよいよまとめの時期なのかしら?

黒板には「不思議だと思ったことについてまとめよう」と書かれていました。

私が覗いたのは授業の最後だったので、全てのお子さんの記述を見たわけではありませんが、一人の子の文章を紹介します。

「私が不思議だと思ったのは、『よかったね。』『よかったよ。』のところです。そこで私は、なぜ『よかったね。』『よかったよ。』が松井さんに聞こえたんだろうと思いました。そこで私は、きっと松井さんに聞こえたのは、ちょうちょが松井さんに向かって『助けてくれてありがとう』の気持ちを持って話していたからだと思いました。」

これは前の学習で課題として挙がった場面です。子どもたちにとってこの場面は、授業で学ぶことでさらに強く印象に残り、このような記述に繋がったのだろうと思います。

一度学んだことで終わりとせず、そこからさらに問いをもち、引き続き追究していこうとする姿こそが、当校の重点目標「問い続ける ともに学ぶ 自己を振り返る」の「問い続ける」が具現化された一つの姿なのです。そして、それは多分ここに至るまでの授業における「ともに学ぶ」ことによって誘発されたのではないかと思います。

今後、このお子さんにはぜひ考え続け、自分なりに、そして友だちと一緒に答えを見出していってほしいと思います。

4月28日【1年国語】感謝の気持ちを伝えるという心遣い

先週の下校時、児童玄関に掲示物がありました。どうやら1年生が作って貼ってくれたようです。

なんて書いてあったのかな。

円柱型の柱に貼ってあったので、分割写真でご覧ください。

2年生以上の子どもたちはこの掲示を見て、嬉しかったことでしょうね。

1年生教室後方にはこんな掲示物もあります。

横に長いのでこれも分割でご覧ください。

教室の素晴しい学習環境。このようなきめの細かい心配りがあるからこそ、子どもたちは前向きに学習に取り組み、安心して学校生活を送ることができるのでしょうね。

1年生、この日も元気です。

4月25日【3年総合、4年総合】この日の地域連携①

3年生と4年生はそれぞれ総合的な学習の時間で、地域のチューリップフェスティバルに行きました。

3年生は「築地地区のよさを知ろう」の活動、4年生は「胎内市を知ろう」の活動をしているのですが、両学年ともチューリップフェスティバルは外せませんよねえ。

しかし、行先は同じでも学習内容は違います。チューリップの見学に加えて、3年生は市役所の農林水産課の方に質問しお答えいただきチューリップフェスティバルのことをより深く知ることができました。また、4年生はチューリップフェスティバルに来場された方々にインタビュー。外部からチューリップフェスティバルは、あるいは胎内市はどう見えているのか知り、胎内市をより深く知ろうとする学習活動です。

子どもたちはチューリップの美しさを改めて感じながら、しっかり勉強もしていましたよ。3年生は大道芸も見せてもらえて、大盛り上がりでしたけどね。ははははは。

赤いチューリップのエリアには半分赤で、半分黄色のチューリップもありましたよ。アシュラ男爵。

4月25日【昼休みの子ども主体の企画運営による集団遊び】この日の地域連携②

この前の記事で紹介しているチューリップフェスティバルの帰り道、3年生は藤のつるを刈りに行きました。

嬉々として刈っているところに、子どもたちのリクエストに応じてつるをくださっていた地域の方も来てくださいました。ありがとうございます。

子どもたちの楽しい活動に、地域の方がこうしてご協力くださるなんて、君たちは幸せだねえ。

(当然、ここはこれでしょう。🎵幸せだなあ。ふたりを~)

4月25日【4~6年体育】この日の地域連携③

運動会では4~6年生が「よっちょれ」を踊ります。この日、その練習会が行われました。

講師は昨年と同じ、中条和組の皆様です。

ご指導ではまず体育館で模範演技をしていただいたのですが、さすがですね。ばっちりとした踊りでかっこいいのなんの!子どもたちも釘付けです。

今後、子どもたちは練習に磨きをかけていくことでしょうね。がんばれ、4~6年生!

4月25日【5年体育】この日の地域連携④

5年生は、走力向上を目指し、体育の学習。今回は胎内ディアーズの小川様から講師としてご指導いただきました。

また、まなび学級の子どもたちも4月23日に同じようにご指導いただきました。

本格的なご指導の中で、走る楽しさを味わえるご指導。子どもたちだけでなく、私たち教員も大変勉強になりました。小川様、ありがとうございました。

4月25日【地域のコーディネーターからの差し入れ】この日の地域連携⑤

当校の地域コーディネーターのお一人が山菜(コシアブラ)を大量に差し入れしてくださいました。

なんとー!お礼をしなくてはならないのはこちらの方なのに。

ありがたいことです。

みずみずしくて、とってもおいしそうです。嬉しいなあ。

教頭と一緒にハイチーズ、ぱちり。

4月25日【昼休み活動の打合せ】この日の地域連携⑥

胎内市教育委員の森田様が当校をご訪問くださり、5月の昼休み活動の打合せをしました。

ヲタ芸の上手な方がお近くにいらっしゃるそうで、当校でお披露目してくださることに。本当にありがたいことです。

もう、超楽しみです!

職員も何人か踊りますよー!私も!みんな楽しんで盛り上がってくれるといいなあ。

当校の主たる教育活動2本柱のひとつは「地域連携」です。この日はこの記事で6つめの地域連携(ほかにもあったかもしれません)。多くの方々のご理解ご協力によって子どもたちの教育は成り立っているのだなあと実感いたします。

私の持論ですが、「豊かな教育」は多様な大人が関わる中で生まれるものです。築地小学校、いい学校になっています。

4月24日【6年総合】花看板づくり

交通安全協会の皆様、地域コーディネーターや学校運営協議会委員の皆様のご協力を得て、チューリップで花看板づくりが行われました。子どもたち、楽しそうだなあ。

時系列で写真を掲載しましたので、徐々に完成していく看板をご覧いただきながら、彼らはどんな文字を描いたのか予想してみてください。

では行ってみましょう!せーの、「何の文字を描いているんでしょうーか!?」

楽しそうな声を聞きつけて、スズメもやって来ましたよ。スズメさん、どんな文字だと思う?

お分かりになりましたか?正解は・・・

「平和」でした。交通安全としての平和はもちろん、ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルによるガザへの攻撃等、世界中が平和になりますように、いじめが起きませんようにという心の平和という願いも込めて。

この花看板はしばらく道路沿いの校門付近に立て掛けておく予定です。

4月24日【4年国語p4c】「白いぼうし」はなぜ「白い」なのか?

この日、4年生は物語教材『白いぼうし』の読解に挑んでいました。なかなか難しい課題に取り組んでいましたよ。

私が見に行った時の問いは、「なぜ『白いぼうし』は『白』なのか?」です。

様々な意見が出されます。

「物語のタイトルが『白いぼうし』だからそれに合わせたんじゃないかな」

「物語に出てくるモンシロチョウが白だから」

「『白いぼうし』の中にモンシロチョウがいたんでしょう。モンシロチョウは白だから、作者は帽子も白にしたんじゃないかな?」

「じゃあさ、黄色い蝶だったら、黄色い帽子になるの?」

「う~ん、どうかな?やっぱり白い帽子のような気がする」

「白って色はこの物語にとって、何か意味がありそう」

私が参観できたのは、この時間も超短時間でしたので、これくらいしか記録できませんでした。どうかご容赦ください。

ただ、なんてったって去年3年生だった4年生ですからね。対話を続けていくことで、今年度も対話にも慣れ、より充実した対話になることでしょうね。

4月24日【3年社会】初めての地図帳

3年生は今年度から初めて社会科の勉強をします。もちろん自分の地図帳を持つのも初めて。

この日担任から地図の超基本的な読み方を習っていました。

方位磁針片手に地図帳をめくるその手は喜びに満ち満ちているようです。

自分ちはあったかな?ははははは。地図に載ってたら相当な豪邸ですね。

4月23日【3年学級活動p4c】学級目標は「対話」で決める

授業時間の終わりごろ、3年教室の前を通りかかると、なんと子どもたちは円座になっているではありませんか!?

「こりゃあ、探求の対話(p4c)しとるね」と覗くと、子どもたちはやっぱり活発に意見を発表しています。

どうやら、学級目標を決めているようです。しかし、時間が足りず、対話も乾かないまま。ということで、対話は持ち越しになったようです。

学級目標を決めるときには、自分たちはどうなりたいのかと語り合う楽しい対話になります。続きの対話の時間でさらに深めることになるのかしら。今度は最初から参観できるよう、張り込んでいようっと。うそうそ。でも対話する前には教えてね。♪あなたの~決してお邪魔はしないから~。うふふ。

4月23日 非認知能力について【当校HP R.6.4.11の記事より】

以下は、当校HP2024/04/11の再掲です。

4月11日 NRT学力検査

NRT学力検査が行われました。

子どもたちは自分の力試しとばかり、一生懸命取り組んでいました。

なお,このNRTで検査できるのは,数多ある学力のうちのほんの一部分に過ぎません。

数値として測定できない学力もたくさんあります。

誠実さ,目標達成のための情熱と粘り強さ(グリッド),自己制御・コントロール,好奇心,批判的思考,楽観的に考える力,過去・現在・未来を関連づけて考える力(時間的展望),情動を賢く活用する力(情動知能),感情にうまく対処する力(感情調整),共感性,自尊感情,自分自身を受け入れて優しい気持ちを向ける力(セルフ・コンパッション),「今ここ」に注意を向けて受け入れる力(マインドフルネス),逆境をしなやかに生き延びる力(レジリエンス),日常生活のストレスに柔軟に対応する力(エゴ・レジリエンス)・・・。

これらいわゆる「非認知能力※」も大切にしたい,大切にするべきであると考えています。

これらを育成する上では,仲間と対話しながら困難な課題を解決する活動が有効な方策の一つであると考えています。

※非認知能力

認知能力のような心理的機能ではないもの、思考や感情、行動について個々人がもつパターンのようなもの。子どもを取り巻く環境の産物というべきものである。教育や子育ての介入によって変化することが期待される。

非認知能力がもたらす結果としては、賃金や就労、労働経験年数、大学進学、健康管理、犯罪率などに大きく影響する。非認知能力が高いと、学歴、職歴、収入の多さ、各種のリスクテイキング能力、健康関連行動などにプラスの予測がされる。(参考文献:『非認知能力~概念・測定と教育の可能性~』小塩真司編著2021北大路書房)

*写真は今年度の学力検査等の様子です。今年度も昨年度と同じように子どもたちは一生懸命取り組んでいました。

4月23日【子どもの主体的な企画運営による組織的な遊び】鶴折り大会

この間、準備を重ねてきた3年生がボソッと一言。「ぼくね、この日がとっても楽しみだったんだ」。でしょうねえ。準備に意欲的に取り組んでいたもんねえ。

で、鶴折り大会の当日。つまりこの日。私、どれくらいの子が来てくれるのかなあとドキドキしていましたが、ふたを開けてみると多くの子どもたちが来てくれたのです。なにせ、企画運営のこのお子さん自ら、「ねえ、来て来て」と誘いまくっていたというからさすがです。ドキドキしてたのは私だけだったのね。うふふ。

参加してくれた子どもたちは互いに教え合いながら鶴を折っています。

自分の鶴を折り終わると、「〇〇さん、ありがとう。楽しかったよ」と声を掛けていました。企画運営の子はとってもとっても嬉しそうです。「うん。来てくれてありがとう」と返していました。

当校の優秀な事務職員が作ってくれた「教育に特化したChatGPT」に改めて訊いてみると、この活動は児童の「社会性の育成」や「自己有用感の醸成」に資する活動なのだそうです。おーおーおー!よく分かっとるねえ、ChatGPTさん。さらに、本活動による活動の成功体験や「役に立った」という実感は、「社会的承認欲求の充足」のほか、「主体性・自律性の育成」、「対話力・協働性の向上」、「課題解決力・創造力の育成」、「自己・他者理解の深化」、「心の安定・情緒の調整」、「所属感・連帯感の向上」など出るわ出るわ。とにかくたくさんの教育的効果があるようです。

多くのお子さんに体験してもらいたい、昼休みの、子どもたちの主体的な企画運営による組織的な遊びです。ねえ、そこの君もやってみない?先生方がサポートするからさ。

4月23日【児童会活動】1年生を迎える会

1年生が入学して2週間ほど。学校生活にも慣れ、楽しく勉強に運動に励んでいます。

さて、この日、松の子スマイル委員会が中心となり在校生が「1年生を迎える会」を開催してくれました。

1年生の自己紹介は、全校児童のいる前で緊張したでしょうに、みんな堂々と発表できました。

また、学校に関するクイズでは松の子班ごとに答えを考え、大盛り上がり。

2・3年生によるダンスも花を添えました。

みんなで仲良く協力しながら、楽しい築地小学校を創っていこうね。

4月22日【コミュニティ・スクール】学校運営協議会委員による「探求の対話」

当校は築地中学校と合同でコミュニティ・スクールとなっています。この日、今年度第1回目の学校運営協議会が開催されました。委員長様と副委員長様が交代なさるほか、何人かの新委員の方々を加え新体制がスタートしました。

会では、小中学校の学校運営方針が承認されたほか、今年度のコミュニティ・スクールとしての活動についても協議されました。

また、今年度はついに学校運営協議委員の皆さんで「探求の対話」(p4c)を行っていただくことができました。

問いは「20年後、今の子どもたちにはどんな大人になっていてほしいか?」です。ではダイジェストですが、対話の流れをご覧ください。大体こんな感じでした。

「地元にいてほしいけれど、外に出て様々なことを吸収してほしいという思いもある」

「なんで地元にいてほしいと思うんだろう?」←この問いが対話の深まりを促します。

「築地地区をなくしてほしくないから」

「今は空き家ばかり。子どもたちも友だちが近くにいなくて寂しいと思う」

「友だちがいなくて、交わりがない」

「経験をすることは大切なこと。だから、海外とかいったん外に出て様々な経験をしてから、やっぱり戻ってきてほしい」

「若者は外に出ていってしまう。どんな気持ちから何だろう?」

「室生犀星は『ふるさとは遠きにありて思ふもの』って言ってる。若者が外に出たがるのは自然の摂理」

「私は築地で生まれたわけじゃない。結婚してから築地に来た」

「それでも、20年後の築地はどうなっているのかと思う。若者に戻ってきてもらわないと築地がなくなってしまう」

「外に出ると、築地のよさ・豊かさに気付ける。アメリカ在住の我が子はそうらしい」

「そのためにも、今、子どもたちには様々な経験をしてほしいと思う。そういう環境をつくりたい」

「そうですね。そして外に行ったとしても、心や気持ちは築地から離れないでいてほしい」

こんな感じだったでしょうか。「探求の対話」(p4c)が初体験という方も少なからずいらっしゃったのですが、さすが委員の皆様です。素晴らしい対話となりました。いやー、すごい。わずか20分間程度でもこのクオリティです。1時間くらいやったらもっとすごいところに行けたんじゃないかしら。今度、子どもたちと「探求の対話」をしていただきたいなあ。

4月21日【5年国語】物語を3段落(幕)に分ける

5年教室を覗くと、子どもたちは教科書とタブレットとを交互に見ながら何やらカタカタと打ち込んでいます。

どうやら『銀の裏地』という物語教材を3段落(3幕)に分け、それぞれどんな場面で登場人物は誰かなどを考えているようです。

あてずっぽうではなく、常に教科書の叙述に立ち返りながらタブレットに打ち込んでいます。時に周囲の子と話し合いながら考えるその姿はさすが国語の授業と思わせるものがあります。

いい勉強してますね、5年生のみんな。

4月21日【松の子班】顔合わせ

「松の子班」というのは異学年集団による学年を超えた少人数グループのことです。児童会活動や清掃活動はこの松の子班が一つの単位となって活動することが多いです。

さて、この日今年度初めての縦割り班活動が行われました。顔合わせ会です。1年生は6年生に迎えに来てもらって集合です。

さて、顔合わせ会では、エンザで自己紹介をした後には、ひっくり返しゲームです。班みんなで内側を向き、手をつないだまま全員が外側向きになるようにするゲームです。やっているうちに手が離れそうになるのですが、離してはいけません。つないだ絆は離さない!

このゲームの後に清掃について班ごとに話し合うのですが、ご覧ください。この円陣の小さいこと、小さいこと。

ゲームの前後では子ども同士の距離感が全然違いますね。この顔合わせ会で、みんなますます仲良くなれたみたいね。

4月21日 地域コーディネーター

今年度から地域コーディネーターは2人となりました。そのうちのお一人が、この日の昼休みに教材畑を耕しに来てくださいました。炎天下の中、汗だくになって鍬をふるってくださるその姿に、感謝感謝の思いです。

お礼を言いに来た子どもたちと一緒にハイチーズ!ぱちり。

4月21日【3年図工】これはすごい作品群ですね

3年教室前の廊下に粘土作品が飾られていました。どれも力作ぞろい。素晴らしい出来栄えのものばかりです。想像力爆発ですね。いや、芸術は爆発だ!ですね。

いくつかご紹介します。

4月18日 PTA総会&学年懇談会

学習参観の後はPTA総会。さらにその後には学年懇談会も行われました。

それぞれで大事なことが決められました(大事なこととは何かは省略します。うふふ)。

また、PTA総会では、前年度のPTA会長に市PTA連合会からこの間のご貢献に対して感謝状が贈られました。ありがとうございました!心から感謝いたします。

4月18日 学習参観日

この日は学習参観日。多くのご家庭の皆様からお出でいただきました。ありがとうございました。

教室に入り切れないほど、お出でくださったんですよ。ホントにありがたいことです。

連絡帳等を通じて、ぜひ感想をお寄せください。

4月18日 幸せの使者

ツバメは幸せの使者とか幸福の予兆とかと言われるそうですね。

今年も築地小学校にその幸せの使者が現れました。

今年度も子どもたちが健やかに成長できますように。そっと願いました。

4月18日【ちょっといい話】とっても嬉しいです。自主的に掃き掃除

朝、技能員さんが玄関のゴミ捨てポリバケツにたまっているゴミを別の場所に持っていってくださいました。

ただし大量だったので、ゴミが少しこぼれてしまっていたのです。

それを見つけた我らが6年生の2人組はそれを見逃すはずはありません!

自主的にそれらのゴミを掃いて捨ててくれたのです。

なんて素敵な姿なんでしょう。

うちの学校、こういう気持ちの子が少なからずいるのですよ。

嬉しいなあ。

みんながこうなってほしいと切に願います。

世界中がこういう気持ちのばかりになれば、様々な問題は解決すると思います。

4月17日【昼休みの主体的・組織的な遊び】日に日にポスターが増えていきます。

「鶴折り大会」「シールさがし」に引き続いて、今年度3つ目の昼休みの主体的・組織的遊びが登場しました。

「リース作り」です。地域の方に子どもたちがお願いして、藤のつるをいただき、それを使ってリースを作るイベントです。この活動に関しては多くの3年生が関わっています。始めは、地域の方に藤のつるを刈っていただこうと考えていたようなのですが、子どもたちはやっぱり自分たちでもつるを刈って来たいとかなり前向きな様子。天気のいい昼休みに企画運営児童が自ら刈りに行くことになりました。

子どもたちが主体的に企画運営し、全校に呼び掛ける組織的な遊び。地域の方々をも巻き込んで、楽しく、楽しく、ただひたすら楽しく活動しています。見ている私も楽しいです!

4月17日【1・2年】学校を案内しまーす

1年生と2年生が手をつないで廊下を歩いています。

「あれ?君たち、どこ行くの?温泉?田んぼ?」と冗談を言うと、「うふふ。違いますよ~。私たち1年生に学校を案内するんです」と2年生が答えてくれました。

「へ~、どこを案内するの?校長室にも来る?」と訊くと、「え、いいんですか!?」と嬉しそうに返してくれるので、「もちろん、どうぞどうぞ」とウエルカム!

その後、2年生が1年生を校長室に連れてきてくれました。担任が「2年生で校長室に来たことある人~?」と言うと、全ての2年生が、は~いと手を挙げてくれました。

もの珍しそうに校長室内部を見る1年生。やっぱり注意を引くのは、上学年の子どもたちが作っている昼休みの組織的な遊びのポスターやら穴あけパンチやらの準備中の物品です。1年生も自分でもやってみたそうな顔してたのですが、今日は別のところにも探検しに行かなくなちゃならないだろうから、また今度遊びにお出で!いつでもウエルカムよ!

4月17日【2年国語】動作化で読解を確かにする

2年生は国語『ふきのとう』を使った読解の授業の最中です。

初めの4枚の写真をご覧ください。子どもたちは立ったり座ったりしながら、音読をしていますね。

これは我々の業界では「たけのこ読み」と言い、予め決めた自分の担当個所や決めた登場人物のセリフになったら、立ち上がって読むという方法です。これによって、「自分の個所になったら、立って読まなくては!」と意識するので、自然と他の児童が読んでいるところを集中して聴くことを促すことができるのです。自分の担当個所を読み終わったら座るので、まるでたけのこが生えてくるような感じになることから「たけのこ読み」と名付けられたのでしょうね。

たけのこ読みの後は物語文の読解です。登場人物のセリフについて、担任は「これは誰のセリフ?」と問うていきます。子どもたちは前後の文章から「これは〇〇のセリフ」などと、常に叙述に立ち返りながら読み取ることができていますね。

おやおや。担任がセリフを範読をする際に何気なく両手を広げたりしていますね。やがて、子どもたちも担任を真似するようになり、ついには全児童が登場人物になり切って動作しながら音読をするようになりました。動作化することにより、読解がより確かになることをねらってのことでしょう。

担任の何気ない動きや言葉掛け等は、実は深く考えた上での指導になっているのです。まるで教科指導のテクニックの宝石箱や~!ですね!若いけどやるなー。

当校は青年教師も経験豊富な教師もいますが、全員が素晴らしい力量を持っており、いい具合に学校が進んでいると感じます。子どもたちも、たけのこのようにすくすくと育つでしょうね。

4月16日【昼休みの主体的な組織的遊び】鶴折り大会とシールさがしの広報

昼休みの、子どもの主体的な企画運営による組織的な遊び(いつも思うのですが、この教育活動の名前が長い!もうちょっと短くできないかしら)。

先日は「鶴折り大会」についてお知らせしましたが、この日もう一つ「シールさがし」についても周知されました。

実はひそかに企画運営が進行しているものが、あと3つ、4つ。

これが教師にやらされているなら子どもたちは辟易するでしょうが、子どもたちが自らやりたいと申し出て、準備作業もホント楽しそうにやってるんですものね。子どもたちのバイタリティの素晴らしさに感服しているところです。

私はニコニコしながら見ているだけなんです。

加えてこの日は3年生の意見発表。堂々として大変立派に発表できましたよ。

4月16日【1・3年】交通安全教室

警察や市役所等の方々が大勢お出でになり、1、3年生に交通安全教室を開催してくださいました。

1枚目の写真に写っている皆様が子どもたちのためにお骨折りくださった方々です(事前の打ち合わせの様子)。ありがとうございます。

1年生は安全な歩行についての実習、3年生は安全な自転車の乗り方についてのDVDによる講義と実習で学びました。

この日はあいにくの雨。当初はグラウンドで実施する予定でしたが、変更して体育館とランチルームで行いました。それでもさすがは築地の子どもたち。一生懸命学び、実のある学習になりました。

4月15日【1~3年】視力検査

この日は1~3年生の視力検査の日。

子どもたちは、養護教諭から視力をよ~くはかってもらいましたよ。

実は、年度当初は養護教諭にとって一年の中で最も忙しく大変な時期。

年度当初の定期健康診断がこの時期に集中していることもその一因です。

どんな検査があるのかと言うと、「発育測定(身長・体重)」「視力検査」「聴力検査」「歯科検診」「内科検診」「眼科検診」「耳鼻科検診」!

ね、多いでしょう。でもまだまだありますよー!

上記に加えて、「心音・心電図検診」「尿検査」「色覚検査」。ふー。書き出してみると、養護教諭の大変さが改めて分かりますね。*検診によっては実施する学年が限定されていたり、希望者だけになっていたりすることもありますが、大変さには変わりありません。

でも、これによって子どもの健康が維持されると思うからこそ、養護教諭は業務に専念するのです。

ちなみに、当校の養護教諭に「この時期、検診がたくさんあって大変でしょう?」と訊いても、「もうホント大変です!どうにかしてくださいっ」なんて言うのを聞いたことなんてまっっっったくありませんからね。検診だけに献身的な働きです。

ホントありがとうございます。

明日は4~6年生の視力検査です。

(ダジャレは瀬波小学校ホームページのまねです。うふふ。)