学校ブログ

4月15日【1年国語】かるたで、わくわくどきどき ひらがな学習

1年生教室を覗くと、隣の子と対戦方式でかるたをしていました。絵札にはひらがなが一文字。

読み手の担任が「あ」とか「な」などと読み上げ、子どもが取るのです。子どもにとってはドキドキワクワクのひらがな学習ですね。

子どもがひらがなが書かれた絵札を取ると高く掲げます。すると担任が掲げた札を見て、指さしながら「はい、正解!」と認定するのです。それが一人や二人じゃなくて、クラスの半分の子の札を確認するのですから大変です。しかし、全身で一人一人を「正解!」と認定するジェスチャーのかっこいいこと!それ、私もやりた~い。

問題なのは「お」。担任が「鬼の『お』」と言うと、子どもによっては「を」を取る子も。だってまだならってないんだもんね。でもこれで結構覚えられたのじゃないかしら。

ひたすらノートに書いて覚えることばかりを繰り返していたのは私の子どもの頃の話。今は楽しく覚える時代です。

大盛り上がりの国語の授業。担任の創意工夫が光ります。

4月15日【4年学級活動「対話」】どんなクラスにしたい?

4年生のp4cを見るのは、今年度初めてかしら?

あの4年生ですからね。これは期待できるってもんです。

結論から言うと、多くの子が何回も発言する活発な対話となりました。

ですので、子どもたちがどんな感じで発言したか、とても記録しきれませんでした。

以降、子どもたちの発言の要点のみご紹介します。

問いは、「どんな学級にしたいか。それを踏まえて学級目標を考えよう」です。

では行ってみましょう!

なお、この時間はコミュニティ・ボールをみんなで作りながらの対話となっています。

初めはこんな学級がいいという子どもたちが大切にしたい価値観がどんどん出されていきます。

重複した発言は省略していますが、それでもこの発言量です。驚き!(順不同です。)

・仲のいい

・ケンカのない

・がんばる

・みんなを応援する

・学校以外でも優しい

・楽しい

・低学年に優しい

・誰にでも優しい

・笑顔

・元気

・上学年を支える

・全力

・譲り合い

・あきらめない

・友だちを大事にする

・仲間外しをしない

・助け合える

まだまだこの調子で発言は続きそうなところで、担任が対話を焦点化します。

「前の時間にもどんなクラスにしたいかみんなから意見を出してもらったよね。それを踏まえて私次のようにまとめてみました。

『相手のことを考えて、やさしさ いっぱい、アイディア いっぱい 〇〇学年』

どうかな?」

子どもたちはみんな嬉しそうな顔つきです。「さすが先生、いい学級目標にまとめてくれたなあ」てな顔しています。

さらに担任は続けます。

「この『〇〇学年』のところにどんな言葉を入れたらいいか、みんなに考えてもらいたいの。私自身は『おにぎり学年』って入れたらいいんじゃないかと思うの。おにぎりってさたくさんのご飯粒が集まって、あんなにおいしいものになるでしょう。4年生も様々な個性の集まりだし、だからこそおいしいものができるんじゃないかって」

担任の思いとしては、子どもたちが、自分たちの今と目指すところをメタファー(隠喩)として『〇〇学年』と表したらどうかと提案したのです。

子どもたちは担任の考えに大賛成。

対話は〇〇に何を入れるかに焦点付けられていきます。

「優しさいっぱい学年」

「学校大好き学年」

「意地悪をしない学年」

「優しくケンカのない学年」

「誰にでも優しい学年」

「にこにこの学年」

「素晴らしい学年」

「かっこいい学年」

「助け合う学年」

「笑顔学年」

「何でも挑戦する学年」

「最後まであきらめない学年」

「下の学年に優しくする学年」

こんな感じで、担任が介入する前のような発言が続きます。

しかし、徐々に自分たちを何かに喩える発言が続くようになっていきます。

「花火」(花火は様々な色の火薬が一つになって大爆発を起こす)

「雲」(雲には様々な大きさや形がある)

「星」「銀河」(星にはたくさんの色がある)

「ブルーベリー」(ブルーベリーは一つの木にどんどん実が生る)

「いちご」(ぶつかって傷ついているものもあれば、穏やかに生っているものもある。様々ないちごがある。そして成長すると様々な形のものになる)

「さくらんぼ」

「桜」(たくさんの花で構成されている)

と、かなり面白くなってきたところでタイムアップ!

我らが4年生は、互いの違いを認め、多様性を尊重することで大きく成長できる、あるいは大きなことを成し遂げられると考えているようです。

さすが4年生!素敵な学級になりそうな予感が大いにします。

後日、この対話の続きをするとのこと。彼らはどんな対話をするのか、どんな学級をつくるのでしょうか。大いに楽しみに、そして期待して見ていきたいと思います。

許されるなら、彼らの伴走者として担任も私も一緒に走っていきたいと思います。

がんばれ4年生!

4月14日【主体的な企画運営遊び】鶴折り大会とリース作り

以前、ある3年生のお子さんが校長室にやって来たときのことです。

「校長先生、ぼくも給食のときに放送をして、ポスターとかを描いて貼りたいです」

「ほーほーほー。それは素晴らしいね。で、どんなイベントをするの?」

「えーっとね、えーっと、そうだなあ。あ、みんなで折り紙で鶴を折って、誰が折った鶴が一番上手か競うの!校長先生、これやりたいです!」

「おおおおおー!あなた、素晴らしいじゃない。じゃあさ、まずは何する?」

「まずポスターを描きます」

と、このお子さんはどんどん進んでいきます。躊躇することなく、まっすぐに前しか見ていないようにガンガンと。素晴らしいよ、あなた!

このお子さん、教務主任と相談して実施日も決めて、この日の給食時に上手に放送もできました。当日、たくさん来てくれるといいね。

* * * * *

また、別の3年生の有志。校長室に何気なく飾っておいた藤のつるの輪っかを見つけ、「あ、校長先生、私たちこういうつるでリース作りしたいです。いいですか?私こういうリース作ったことあるから作り方分かるんです!」

ああ、ついに見つけちゃったのね。うふふ。まあ、君たちなら見つけるだろうなあって思って吊るしてたの、実は。

私「どうぞどうぞ。素晴らしい活動になりそうだね。ただし、つるの輪っかは3つしかないんだよねえ。どうする?」

う~ん、と思案する3年生。

私「このつるは地域のAさんからいただいたものなんだけどね。近くに自生していた藤のつるらしいよ」

3年生「そのAさんにお願いしたら、つるはたくさんもらえるかな」

私「もらえるんじゃないの?お願いすれば。今日の昼休みに校長室にたまたまお出でになる予定だから、その時に頼んでみる?」

こんな感じで急遽Aさんにお願いすることになりました。

校長室で3年生がお願いすると、Aさんはご快諾くださいました。子どもたちは大喜び!「やったー!」と拍手と歓声が校長室内に響きます。Aさん、本当にありがとうございます!

子どもたちが主体となって企画運営する組織的な遊びが、ついに地域の方も巻き込んでの活動になりました。

みんな、Aさんが「たまたま」来てくれて、よかったねえ。

この「昼休みの子どもたちの主体的な企画運営による組織的な遊び」(長い名前ですね、ははははは。なんとかもうちょっと短くできないかなあ)は、今後様々な発展を遂げることができそうです。

最後の数枚の写真はこの日の校長室。ポスター作りや何やかやで完全に作業場と化しています。やっていることはそれぞれバラバラですが、みんな何かしらの目的と思いをもって活動してるんですよ。すごいなあ。あ、ソファの陰でUNOをしてる子たちもいますね、うふふ。

4月14日【1年国語】発言の仕方

学習規律がしっかりした学級は効果的に学力向上を図ることができます。発言の仕方、教師とのやり取りの仕方も学習規律の一つと言っていいでしょう。

では、これらの学習規律を子どもたちはいつ身に付けるのでしょうか?

当校の1年担任はさすが!入学して1週間もしないうちから、授業をとおして学習規律について指導しているのです。

国語の教科書には見開きで大きくイラストが描かれています。子どもたちはこのイラストを見て描かれていることを発言していくのですが、その発言の仕方たるや模範のようです。

黒板を見ると丁寧な言葉を遣うこと、問われたことに答えることなど基本的なことが板書されています。

「基本的なこと」と侮ることなかれ。入学当初のこの時期に、このようなベーシックで、後々スタンダードになることをしっかり身に付けることは、今後学校生活を送る上で大きな力になるのです。

イラストを見ると、上空から街を見下ろした構図になっていて、街の細かいところまで描写されています。イラストをじっくりと見て「あ、こんなのが描いてある」など発見するのは、1年生にとって面白い学習になっていたに違いありません。

また、雲で隠れている部分には何があるのだろうと想像を働かせる子もいることでしょうね。

子どもたちはしっかり学んでいました。そして子どもたちもさることながら、担任の指導力にもアッパレをあげてください。「あっぱれあっぱれ!」

それにしても、1年生のみんな!発言意欲が旺盛ねえ。それもまた素晴らしい!

4月14日【2年国語】視写する集中力ったらありません!

2年教室がしんと静まり返っています。んんん?誰もいないのかなと覗くと、あれれ、みんないるじゃないですか。実は彼ら国語の教科書を視写していたのです。

黒板を見ると原稿用紙の使い方を指導した跡が見られました。2年生はよく話を聞いていて、原稿用紙の正しい使い方に沿ってきっちり視写していたのです。それも、ものすごく丁寧に。

その集中力!驚くほどです。すごいなあ、みんな。

この視写をとおして原稿用紙の使い方をマスターするだけではなく、分かりやすい文章、効果的な表現方法も知らず知らずのうちに学んでいることになるのです。

お見事!

4月14日【1、2年】春爛漫

この日のような天気を花曇りというのでしょうか。空は曇っていますが、桜は満開です。

先週、ホームページで紹介した3年生以外でも1年生と2年生が、生活科で春を探しに校庭に出たり、遊具で思い切り遊んだりしていました。とっても楽しそうです。

ありゃりゃ、雨まで降って来ちゃいました。植物にはいいのでしょうね。ただ、桜が散るのが早まっちゃわないか心配です。

この季節になると思い出すのが、郷土の作家 坂口安吾の『桜の森の満開の下』です。怖いですよ~。

そう言えば、ある学年のお子さんがまた怖い話大会を企画運営するべく、動いているとか。それもまた楽しみですね。

4月11日【2年体育】体育でもセーフティ

グラウンドから「1,2,3,4!」と元気な掛け声が聞こえてきました。2年生が体育の授業をしていたのです。

校長室から見ていると、「ははははは」という笑い声も聞こえました。

「何を笑っているのだろう」と見てみると、どうやら号令をかける係の子が体操の順番を間違えたらしいのです。

すかさず指導担当の教員が全体に声を掛けます。

「今ね、〇〇さん(号令をかける子)が順番を間違えちゃったでしょう。で、すぐに、『ごめ~ん』って謝ったでしょう。これが素晴らしい。間違えちゃうことなんて誰にでもあるよね。そうしたら、みんなは明るく笑ってあげたでしょう。『間違いなんて大したことないよ』って気持ちがみんなにはあったんだよね。これもまた素晴らしいことだね」

何気ないワンシーンですが、「間違えても大丈夫。周りのみんなは笑って受け止めてくれる」という安心感が溢れていますね。強固なセーフティが構築されているからこそですね。このような何気ない瞬間瞬間を見逃さず、教師が「それは素晴らしいことだよ」と彼らの行動を価値づけてやることがさらに強固なセーフティの構築に繋がることでしょう。

体操が終わり、今度は50m走。どの子もゴールに向かって全力で駆け抜けていきました。そしてそれを後押しする、仲間からの「がんばれー」「がんばれー」がグラウンド中に響き渡っていました。

4月10日【4年国語】「水はつるつる」?

この後に紹介する「為すことによって学ぶ」算数の授業から数時間後。今度は国語の授業を紹介します。

「ケルルンクック、ケルルンクック」と言えば、何度か耳にしたことがある方も多いと思います。

ご存じ草野心平の詩「春のうた」です。

「かえるは冬のあいだは土の中にいて 春になると地上に出てきます。そのはじめての日のうた。」で始まるこの詩は、春の喜びに満ちた素敵な詩です。

この詩を4年生は、ひと文言ずつ問いを立てながら、みんなで話し合っていきます。

例えば、「『みずは つるつる。』ってどう?」という教師の発問から、子どもたちの活発な意見交流が始まります。

「そうだね。水は『つるつる』じゃないよね」「そうだよね。どっちって言うとザーザーとかビショビショとか?」

「ねえ、これ春先の詩でしょう。だからまだ水には氷が張ってるんだよ。だから『つるつる』」

教室は、「なるほど~」という雰囲気になります。

すると別のお子さんが挙手します。

「かえるってぬるぬるしてることがあるでしょう。そんな自分を水に重ね合わせて『つるつる』って表現してるのかもね」

教室は、また「なるほど~」っていう雰囲気になります。

するとまた別のお子さんが、「春の日が当たって、水面がキラキラしてる。まるで氷が張っているように。だから『つるつる』なんじゃない?」

教室はまたも「なるほど~」って感じになります。

子どもそれぞれに読み取り、あるいは考え方に違いがあって面白いですね。

あんまり楽しいので、私思わず手を挙げちゃいました。

「さっきまでの話し合いで、かえるが目覚めたこの日は晴れだと思うわけだよね、みんなは。もしも雨が降っていたら、雨が水面に当たってポツンポツンとか、ざわざわとか言う感じになるよね。でもこの日は晴れている。日の光を浴びてる平らな水面なんだ。だから『つるつる』って表現してるんじゃないかな?」

こんな感じで、同じように『かぜは そよそよ』や『ああいいにおいだ』などについても話し合っていきます。

途中で近くの友だちと話し合いを重ねながら読み込んでいくんですね、さすが4年生。

高いセーフティのもと、穏やかで知的好奇心に満ちた国語の授業。

とっても素敵な時間が流れていました。

4月10日【1年 帰りの会】明日は5時間授業です!

この日まで1年生は3時間目まで勉強したら、下校です。

担任が3時間目の終了を宣言し、「ではこれからお帰りです」と言うと、1年生は「えー!もう帰りなの!?」と不満顔。

担任が子どもたちの知的好奇心を刺激し、楽しみながら学べる授業を構成していたことが大きな要因として挙げられるでしょう。しかし、それだけではなく、子どもたちのもっと学びたいという思いが、「えー!」という言葉に表れていたのだと思います。君たち、学校で楽しい思いをしているんだね。

さらに担任が、「明日は5時間目まで勉強があります」というと、子どもたちははちきれんばかりの大きな笑顔。「そして、給食もあります!」と告知すると、みんな「やったーーーーー!」とガッツポーズやらバンザイやらで大盛り上がりです。

1年生のみんな、明日はたっぷり勉強できるから楽しみにしていてね♡

最後に担任が、「明日は長いから、今夜は早く眠ってね」と言うと、「うん。ぼくは8時半に寝ることにするよ」と就寝時刻宣言も。

1年生のみんな、また明日ね。楽しみにしてお出でね。

4月10日 発育測定

この日は2年生と4年生が発育測定。

子どもたちが養護教諭の指示をよく聞き、順守してくれたおかげで、大変スムーズに行うことができました。

待っている様子も大変立派です。

みんな、成長してたかな。これからも健康に留意して、健やかに育ってね。

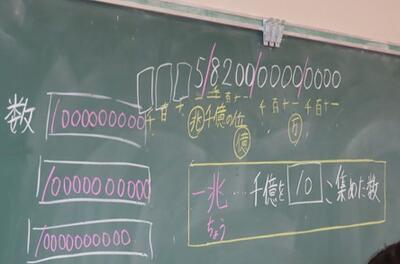

4月10日【4年算数】為すことによって学ぶ

さて、新しい担任による授業。子どもたちはちゃんと勉強してるかしらと覗きに行くと、4年生は算数の勉強中でした。『大きな数』について学んでいるようです。

担任の話をよく聞きながら、一生懸命考えている子どもたちの姿!大変すばらしいですね。

あ、カメラを向けたら、注意がそれちゃったみたいね。どうもすみません。

授業では、担任が桁数の多い数字を板書し、「これはいくつですか?」と問うと、子どもたちは「一、十、百、千、万、十万、百万・・・」と右から一桁ずつ数えていきます。

ところが、担任が問題を出しつつ働き掛けると、「あ、数字を4桁ずつ区切れば早く分かるんだ!」と気づいた様子。

さらに、担任がいくつか質問したり、子どもがノート上で作業しているうちに、子どもたちは万や億においても、「一、十、百、千」の繰り返しが応用されるという規則性に気付きました。

多分、子どもたちは、「先生に教えてもらったんじゃなくて、自分で発見したんだ」と感じていることでしょう。

担任が「『一、十、百、千』は万でも億でも同じように順番になっているんだよ」と伝えれば早いかもしれません。

しかし、それでよしとしないのが、この担任のもつ教育観のすばらしさだと思うのです。

これぞ、「為すことによって学ぶ」の一つの方法です。

「説明的な授業」ではなく、対話によって友だちの発言から学んだり、担任の質問に答えたり徐々に何度が高くなる問題を順に解いていくうちに規則性に気付いたりするという学び方によって理解は強まります。私たちはこのような授業を大切にしたいものです。

子どもたちも担任も、お見事。

4月9日【3年理科】タブレット片手に

3年生は理科の学習中。理科は3年生から学習するというカリキュラムになっていますから、彼らにとっては初めての体験です。

まずは春を探す授業。タブレット片手に、春に見られるものを見つけ、どんどんシャッターを切る子どもたち。おおお、様々なもの、見つけとるねー、君たち。

普段何気なく歩いているだけだと気付かないことでも、こうして理科の時間に歩いてみると、季節の移り変わりって、感じることができるもんだね。

4月9日【1年朝の支度】上級生、登場!

1年生にとっては初めてのことばかりな学校生活。親御さんはさぞご心配なことでしょうね。朝の支度はちゃんとできているかなとかね。

でも心配ご無用。上級生にお任せあれ!って感じで、児童玄関に入ったところから、上級生が1年生のサポートを万全にしてくれています。

お陰で1年生もニコニコですね。

ホント、頼りになるね、上級生のみんな!

4月9日【6年総合】松くい虫に何本くらいやられちゃってるのか?

昨年度の担任の先生からの宿題です。それは、松枯れ問題について追究すること。

地域の課題を地域の方とともに対話することをとおして解決策を練り、関係機関に働き掛けつつ、課題解決を図るという構想です。

さて、この日、6年生は昨年度の学習を思い出しつつ、「ところでうちの学校の松は、何本くらい松くい虫にやられて枯れちゃってるのか?」と調べてみました。

子どもたちは平ビニルテープを持って、枯れている松にいる印を付けていきました。

すると・・・、なんと30本以上!(32本だったかな?)

今後は森林組合の方にお願いして、マツクイムシに強い『にいがた千年松』の苗の調達に取り組みます。

4月9日【6年国語「対話」】教科書の『扉の詩』

もう一丁、6年生。

国語の教科書を開くとまず出てくるのが詩です。我々の業界では「扉の詩」と言ったりすることもあります。

この扉の詩、なかなか難解なのです。

「一まいの紙から、船が生まれる。飛行機が生まれる。ひとかたまりのねん土から、象が生まれる。つぼが生まれる。生まれる、生まれる。私たちの手から次々と。」

我らが6年生はこの詩に対話(探求の対話、p4c)で挑みます。

では超ダイジェストで見ていきましょう。

「この生まれるってさ、『作る』って意味だよね。なんで『生まれる』にしてあるんだろう?」

「そうだよね。それも、『生む』じゃなくて、『生まれる』なんだよね」

「『作る』じゃなくて、『生まれる』なのは、折り紙で作ったものが本当に動いたと思ったからなんじゃないの?生き物が生まれるって感じで」

「『作る』だとさ、いくつかのものを組み合わせるとか、材料として使って作るって感じなのに対して、『生まれる』は何もないところから生じるって感じがする」

私も介入し助け船を出します。

「たとえば人の赤ちゃんを考えた場合、小さな精子と卵子から人は信じられないような成長と遂げて、赤ちゃんとして生まれる。何もないところから人になるって言ってもいいくらい」

6年生は言葉一つ一つに着目して対話をしています。これぞ「ザ・国語」って感じでいいですねー。

初めはこのように言葉一つ一つを検証していって、ある程度進んだらより大きな観点に対話は舵を切り始めます。

「何もないところから生まれるんなら、そこには想像力が必要だと思う」

「そうだね。想像力がなければ、自分は何を作ってるんだろうって疑問に思っちゃうと思う」

「ものが生まれるってさ、『想像 × もの』で生まれるんだよ。ものだけじゃだめで、そこに想像力がないと」

「ものじゃなくて、生き物なら、紙や粘土からは生まれない。生き物を作ったんだって想像することで初めて完成する。想像しなければただの粘土の塊」

「あっ!『想像』と『創造』をかけてるんだよ、この詩は。だってこの詩の隅っこに『創造』って書いてあるでしょう。それにこの教科書のタイトルも『創造』だし」後から振り返ってみると、この発言がこの対話を決定づけたのです。ここで「創造」という概念が登場し、一気にこの詩の本質に迫るようになります。

「ああ、なるほどね。そうかも」

さらに担任は編集部の意図をきっかけに、これからの自分たちの生き方に迫れるよう問い掛けます。

「ねえ、みんな。教科書編集部の人たちは、どうして教科書の冒頭にこの詩をもってきたんだろうね。私たちに何を期待しているんだろう?」

「う~ん。そうだなあ。自分たちの想像から何かを想像してほしいと期待しているのかな?」

「そうかも。私たちに想像しながら何かを創り出してもらいたいって願ってる」

担任は次の問い掛けでこの対話を終了します。

「これは国語だけのこと?それとも・・・」

「全部だよ。全部想像しながら創造してほしいって」

以上6年生、じっくりじっくり考えながらぽつりぽつりと話す対話。それでも、いやそれだからこそ深いところまで行けたのじゃないかしら。

この難解な詩を、よく自分たちだけの対話で解釈できたと思います。発見もあったしね。お見事!素晴らしいよ、君たち。さすが6年生!

4月9日【5年国語「対話」】教科書の『扉の詩』

5年生も国語の教科書の「扉の詩」で対話です。手元に教科書を置きながら、やっぱり難解な詩に挑んでいます。

詩は教科書のタイトルと同じ『銀河』です。内容を見てみましょう。

「あの遠い空にひとすじ 星たちが、ぶつかり合い、重なり合い、河のように光っている『銀河』。牛乳をこぼしたようにも見えるから、『乳の道』とも言うそうだ。どっちもいい名前だなあ。」

子どもたちの様子を見ていると宇宙とか牛乳とかの具体物から離れられないようでしたので、「メタファー」「隠喩」ということについて伝えています。それを踏まえてご覧ください。

なお、この授業は最後の方しか見ることができませんでしたので、全貌をご紹介することはできませんが、最後の一部分だけでもどうぞ。いい対話だったんだろうなと思えます。

「『ぶつかり合い、重なり合い』ってあるでしょう。これって『人が喧嘩したり、協力したり』ってことを表してるんじゃないの?」

おおっと!いきなり核心を突く発言です。

「そうだね。みんなで協力したら、銀河のように光るすごいものができるっていうことなんだよ」

「ああ。協力して仲良くなったり、ケンカして仲悪くなったりかあ」

「これさ、『友情』について表現してる詩なんじゃない?」

あー。なるほど。友情かあ。なるほど。

「『友情』もあるかもしれないね。でも僕は『人生』でもいいんじゃないかと思うんだ」

「『人生』の中で様々な人に出会って、仲良くなったりケンカ別れしたりか」

「『人の心』でもいいんじゃない?」

「そうだね。そうやって考えると、この詩は星のことを言ってるんだけど、人の集団や人生について表現しているのかもしれないね」

最後の方しか見れなくて残念!でもロキシー・ミュージックの『♪ピジャマラマ』って曲はエンディングだけでもものすごくかっこいいから、それだけでも名曲って言いきっちゃうもんね、私は。

この対話もラストだけでも十分いい対話って言えるのじゃないかなと思います。

4月8日【入学式】みんなみんな大変立派でした

新1年生を迎えての入学式。1年生のみんなはドキドキワクワクかな?ただひたすら楽しみなだけかな?2年生以上の子どもたちは嬉しそうです。だって、ずっと楽しみにしていたんだものね。

さて、1年生。立派ですねー。決して短くない時間ではありましたが、1年生は姿勢よく、ずーっと椅子に座ったままでいられたのです。

それだけではありません。演台から「みなさん、おめでとうございます」と話すと、ちゃんと話を聞いていて、いちいち、それも必ず「ありがとうございます!」と返してくれるんですよ。(だから話す方としては、1年生が「ありがとうございます」と返してくれることを考慮に入れて、あえて長めに間を取ったりもしています。入学式あるあるですね、ははははは)

さて、1年生を楽しみにしていた在校生の話。昨年度、ある学級で「今度新しい1年生が入学してくるよ」と担任が言ったとき、当時の1年教室では「やったー!」と歓声が上がりました。一方、別の学級で担任が話すと、高学年は「そうか!」と表情を引き締めたとかしなかったとか。しかし、いずれにしても楽しみにしていたことは間違いなさそうです。

新しい風が加わることで、築地小学校でどんな化学反応が起こるのか、ものすごく楽しみです。

1年生のみんな。明日からワクワクドキドキの毎日が始まるよ。上級生も先生方もみんな優しいよ(6年生の歓迎の言葉も堂々としていてとっても立派だったしね)

だから、明日から楽しみにして登校してきてね。

*ちなみに最後の方の数枚の写真は、入学式の準備を一生懸命してくれている6年生(など?)です。頼りになります。

*で、一番最後の写真は、入学式後に静かに教室で待っている1年生。1年生ですよ、彼ら!すごいねえ!

4月8日【2年学級活動p4c】対話の中で考える

授業開始2日目にして、もう2年生も主体的な対話(「探求の対話」「p4c」)によって、考えを深めちゃうのです。その意欲たるや、ホントすごい!子どもたちにも担任にもアッパレあげてください!「あっぱれ、あっぱれ!」

この学級も学級開きとしての位置づけです。

問いは「私たちはどんなクラスにする?」です。

では、対話の様子を見ていきましょう。

「やっぱり、『天才でかっこいいクラス』だよね」

「うん。『姿勢がよくて、天才でかっこいいクラス』」

2年生も発言意欲が大変旺盛な学級です。

それも、彼らは、ただ「言いたい、言いたい」だけではありません。

この2つの発言を見ただけでも、後者は前者の発言から明らかにインスパイアされて、対話によって考えを創っていることが分かります。

続けて見ていきましょう。

「僕は、何でもできる2年生がいいと思う」

子どもたちは、やっぱり頭よくなりたいし、何でもできるようになりたいのですね。

しかし、あまりに概念的で大雑把な発言が続いていたので、担任が深める発問で介入します。

「『何でも』って、どんなこと?」

これが深める第一歩となります。

子どもたちはこれに応えます。

「ええとね、先生の話をよく聞く」

「姿勢をよくする」

「私も〇〇さんと同じで『姿勢をよくする』です」

これも先程と同じように、前者の発言を受けて、自分の考えを創り、発言した例の一つと言えるでしょう。

ここで担任は別の視点から対話を進めようと試みます。

「ねえ、みんな。昨年度から今まで、できるようになったことってどんなこと?」

子どもたちはう~んと考えながら発言していきます。

考えながらもみんな笑顔です。自分の成長を振り返るって嬉しいことなんですね。

「縄跳びができるようになったよ」

「縄跳びなら僕は二重跳びができるようになった」

「大縄で200回跳べたよね」

「え、200回。すごい。そうだっけ?」

「う~ん。僕は100回ぐらいだったかな」

「8の字跳びができるようになったよ」

やはり、前者の発言を受けて、自分の発言をつくっていることが分かります。友達の発言をしっかり聴いているのですね。

別の観点、縄跳び以外からも、できるようになったことが出されます。

「僕ね、次の練習していたから、漢字やカタカナをたくさん書けるようになったよ」

「うん。私も漢字を書けるようになった」

「お友達と一緒に、勉強もできた」

「掃除ができるようになった」

「全校の前で話せるようになったよ」

「そういう人、多いんじゃない」

「私も話せるようになったよ」

「あの時は緊張したけどね」

と、ここでタイムアップ。20分間程度の時間でしたので、どんな学級にしたいかということについて深めることは必ずしもできたとは言えませんでしたが、友だちの意見を元に意見を作り、バンバンと出していたことから、強固なセーフティのもと対話をとおして考える力が構築されていることがよーく感じられました。

2年生、今年度もすごいp4cを連発させて、どんどん成長していく予感がプンプンします。強烈なほどに!

4月7日【新任式・始業式】初めまして

子どもたちが学校に帰ってきました!もう、君たち―。待ってたんだからー。また、しばらくの間、楽しい日々が続くと思うと大変うれしいです。

さて、新任式。新しく転入してきた職員を迎えます。素晴らしい先生方ばかりですよ。子どもたち、期待をもって学校に来てね。

その後は始業式。私が少し話した後、生活指導主任から安全な生活について話がありました。その中で、生活指導主任から一つの作戦の遂行が提案されました。その名も!

「名前+あいさつ」作戦!

おおおおおー!映画「スパイゲーム」の「ディナー作戦」、あるいは米軍の「ともだち作戦」に匹敵するような大作戦です。

築地小学校が素敵な挨拶で溢れるといいなあ。

4月7日【3年学級開き】どんなクラスにする?

新年度の始業式が終わった後の3時間目。3年教室では何の勉強しているのかなーと覗いてみると、なんと!もう「探求の対話」(あるいは「児童主体の対話」もしくは「p4c」)をやってるじゃありませんか!

当校の主要な教育活動2本柱のうちの1本は、「対話(p4c)」です。子どもたちも担任も、やる気ですなー!すごい!もう、たじたじ・・・ははははは。

さて、対話の問いは担任が設定した「みんな、この3年生。どんなクラスにしたい?」です。

では行ってみましょう。

「えーとね、いじめがゼロのクラス」

「みんなが優しいクラス」

「ケンカがないクラス」

おおー。みんななんやかんや言ってもやっぱりこういうことを大事にしたいのよね。まだまだ発言は続きますよー。

「笑顔がいっぱいのクラス」

「みんなが挨拶できるクラス」

「元気なクラス」

「ぼくたちは人から様々なことをしてもらうことがあるけれど、そう時に一回一回ありがとうって言えるっていうか。みんなが感謝できるクラス」

こういう問いだと子どもたちの「こうありたい」「こうなりたい」っていうのがどんどん出されますね。今まで大人や友だちから言われたであろう「こうしたらいいんだよ」とか、生活経験の中で感じた「こうしたら、あるいはこうしてもらったら嬉しいな」という、彼らが大切にしたい道徳的価値がどんどん出されていきます。

どんどん出てきますねー。昨年度に引き続き、彼らは発言意欲が非常に旺盛です。

ここから道徳的な価値から少しずつ離れていって、より実践的な姿として語られていきます。

「p4cとかで、全員が手を挙げるクラス」

「あと、教え合うクラス」

「相手を見て話を聞けるクラス」

「ああ、そういうのって優しさだよね」

「相手に自信を与えることにもなるよ」

「大きな声で発言できるクラス」

「相手の目を見て言えるともっといいね」

「相手にとって聞き取りやすい声でね」

上記のように対話は彼らにとって、大変身近な学習方法なのですね。

「授業でさ、分からない時とかに教え合えるクラスがいいな」

「そう、助け合って学ぶ」

「分からない時にね」

「あと、先生の話を聞くときにはいい姿勢で聞く」

「人が一生懸命考えているときには、自分も静かに勉強した方がいいよね」

授業において「教え合い」という言葉が盛んに使われていました。これが「学び合い」ってなるともっといいクラスになるよ!

さて、ここで担任がようやく介入です。深めますよー!

「さっき、静かに聞くっていう意見があったけど、静かにするとどんないいことがあるの?」

子どもたちが自分たちの発言を自ら価値づけることを促そうという狙いなのでしょう。

「静かに聞くってことは発言している人に優しくするってことだと思う」

「周囲が静かだと集中しやすくなるよね」

さらに担任が問い掛けます。

(ここには紹介していませんが)「さっき挨拶がいいクラス」っていう意見がたくさん出ていたよね。挨拶するとどんな気持ちになる?」

「うん。特に自分から挨拶するといい気持ちになるよ」

「挨拶すると相手もいい気持ちになると思うよ」

「そうそう。挨拶されると何か『特別に思ってもらえてる』ような気がする」

おおおおおー!こ、これは、す、すごい発言です。びっくり!

世の中って、一人一人が特別なんですよね。それが、一つの3年生っていうクラスに集まっている。いわば多様性がある集団なのです。でもそういうことを普段意識している3年生って少ないのじゃないかしら。それが、挨拶によって、「あなたは特別なのよ」って言われてるとしたら、ものすごく自己肯定感が上がって、そしてセーフティ(心理的安全性)も強固になるのじゃないでしょうか。素晴らしい発言だと思います。私、ちょっと泣いた。うふふ。

担任が最後の問い掛けをします。

「ねえ、みんな。みんなが発言したようなクラスになったら、とってもいいよね。みんなの発言を基にして、合言葉を作れないかしら?」

子どもたちは考え考えして、発言します。

「みんな元気で挨拶する3年生」「全部ができる3年生」「みんなが助け合うにこにこ3年生」「笑顔がいっぱい3年生」「失敗しても何回でもやり直しができる、笑顔いっぱい3年生」・・・

私も失敗ばかり。その度に自己嫌悪。でもね、君たちが言うように何回でもやり直しが許されるような学級だったら、私は人にも優しくできるようになると思うな。

以上、なんとこれが3年生の学級開きの対話です。

子どもたちはこの一年間、どんな学びを紡いでいくのでしょうか。

この対話の調子だと、大いに期待できそうですね!

4月4日【職員研修】児童主体の対話について

子どもたちが翌週から登校してくる前に、春休みの最後の研修として「児童主体の対話」について、職員で学ぶ機会を設けました。

対話で使用するコミュニティ・ボールを子どもと一緒に作る方法を実践的に学んだり、実際に国語の教材で対話をしたりと楽しみながらの研修となりました。

築地小学校は今年度も対話を学校経営の中核の一つに据え、子どもたちの豊かな成長に向け邁進いたします。ご支援よろしくお願いいたします。

4月3日【PTA】三役会

築地小学校PTA三役会が行われました。今回の議題は、まもなく開催されるPTA運営委員会及びPTA総会での提案事項の検討です。

役員の皆様は大変お忙しい中にも関わらず、お出でくださり、和やかな雰囲気の中活発な意見交換がなされました。本当にありがたいことだと思います。

子どもたちの健やかな成長のために、こうやって保護者の代表の方々が心を配り、力を尽くしてくださっているのだなあと心からの敬意を表するとともに感謝したいと思います。

会議後の雑談もまた楽し。

4月3日 アレルギー対応研修

アレルギーはある日突然発症することがあります。

「このお子さんはアレルギーはないはず」と思い込むことなかれ。今まではそんなことはなかったとしても、しっかり準備しておくことが大切です。

当校では、給食のメニューを見て、メニューにアレルゲンが含まれているならば何かしらの対応をとるのはもちろんですが、思いもよらない緊急事態にも常に備えています。

この日、アレルギー対応研修を行い、もしものときに円滑に対応できるよう、職員で動き方等を確認しました。このような研修を毎年行っているんですよ。

子どもたちが事故なく、健やかに成長できるよう、学校全体で気を配っています。

4月2日 会議 会議 会議!

子どもたちが登校する4月7日までに、準備しておくことは山ほどあります。

この日も会議、会議、会議の一日。

こうして子どもたちの教育活動がより良いものになるように、みんなで構想を練っているのです。

4月1日 新任職員も一緒になって

新年度の異動で、新任職員がやって来ました。みなさん素晴らしい方ばかりで、子どもたちもきっと喜ぶだろうなあ。着任早々ですが、既に会議や教材選定などフルスロットルで働いてくれています。

2枚目の難しい顔して頭突き合わせて会議している写真。実はこれ、「写真撮るから、難しい顔してくださーい」ってお願いしたのです。ははははは。ノリのいい素敵な先生方です。

新旧職員一同、子どもたちの健やかな成長のために全力を尽くす所存です。ご理解、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

4月1日 ボロニアのつぼみが

地域の井上園芸様からいただいたオーストラリアの鉢花「ボロニア」。珍しい花で、日本ではここでしか栽培されていないのだとか。

小さな玉がたくさんついている面白くてかわいらしい花です。卒業式では来賓控室において、お客様を楽しませていました。

卒業式後、そのまま来賓控室に置いておいたところ、見たら小さな花が咲いていました。玉だと思っていたものはつぼみだったのですね。咲いた花は可憐で、これまたかわいらしい。

子どもたちを彷彿とさせるようです。今年度、かわいい子どもたちも、素敵な花を咲かせることでしょうね。

3月31日 一年間ありがとうございました!

今年度一年間、築地小学校の教育活動へのご理解とご協力をいただきましたことに深く感謝申し上げます。

次年度も(翌日からですが。ははははは)学校職員一同、子どもたちの健やかな成長のために、全力を尽くします!

(ホームページ更新も全力を尽くします!)

よろしくお願いいたします!

*写真:グラウンドを囲む松林

3月31日【蔵出し】1年

6年生から1年生まで順に掲載してきた写真の蔵出しは今回が最終回です。どうぞご覧ください。

3月28日【蔵出し】2年生

さあ、蔵出しもいよいよ佳境。2年生です!

3月28日【蔵出し】3年生

蔵出しは後半戦。では行ってみましょう!

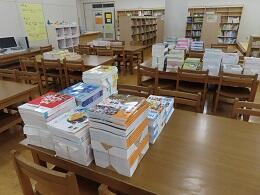

3月27日 教科書搬入

3月26日。年度始めを前に、学校に教科書が搬入されました。業者の方々が協力してやってくださっています。

図書室に学年ごとに手際よく並べられていく教科書。机の上に積み上げられた教科書は光り輝いています。

子どもたちは新年度この教科書にどんな学びを刻んでいくのでしょうか。

楽しみです。

3月26日【蔵出し】4年生

春休みも写真の蔵出し、やりますか!?はい、やりましょう!

ということで、蔵出し第3弾は4年生。ご覧ください。

3月26日【蔵出し】5年生

写真の蔵出し第2弾!今回は5年生。どうぞー!

3月26日【蔵出し】6年生

長期休業中恒例の蔵出し!

今回は6年生からです。では行ってみよう!

3月25日 離任式

今年度末で転退職する教職員を送る離任式が行われました。

名残惜しそうな子どもたちと離任する教職員。

子どもたちからお別れの言葉と花束が贈られました。

離任される先生方に、私からも一言。

何事にも果敢にチャレンジする志の高さに敬意を表するとともに、子どもたちの成長に大きく資してくださった皆さんに心から感謝いたします。おかげをもちまして、築地小学校の教育活動をしっかりと行うことができました。ありがとうございました!

3月24日 卒業式

第23回卒業証書授与式が厳かな雰囲気の中挙行されました。

いやー、ついに来ちゃったな―、この日が。素敵な子どもたちだったから、別れがつらくて、つらくて。卒業式での顔つきも凛々しいんだもんなあ。私、校長式辞で泣かないようにするのに必死だったもの。まあ、涙ぐんで、声詰まらせちゃったり、裏返っちゃったりしましたけどね。はは。

でも、おめでとうなんだよね。

6年間で大きく成長した彼ら。廊下に掲示されていた1年生から6年生までそれぞれの学年のときに撮影した集合写真。1年生時の写真は誰が誰だか分からないくらい、彼らは大人になりました。特筆すべき彼らのp4cの素晴らしさについては、式辞でたっぷり話しましたから、もういいでしょう。

これからの彼らの人生に幸多からんことを願うばかりです。君たちの健闘を祈ります!

もう一度。

卒業おめでとう!

3月21日 家庭学習の作文を少し紹介します

ある日の、あるお子さんの家庭学習は作文でした。その一節を紹介します。

*個人が特定されないよう、一部伏せてあります。ご容赦ください。

「この〇年間を振り返ってみると、私にはたくさんのことがありました。その中でも大きな存在となったのがp4cです。私はもともと人見知りで、人としゃべるのがあまり好きではなかったのです。でも、このp4cをしたとたん、世界が変わったのかと思えるくらい自分の意見を言えるようになっていました。p4cの中でも特に嬉しかったのは、自分の意見を言った後、校長先生が「おっ!!」や「すばらしいね~!」など、担任の先生だったら「お~!」といったリアクションをしてもらえた時です。すごく嬉しかったです。(以下省略)」

当校で進めているp4cが子どもたちが大きく成長する要因のひとつになっているとすれば、とても嬉しく思います。

↑ 「大盛焼きそば!」ではなく、p4cで使うコミュニティ・ボールです。

3月21日【5・6年】卒業式準備

翌週の月曜日に行われる卒業式の準備が行われました。やってくれたのは4・5年生。今まではこの手の準備は5・6年生がやってくれていましたが、今回は6年生が主賓なので、4・5年生にバトンタッチです。

みんな一生懸命働いてくれたおかげで、大変スムーズに準備作業は行われました。みんな、どうもありがとう。頼もしいなあ。

全ての準備の様子を紹介したかったのですが、写真を撮れませんでした。すみません。

3月21日 3学期終業式の意見発表、そして通知表渡し

この日、3学期の終業式が行われました。各学年の代表児童が一人ずつ今学期の「振り返り」と新年度の抱負を発表します。発表内容もさることながら、発表態度が大きな声で堂々としていて、今学期の充実ぶりが伺い知れました。一人一人が大変立派でした。

さらに、生活指導担当教員が春休みの安全な過ごし方について話をしました。子どもたちにとっては何回も聞いていることなのかもしれませんが、意識しすぎるってことはありません。危険がないように、安全に留意して、楽しい春休みを過ごしてもらいたいと思います。

そうそう。私も校長講話として「<築地小が理想とする教育像>子どもがつくる学び 子どもがつくる学校」と「<当校の教育活動の2本柱>①p4c(対話)、②地域連携」の観点から私が見た子どもたちの様子について話しました。それ以外でも、年度当初に比べて一人一人がいかに大きく成長したかについてもお話ししました。子どもたちはよーく聞いてくれていました。みんな、ありがとう!

その後は、各教室で、お待ちかね通知表渡し!担任から通知表の内容について説明を受けているときの子どもたちはみんなにんまり。よかったんでしょうね。あるお子さんなんて、担任から通知表をもらった後、満面の笑みでスキップしながら席に戻ってましたもんね。ははははは。よかったね。君たちの頑張りの記録です。大切にしてくださいね。

おっ。見ーちゃった、見ーちゃった。欠席の子の配付物を、さりげなくまとめて袋に入れてあげているあなた!嬉しいなあ。なんて素敵な心遣いなんでしょう!ホント素晴らしいよ!

3月19日【5年総合】米粉ベーグル販売③

3月18日の夕方、再び築地小学校米粉ベーグル店の開店です。

5年生は総合的な学習の時間の一環で、地域の「米粉パンと抹茶のお店 Yine(イネ)」さんとコラボして、米粉ベーグルを創作、販売しています。この日が3回目。

売れ行き上々。販売補助をする5年生たちも嬉しそうです。

Yineさんとお客さんたちのお陰で、いい勉強させてもらったね。よかったね。

客足が一時途絶えたところで、シャッターチャンス到来!はいチーズ、パチリ。

3月19日【6年学級活動p4c】アビーロードのような

卒業前に子どもたちに是非読み聞かせを受けてもらいたい本『はせがわくん きらいや』(長谷川集平 作 復刊ドットコム)。

乳児の頃、森永乳業のヒ素入りミルクを飲んでしまった長谷川くんは体が弱く、体力がありません。そんな長谷川くんがどうしてそんな体になってしまったのか理解できない主人公たちは、それでも長谷川君と一緒に遊びます。長谷川くんの求めに応じて山登りに一緒に行くのですが、長谷川くんはすぐにへたばってしまい、仲間で交代でおんぶしながら下山するなど大変な思いをします。歯はガタガタだし、野球をやればへたくそだし、鉄棒からは落ちるし・・・。万事こんな感じなのです。ラストシーンでは泣いている長谷川くんを自転車の後ろに乗せながら、主人公はこう言うのです。「はせがわくんなんか きらいや。大だいだいだい だあいきらい」。

永らく絶版になっていましたが、読者の熱烈な要望を受け復刊されたこの絵本。私たちの建前なんてすべて吹っ飛ばすくらい強烈で、ものすごいパワーのある本です。

昨日6年生たちに、「小学校でのp4cはこれでおしまい」と宣言したのですが、読み聞かせをしているうちにp4cしたくなっちゃいまして・・・。で、またやっちゃうんだなあ、これが。

子どもたちに「昨日で最後って言ったんだけど、これでもう一回p4cしてもいい?」と訊くと、みんな「いいですよ」と返してくれました。ありがとう!なんて素敵な子どもたち!

子どもたちから出された問いは、「主人公(長谷川くんの友だち)は本当に長谷川くんが嫌いなのか?」です。おおおおおー!これもまた強烈ですねえ。さすが―!君たち、育っとるねー!

では、対話行ってみよう!

「私がこの問い出したんだけど、本当に嫌いだとはちょっと思えないんだよね。一緒に山登りしているし、トンボを捕ってあげたりもしているし、一緒に遊んでもいる。『大嫌い』って言ってるけど、本当なのかなって思う」

「ああ。そうだね。『嫌い』って言ってるのは、好きの裏返しっていうか」

「みんなに訊きたいんだけど、逆に長谷川くんは友だちのことどう思ってると思う?」

おおっと。これは対話の視点の転換ですね。友達関係を見るときには双方の思いを考慮する必要があると思っての新たな問いの提出なのでしょう。対話の全体像を見据えています。素晴らしい!

「山登りするときに、ぼくも入れてよって言ってる」

「うん。体が弱いんだけど、仲間に入りたかったんじゃない?」

「長谷川くんも仲良くしたかったんだ」

「う~ん。親友とかって言うよりも、一緒に遊んでくれる遊び相手がいればいいって感じなんじゃないかな」

「そうかも。友だちがほしいってっていうより、一緒に遊ぶ相手が欲しかっただけかも」

「長谷川くんは主人公のことを嫌いじゃない」

「『嫌いじゃない』かあ。ここまで自分のことを思ってくれている主人公なんだよ」

「お互いに嫌いだったら遊ばないよね」

「ただ、もっと仲良くしたいって気持ちは双方にあるかも」

「長谷川くんにとっては、そばにいてくれる友だちがいて嬉しいんだと思う」

「本当はお互いに仲良くしたいんだと思う」

「そうだね。でも、長谷川くんが好きなことあんまりなさそうだから、互いに好きなことが合えば、もっと仲良くできるのかも」

次の発言が対話を新たな局面に誘い込みます。対話がどんどん深まっていくきっかけになりうる発言です。で、実際にそうなっていくのです。すごいすごい!

「主人公はこの絵本では『わからない』ってばかり言っている。長谷川くんの体が弱いのに対して『どうしてそうなってるのか分からへん』って言ってるし、長谷川くんのお母さんがヒ素ミルク事件について説明しても『おばちゃんの言うこと、よう分からんわ。なんでそんなミルク飲ませたんや』って言ってる」

「それでも主人公は長谷川くんの面倒を見てやってるんだよね」

「長谷川くんも、なりたくてこういう体になったわけじゃない。だから、そういうことも分かればもっと変わるかも」

「長谷川くんは主人公のことを好きでも嫌いでもない」

「もっと長谷川くんのことを理解したら」

「うん。いいかもね」

「長谷川くんも理解したらいい。お互いに理解する」

ここで私が介入。時間的にまとめっぽくなっちゃって、反省しています。なんて言ったかというと

「友だちになるって互いを理解することが重要なのかもね。人を愛することも相手のことを理解することなんだと思うよ。忌野清志郎のラブソング(名曲!)に♪『君が僕を知ってる』っていうのがあるんだ。私の好きな曲」

以上、長い時間ではありませんでしたが、内容の濃い対話となりました。明確な対話の深まりに感動!感激!

ビートルズで言えば、最高傑作『サージェント・ぺパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』を出した後に、これまた素晴らしいラストアルバム『アビー・ロード』をリリースしたようなp4cという感じかしら。もう6年生のp4cの素晴らしさは安定しています。

中学校に行っても、互いのことをよく理解し合って、素敵な仲間たちと、充実した生活を送ってほしいと思います。うん。君たちならできるよ!

3月18日【6年学級活動p4c】最後のp4c(多分)

6年生は多分最後のp4c。問いは私が設定しました。

「学校はなぜあるのか?」です。

小学校卒業と中学校入学を間近に控えたこの時期に、この問いで仲間とともに対話してもらいたかったのです。そこに私も交えてほしかったのです。

で、実際に対話してみると、次々に提示される観点は多岐に及び、子どもたち一人一人が頭がよじれるほど考えに考えた対話となりました。

観点と若干の発言を紹介します。

<学校は何のためにあるのか?>

・社会でお金を稼ぐため

・常識を得て、社会を知るため

・自分で自分の道、やりたいことを選ぶ力をつけるため

・自分の可能性を広げるため

・コミュニケーション能力をつけるため

・人生を楽しむため

<学校教育法上の「教育の目的」から>

・国のために教育は行われてるの?

・一人一人のために教育は行われているの?

*戦争中は「お国のため」に戦地に向かう人、銃後を守った人が多かった。

<「国」とは何か?>

・領土

・今この場所

・国民、家族

・お世話になっている人

・日本

・人々をまとめてくれる人

・多様性のある社会

・国なんていらないよ。すべての国をみんなくっつければいい。

・でも思想の違いとかを超えて一つになるのって難しいかも。

・全部が一つになったら、紛争とかが起きちゃうんじゃない?何でもありになっちゃって。

・国は未来なんだ。国民の未来は国にかかっている。

<OECDが規定する教育の目的から>

・教育の目的は「個人のウェルビーイングと社会のウェルビーイングの2つを実現することである」とされている。

<教育と社会>

・義務教育を受けるということは、社会へのパスポートを得るということ。

・教育は社会を知ること。自分自身を知ること。

<じゃあ、あなたって何?>

この難問に、子どもたちはじっくりじっくり自分を見つめ、一人一人が丁寧に語っていきました。

彼らの対話をまとめるなんてとてもできません。

最後にふさわしい、複雑で混沌としていて、時に深く、だからこそ一人一人に得るものがあるp4cとなりました。

ふー。お疲れ様。もうお腹いっぱい。とっても楽しかったです。

私が考えた振り返りの設問3つは、

①よーく考えた人?

②友だちの考えをよーく聴いた人?

③中学校に行っても、p4cで学んだことを覚えていてくれる人?

それぞれに全員が肯定の挙手をしていました。

今更なんだけど、君たちがp4cで学んだことって何だった?

年度当初は積極的に発言できなかった子たちも、進んで発言できるようになったし。発言内容も素晴らしい内容のものが多くなったね。君たち、大きく成長したね。しみじみ・・・お見事!

3月17日 卒業式練習

3月14日に全校で卒業指揮練習を行いました。卒業性の門出を祝うべく、みんな緊張感をもって練習に臨んでいました。

また、これとは別に6年生だけで練習も積んでいます。

いい卒業式になりそうです。

3月17日【3年図工】絵画作品持ち帰りバッグ

3年生は絵画作品を持ち帰る不織布の袋に絵を描いていました。これで、世界で一つだけの特性バッグの出来上がりです。

各ご家庭におかれましては、絵画作品とともにこのバッグも子どもたちの作品として愛でていただけたら嬉しいです。

3月17日【2年国語・学級活動】3年生になったら

2年教室を覗くと、子どもたちは作文用紙に向かっています。その表情はどこか柔和で楽し気です。

何を書いているのかしらん?と、手元をのぞき込むと、作文タイトルは「3年生になったら」でした。

1か月後にはもう3年生だものね、君たちは。

来年度の自分の姿に思いをはせ、作文していたというわけです。

みんな、3年生になったら何をしたいのかな。どうなりたいのかな。

自分の将来に夢や目標を持つことって、キャリア教育の面からもとっても大切なことなのですよね。

3月14日【子どもがつくる学校】パフォーマンス大会②

第2回パフォーマンス大会が開催されました。今回も主催は情報委員会。感覚としては、第1回目よりも観客が多く、もっともっと盛り上がったような。演者も観衆も超ノリノリでした。1枚目の写真をご覧ください。これ、開演前ですよ、開演前。ライブ会場さながらですね。

演目を紹介します。

①ダンス「神のまにまに」(れるりり)6年女子2人

②バレエダンス「コッペリア第3幕 道化」(音楽 レオ・ドリーブ)3年女子2人

③ヒップホップダンス「即興」5年男子1人

④歌「Hight Land」(BAD HOP)6年男子2人

⑤ダンス「ビターバカンス」(Mrs. GREEN APPLE)2年生大勢

最後は⑤を会場の全員で踊ってフィナーレ。はー、楽しかったぁ。

演者の子どもたち、観客の子どもたち、企画運営の子どもたち、みんなありがとう!

私も披露しようとしたんだけど、またもや時間切れでNGとなりました。とほほ。

3月14日【4年学級活動p4c】一年間を振り返って

この日、4年生は一年間を振り返ってのp4cを実施しました。

ともするとp4cでの発言量が少なくなりがちな4年生。

そんな彼らはどんなp4cを行ったのでしょうか。どきどき。

では、早速見ていきましょう。

まずは担任からのこんな問い掛けで始まりました。

「4年生の学級目標は『にこにこ4年生♡』だったけど、一年間を振り返ってどうだった?」

ということで、問いは「今、4年生はどんなクラスか。みんなはこのクラスのことをどう思っているか?」です。

「私は発言が多いクラスだと思います」えっ!?そうなの?

「教室が地球に優しいクラス」ははははは。その心は?って訊きたいなあ。

「誰かが困っていたら、誰かが助けるクラス」

「みんなが協力するクラスだと思う」

「うん。協力し合うのが得意なクラスだよね」

「誰に対しても優しくて、ふわふわ言葉をよく使うクラス」

「ふわふわ言葉を掛けられるとやる気が出る」

「挨拶ができるクラスでもある」

「さっき発言があったけど、いろいろなことにみんなが協力できるクラスだと思う」

「誰にでも優しくできるクラス。あと笑顔が多いよ」

「ふわふわ言葉とニコニコ笑顔が多いクラスだね」

「いつも明るくて楽しいクラス」

「何て言っていいかよく分からないけど、いいクラスだと思う」

「先生の話をよく聴くしね」

「おもしろい人が多い」

「そうだね。ニコニコが多いのと同じ」

「ニコニコが多くて、助け合う優しいクラス」

「うん。やっぱりニコニコは多いな」

「笑顔が溢れているクラスってことだね」

「発言が多いクラス」

↑なんとこの発言は2回目ですね。君たち変わったねえ。成長したよ、ものすごく。

私も発言。「君たちが1学期にp4cやった時は発言はすごく少なかったよね。それでもみんな優しくてけじめがあったから当時は100点だった。でも今は2万5千点くらいだよ!」

一同、ははははは。(「なんじゃそりゃ」って感じなのでしょう。)

担任が問い掛けます。

「最初はさ、いじめのないクラスを目指そうってこともあったよね。いじめってどんなこと?」

「人のものを隠したりすることがいじめ」

「人のものを勝手に盗むのもだめ」

「相手が嫌だなって思うことがすべていじめなんだよ」

「悪口、陰口。人のことを悪く言うのはいじめだよね」

「犯罪!」

一同、「ははははは。そうだよねえ」

「人の机を投げて、『お前の席は無いっ!」って言うの」

一同、「ははははは」。過激だねえ。ふふふふふ。

「がんばっている人を笑ったり、からかったりするのもいじめ」

「暴力はだめ」

「トイレでその場にいない人の悪口を言ったりして笑う」

「その人の靴をゴミ箱に捨てる」

「暴力とか悪口とかダメだよね」

「さっきも発言があったけど、相手の嫌がることは全部いじめ」

「靴に画びょうを入れる」

「相手の髪の毛を髭剃りで切るのもダメ」

一同、「ははははは。そりゃあそうだ」

ここで、担任は対話を深めます。

「みんなは悪口はいじめなんだって考えているね。じゃあ、相手のいないところで、相手に聞こえないように悪口を言うのはいじめ?」

「う~ん。いじめになると思う。もし、相手が悪口を言われてることに気付いたら、嫌な気持ちになるでしょう」

「そうだよね。陰で言ったとしても、悪口は悪口だからダメ」

「うん。相手が気付いていたら当然だけど、気付いていないとしてもダメだよね」

「もし知ったら嫌な気持ちになるのは、いじめ。言っているときには相手は知らないとしても、ダメなことだと思う」

「悪口とか、いじめって相手の心を深く傷つける。その傷はずっと残るもの。言った方も後悔すると思うな」

「そうだよね。陰口とは言え、やっぱり悪口はダメなんだよ」

「相手が気付いていても、気付いていなくても」

「言った方が後悔する」

「相手が知らなくても」

「悪口を言うと取返しがつかない」

「どうして?」

「だって、相手の心に傷を負わせることになるから」

「相手に分からないように、グループの中だけでも悪口はダメだよ」

子どもたちの実践力を強めるために、担任はさらに問います。

「じゃあさ、みんな、友だちが困っていることがあったらどうする?」

「自分でダメだよとは言えないかもしれないけれど、親に相談する」

「ねえ、特別な箱を作って、相手に直してほしいことや嫌なところはその箱にこっそり入れるの。そうしたらストレス解消になる。いじめになる前に予防することができると思うよ」

最後に担任が語ります。が、ここでは省略し、要点のみご紹介します。

「相手に嫌なところがあっても、悪口を言ってストレス解消するんじゃなくて、誰かに相談してほしい」

いやー、驚きました、彼らの成長ぶりに。発言意欲と発言内容、そして思考力が素晴らしい。いやー、まいりました。

一年間で子どもってこれほど変わるのですね。ものすごい成長ぶりです。学級に強固なセーフティが構築されていたのです。

私、涙が出そうになりました。p4cの振り返りが終わり、担任が対話の終了を宣言した時点で、私は彼らの対話に大拍手👏!

子どもたちも手応えを感じたのか、一緒に拍手してくれました。

とにかく、挙手が止まず、発言が次か次へと続くものですから、私が介入する隙がないのです。

築地小学校は、他の学年も含めてp4c王国への道をまっしぐらです。

3月14日 ありがとうございます、技能員さんたち!

数年前からグラウンド脇の駐車場の排水がうまくいかなくなっていました。大雨が降ると水浸しです。

調べてもらうと、浸透式の排水溝が詰まっているとのこと。

そうしたら、当校の技能員さんのほか、市内の学校の技能員さん、さらには教育委員会から担当係の方もお出でくださり、汗水たらして大清掃をしてくださいました。本当にありがたいことです。

搔き出した泥はものすごい量。こんなのの2倍以上です。

協力して清掃してくださった方々に心からのお礼を申し上げます。

また、駐車場の端の雪山も崩してくださり、一気に雪解けが進みました。

こうして学校教育は様々な方々の献身的にお力添えで成り立っているのですね。

3月13日【3年外国語活動】英語の絵本の制作

ぶらっと3年教室に入ると、「あ、校長先生、ほら、見て見て―」とあるお子さんが近寄ってきました。手には何やら手作りの英語の本。見せてもらうとなかなか素晴らしい出来栄えです。感激してじっくり見ていると、そんな私を嬉しそうに見ています。

「おおー!すごいねえ。あなたが作ったの?」と訊くと、「はい、そうです。みんながこういうの作ったんだよ」と自分ばかりではなく、友だちのすばらしさもアピール。

英語の絵本の出来栄えももちろん素晴らしいけれど、あなたのその心持ちがホントに素晴らしいと思うよ。

3月13日【子どもがつくる学校】6年生と遊ぼう(5年生)

6年生が企画運営しているこのイベント。シリーズ最終回は6年生と5年生が遊びます。

皆さん、覚えておいででしょうか。以前の記事では、5年生には「リーダーとしての心構え」として6年生が訓示を垂れることになっていたのです。おおおー!と個人的には盛り上がりましたが、結局この日は「私は誰でしょう?」ゲームになりました。そうなのね。

全員が背中に動物のイラストを貼り、ヒントを出し合いながら自分の背中に貼られている動物を当てるというルールです。これが楽しかった!まあ、ヒントを元に答えを考えるのも楽しいのですが、ヒントは相手がすぐに分かっちゃうようなのはダメで、「分かるかなぁ分かんねぇだろうなぁ」というギリギリのところを攻めるヒントを出すのが楽しかったです、私は。

*「分かるかなぁ分かんねぇだろうなぁ」っていう往年のギャグ。お分かりになりますか?あ、そうです!Vサインを出しながらイェーイの松鶴家千とせです。ははははは。分かるかなぁ。

で、ゲーム終了後、これでおしまいかと思いきや。やっぱり6年生。ぶち込んできましたねえ、訓示。6年生の代表がスピーチをしながら画用紙に書いた言葉を示すと、見ていた教員からは「おおー!」って声が上がりました。5年生は神妙な顔つきで聞いていました。なんて書いてあったかは最後の写真をご覧ください。

名実ともに学校のリーダーだった6年生。あとは5年生がしっかりと引き継いでくれるでしょう。