学校ブログ

5月29日【5年学級活動p4c】エピソードで運動会を振り返る

シリーズ「エピソードから運動会を振り返る」。最終回は、出ました、5年生!

彼らは仲間との対話をとおして、運動会をどう総括するのでしょうか!?

では早速見ていきましょうと言いたいところですが、さすが5年生、発言数が多くて、私とても議事録をつけていることができませんでした。いつもすみません。

ここ最近の恒例「概略でお伝えします」!

問いは4・6年生と同じく「運動会で私はどんな心を獲得したのか?」です。

「私はのどが痛くなるまで応援しました。のどが枯れるまで」

「ぼくも友だちを一生懸命応援しました」

「私も応援しました。逆に応援されもしました」

「応援されたからがんばれたと思います」

「私はがんばって応援している人を見て、私もがんばって応援しようって思いました」

「がんばって、2冠獲れて嬉しかったです」

「私も。最高な気分でした」

「ぼくも苦しかったけれど、楽しかったです」

教師「苦しかったけど楽しかった?苦しかったと楽しかったって相反する感情じゃない?同時に感じることができたのはどうして?」

「そうですね。苦しかったけれど、がんばって、で結果がついてきたからだと思います」

「ぼくもそうです。あと、みんなで協力して勝ち取ったからかな」

「ぼくは白組で、2冠とも獲られちゃって悔しかったです」

「うん。赤組にはない悔しさがあった」

教師「白組の人に訊きたい。君たちは負けちゃった。ものすごく悔しかったと思う。だから『運動会は悔しかった、おしまい。』ですか?」

「いいえ、そうではありません」

「ぼくも、そうは思いません。悔しかったけれど、なんかよかった。がんばったから」

「そう。負けたからよくなかったのではなくて、負けても力を出し切れたからよかったと思える」

「全力をね」

「一生懸命やったし。勝っても負けても、悔いはない」

「赤組も白組もお互いに一生懸命やった。全力を出し切ったから、よかったと思う」

「うちの組は、運動会の終盤に相手にリードされてて、みんながあきらめムードだったんだけど、応援団長だけは『まだ勝てる!』って言い続けてた。すごいと思う。だから私もがんばろうって」

「最後まであきらめないってことだよね」

「ぼくたちの組はリードしてたから、楽勝ムードが漂ってたのかも。油断しちゃったのかな」

「運動会を終えて、来年こそはって思ってる」

「そうだね」

だいたいこんな感じだったでしょうか。

実際の対話はこんなにすっきりとしたものではなく、多様な価値観が提示され、複雑で、行ったり来たりを繰り返していました。

でも、それでいいのです!

人の頭の中は複雑で、それを表したようなものがp4cなのですから。

途中である快活な女の子が挙手しました。ところが、コミュニティ・ボールが回ってきても、思いがありすぎるのか、言いよどむ場面がありました。

それでも、周囲の子たちは、その女の子をじっと見つめ、彼女の発言をじっと待っています。じっと待っているのです。

何というセーフティ!何と素敵な雰囲気なのでしょう。

彼女もそんなセーフティ溢れるこの空間の中で、しっかりと自分の意見を表明しきったのです。

素晴らしい発言でした!

5年生の今現在が提示され、仲間と対話する中で新たな気付きが生まれたこの時間。

これぞp4cと言える対話でした。お見事!5年生のみんな、運動会もよかったけれど、この振り返りp4cもとってもよかったよ!

ちなみに最後の写真。これ多分「またp4cやりたい人ー?」という質問で手を挙げているところだったと思います。子どもたちは、仲間と対話することをとっても楽しんでいるのですね。ほかの学年でもそうなんですよ。

5月28日 胎内市教育委員会訪問

この日、胎内市教育委員会の訪問を受けました。

全学級の授業もご覧いただきました。

教育委員会の皆様からは「全体として、子どもたちが集中して学んでいましたね。子どもたちと教師との信頼関係があって、とてもいいと思います」とお褒めの言葉をいただきました。

全校のみんな、よかったね。君たちの学ぶ姿は素晴らしい。これからもしっかり勉強していこうね。

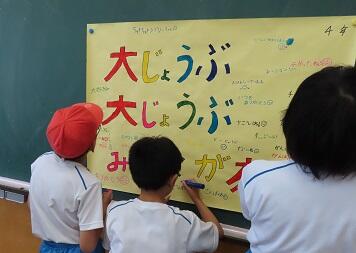

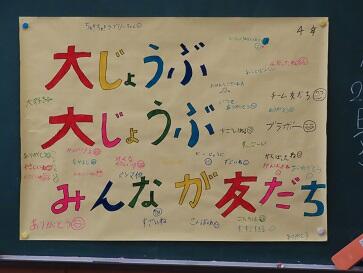

5月28日【4年学級活動】セーフティ溢れる いじめ標語

4年生がいじめ(見逃し)ゼロに関する標語を書いていました。

それは「大じょうぶ 大じょうぶ みんなが友だち」。とっても素敵な標語(合言葉)ですね💛

子どもたちはこの周りに友だちを勇気づける言葉、自分が勇気を持てる言葉を書き足していました。

「よかったね😊」「いつもありがとう😊」「チーム友だち😊」「すごいね😊」「ブラボー😊」「やさしいね😊」「ガンバッテネ😊」「みんななかよし😊」「みんなやさしい!😊」「かわいいね😊」「ドンマイ😊」「おめでとう😊」「おはようございます😊」などなど。

子どもたちは自分が言われて嬉しかった言葉を思い起こしながら、これらの言葉を考えたのでしょうね。

いじめに関する標語の掲示物をただ漠然と作るのではなく、この標語の視点から改めて人間関係を振り返ったこの活動。作っていくうちに、自分がどうあっても自分は仲間に理解され、ともに生活していけるという安心感。そして自己肯定感に繋がることでしょう。このような積み重ねがセーフティが溢れる学級風土を作り上げるのだと思います。

それにしても彼らが書いたこれらの文字。どの言葉の最後にも、にこにこマークが付けられているんですよ。とってもいい雰囲気ですよね。

5月27日【1年生活科】毎朝の愉しみ

1年生が登校して真っ先に向かう場所。そうです、それは一人一人が栽培しているアサガオの鉢のところです。ランドセル背負ったままの子もいますね。気になるんだろうなあ。親御さんも見に来てくれています。

この日、水遣りをしていた子どもたちが「ああー!芽が出てるー!やったー!」「私のアサガオも芽が出てる。ええと『1,2,3,4』、4つも芽が出てるー!」と口々につぶやいて・・・というより叫んでいます。嬉しいんだろうなあ。

ところがあるお子さんが一人私のところに来て、「校長先生、私のアサガオ、まだ芽を出していないんです」としょんぼり顔。

「ふーん、そうなの・・・」とそのお子さんのアサガオのところに行ってみると、ああっ!重い土を押しのけながら、まさに芽を出さんとしているところでした。

「ほら、〇〇さんのアサガオ、芽を出そうってがんばってるよ」と伝えると、そのお子さんは「ええっ!?あ、ほんとだー!やったー!」と跳び上がらんばかりに喜んでいました。「がんばれって、応援するといいよ」と伝えると、その子は嬉しそうにこれから芽を出そうとするアサガオを見つめていました。

アサガオに自己を投影しながら世話をしている1年生もいることでしょう。

土の中からようやく顔を出したアサガオさんは、まるで君たちのようだね、ねえ1年生のみんな。これからどんどん大きくなるよ、きっと。よかったね。一生懸命世話しようね。

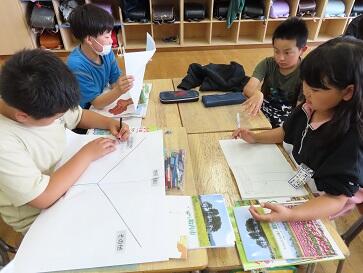

5月27日【3年社会科】胎内市の特徴を読み取ろう

社会科で地図の見方を学んでいる3年生。

この日は地図から胎内市の特徴を読み取る学習をしていました。

グループごとに地図を見ながら意見交換し、山地や平地などの地形や、使われている地図記号から地域の盛んな産業を見つけていった子どもたち。

大人になると、意外とこういった地図の使い方ってしないのじゃないかしら。

「胎内市の特徴は~です」といった教師の説明をただ聞いて覚えるのではなく、地図について学びながら子どもが自分たちで市の特徴を読み取ることにより、大きな学びに繋がります。

いい学びを重ねていますね、3年生のみんな。