学校ブログ

4月25日【6年】p4c第3弾!

築地小学校でのp4c第3弾は6年生!ついに来ましたね。満を持しての登場です!

テーマは「いじめ」。まずはこのテーマに沿って、対話したい問いを子どもたちが出し合ったところ、素晴らしい問いが並びました。それらを5つに分類したのが以下のものです。

① どうしていじめは起きてしまうのか?

② いじめをさせないためには、どうしたらいいか?

③ いじめはどこからどこまでか?(いじりといじめの違い)

④ 幸せとは何か?

⑤ どうしてぼくたちは生きているのか?

* ④⑤は一見いじめとは関係ないようですが、いじめについて根本的なことにまで考え深めると、到達する境地なのでしょう。すごい!

上記の中で、同様の問いを出した子が一番多かったのは①なのですが、投票で選ばれたのは、③「いじめはどこからどこまでか?」でした。一番関心があり、一番他の子の意見を聞きたい問いということなのでしょう。

では、対話の様子を見ていきましょう。

「私は小さいとき、「いじめ」か「いじり」か分からない時がありました。それでこの問いでみんなと話し合いたいなと思ったのです」

「いじめといじりの違いなんだけれど、いじめは暴力で相手が嫌な思いになるものを指すと思います。一方、いじりは相手を嫌な気持ちにさせないから、やってもいいと思います」

「私もそう思います。本人が嫌な思いをしていればいじめ、嫌な思いをしていなければいじりって言っていいんじゃないかと思います。笑っていたりとか」

ここで私が問いかけます。

「ねえ、テレビを見ていると、芸人が相手をいじって笑わせることがあるよね。いじられた方も笑ってる。でも、あれって心から笑ってるんだと思う?」

「ぼくは嫌な思いと面白いというのと半分半分かな。いや、自分で面白いって思う方が多い気がする」

「芸人はいじられて笑いをとっている。自分で望んで芸人になったんだから・・・、嫌でやられているわけじゃない」

「うん。きっとテレビの週録の前とかに打ち合わせてやっているんだと思うよ。いじられ方とか、予め分かってる」

「でもさ、芸人でもやっていいことと悪いことがあると思う。いじる方がそういうつもりがなくても、相手が本当に嫌な思いをしてるなら、それはいじめ」

「からかわれていて、いい気持になるなんてことはない。言っている方も嫌な気持ちになってるかも。でも芸人で自分が望んで笑いをとるためにいじられているなら、話は別」

私が再度登場。

「芸人ならという条件は外そう。普段の生活でいじられている場合、嫌な思いをしているかどうかってどう見分けたらいい?笑っているように見えても、心の中では泣いていることもあると思う」

「いじられている内容で、ひどいいじりなら、それはいじめ」

「いじりかいじめかって判断するのは難しいみたい。いじってるだけのつもりでも、いじめになっちゃってることってある。人に話す前には、これはいじめになるのかどうか、よく考えなきゃだめだと思う」

と、ここでタイムアップ。

簡易の自己評価では、このp4cでは「よく考えた」「友だちの意見をよく聞いた」「対話によって自分の考えが深まったり広がったり、考え自体が変わったりした」のすべてに肯定的評価をした6年生はなんと全員!

子どもたちがじっくりじっくり考えた,約20分間でした。

さて、授業後のエピソードを一つ紹介します。

あるお子さんが私のところに来て話してくれたのです。

「校長先生、もし、いじられている人がいたら、ぼくはその人を心配して『大丈夫?』とかって声を掛けようかなって思ってたんです。でも、声とか掛けない方がいいんじゃないかなって思い始めたんです。逆に傷つけちゃうこともあるんじゃないかなと。だから相手に何か言う前には相手を傷つけないように考えて話そうって思うんです」

授業が終わっても問い続けるこの姿勢はホント素晴らしい!この対話が子どもたちにとって如何に対話するに値するものであったかが分かるエピソードです。

質の高い対話だと、問いについて考え続ける姿勢が育成されるのでしょうね。6年生のみんな、お見事。

4月25日【1年】耳の後ろの糸車

1年生。聞く態度が大変立派なことはこれまでも触れてきました。

ある日のエピソードをひとつ。授業終了まで、少し時間に余裕があったので、学習指導員が1年生にこんな話をしました。

「耳の後ろに見えない糸車があるの。この糸車、いいことをすると右耳の糸車がカランと1回、回るのです。逆に悪いことをすると左耳の糸車が1回カランと回るの。そうすると、死んだとき、右の糸車と左の糸車が回った回数が数えられて、どちらが多いかで死後の行き先が決まるのです」

息をのむようにして聞いていた1年生。学習指導員の話は1年生にもグッと来たようで、子どもたちは教師をじっと見つめてましたが、やがて「ぼく、いいことをする」「私もいいことをするよ。いい子になる」と口々につぶやいていました。

私が子どもの頃は、「悪いことをしたときに、周りに誰もいないと思っていたとしても、お天道様が見ていらっしゃるんだよ」と言われたものです。そう言えば、2年生の道徳の教科書にも「ののさん(お月様)が見ている」という教材があったっけ。

宇宙や自然の原理では説明できないものがあるとして、ドイツの哲学者 カントは,「我が上なる星空と、我が内なる道徳法則、我はこの二つに畏敬の念を抱いてやまない」と述べています。

道徳的実践意欲の土台となるものは、こうしたものが積み重なって育成されるものでもあるのでしょう。

4月24日【6年】交通安全 花看板づくり

もはや恒例となった花看板づくり。交通安全の願いを込めて、さらには世界各地の紛争等の早期終結を願って、今年も文字は「平和」とされました。

今回は午前中に中学生が摘んだチューリップの花を使って、6年生が文字を描きました。

何千本、何万本ものチューリップの花を使ったダイナミックな活動(実際に何本使ったかは分からないのです、多過ぎて)。体験させてもらった小学生にとって素敵な体験となりました。楽しい活動だったと見えて、スズメも見に来ましたね。

大々的にサポートしてくださった交通安全協会の方々に心から感謝いたします。また、応援に駆けつけてくださった学校運営協議会の委員の皆様など多くの方からもご支援いただきました。ありがとうございました。

花看板は校門付近に設置され、主にゴールデンウィーク期間中に道行く皆さん、ドライバーの方々に「平和」を呼びかけます。

それにしても完成した花看板。色合い鮮やかで素敵ですねー。

4月24日【1年】詩の暗唱

1年教室では黒板の前に子どもたちが並んでいました。そして自分の順番が来ると、担任の前で何やらそらんじています。

実はこれ、一人ずつ詩の暗唱をしていたのです。

1年生は並びながらも一生懸命覚えていましたよ。担任から合格が出ると嬉しそうです。

そういえば、私も子どもの頃、詩を暗唱したなあ。

祇園精舎の鐘の声諸行無常の響きあり沙羅双樹の花の色盛者必衰の理を表す(『平家物語』)

春はあけぼのやうやう白くなりゆく山際少し明かりて紫だちたる雲の細くたなびきたる(『枕草紙』)

おー!結構覚えているものだなあ、自分でもびっくり。覚えた内容がその後の人生にどう役立ったのかは定かではありませんが(ははははは)、詩を覚え、暗唱することによる教育的効果は高いと考えています。

ついでに、「第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」(日本国憲法)。私この条文好きなのです、実は。

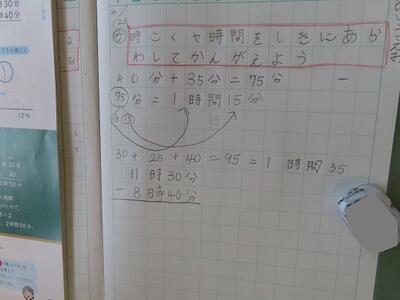

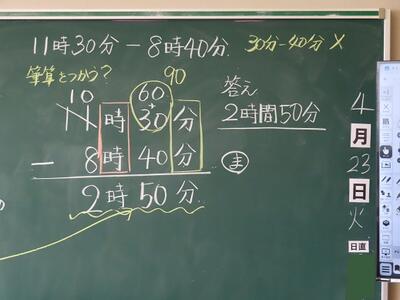

4月23日【3年】丁寧な板書は思考を助ける

3年生は算数の勉強中。

まず目を引くのが、丁寧な板書。担任が筆算のアルゴリズム(筆算を解く手順)を説明する際、子どもと対話しながら、随時板書に追記していくので、後で黒板を見ると、思考の仕方がたどれるようになっています。

これに伴って、子どもたちのノートも丁寧で、分かりやすい。

丁寧で構造的な教師の板書って、子どもの思考を助けるんですよね。