「地層はなぜ縞々なのか?」

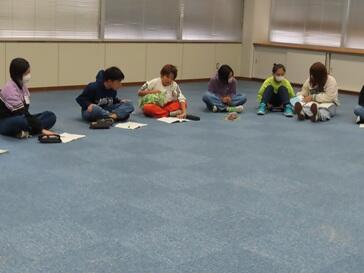

子どもたちにまだ何も教えていない段階での対話(p4c)にチャレンジです。

先日、地層見学した折に、市教育委員会の指導主事から教わったことを手掛かりにこの謎を解明します。

しかし、あまりに謎過ぎて、到底解決にまで行きつくはずもありません。

それでもいくつかの推論が提出されましたよ。

「教育委員会の先生は、この地層があった場所は海の底だったっておっしゃってたでしょう。だから波の力で縞模様になったんじゃない?」

「以前から作られていた地層と土が混ざり合って新しく地層がつくられたんじゃないかな?」

「石が丸かったでしょう。あれば水の流れのはたらきによって角が削られたんだよね。水の流れ方の違いによって、縞々になったんじゃないかな?」

「地層から地球の歴史が分かるって、教育委員会の先生はおっしゃってた。赤い土は、昔暑かった証拠なんだって。地球の歴史を見れば、暑いばかりじゃなくて寒くなったりもしたんだろうし。そういう水温の違いによって色が変わって縞々に見えるんじゃないかな?」

「海の底でこの地層は作られたんでしょう?染み込んだ塩の量や日光にさらされたかどうかによって、色とかが変わったんじゃないかな?」

「地層はれきとか砂とか、粘土とかでできている。れきの層とか砂の層とか粘土の層とか。石の大きさの違いで縞々に見える。そういうのって、やっぱり水の流れのはたらきに関係あるんじゃないかな?」

「地層の下の方は粘土だったでしょう。それって、ある年代に水が少なくなって、水上に出たから、水の中の層と違いが出たんじゃないかな?」

「水の流れの違いによって、石の削られ方が変わる。それが層の違いになったんじゃないかな?」

子どもたちの発言の最後には、いずれも「?」が付いていますね。

私、対話の前に言ったんです。「p4cって正しいこと、分かってることを言っていればいいってもんじゃない。今日はさ、『こうじゃないかな?』って分からないことをそのまま発言しようじゃないか」って。

推論を積み上げていって、真実が見えてくるかもしれない。それに賭けてみました。結局は正しい結論にたどり着くことはありませんでしたが、それでも子どもたちの課題意識は高まったんじゃないかって思います。

さあ、次の理科の時間はいよいよ謎の解決編だよ!