子どもたちは意外と次のように考える子が多いのです。

「各辺の長さの合計が等しい四角形なら面積は同じである。」

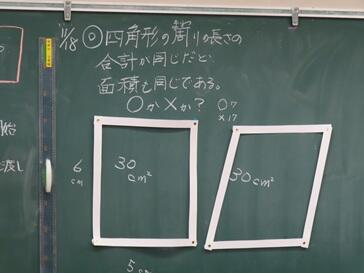

例えば、長方形で縦が6cm、横が5cmの面積は30㎠ですね。

もしも、各辺の長さがこのままで、平行四辺形だったら面積は同じでしょうか?

長方形も平行四辺形も面積は同じで、30㎠だと答える子は結構多いものです。

この固定概念を打ち壊すのが、この日の算数のねらい。

課題は、「4辺の合計が同じ四角形なら、面積は同じである。〇か✖か?」です。

下の写真をご覧ください。

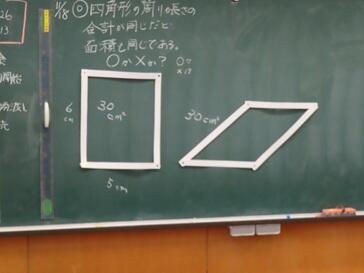

4つの辺の角度を自由に変えられるような四角形の模型を用意し、少しずつ平行四辺形になるように倒していきます。

➡

➡

これぐらいの倒し方だと右も左も30㎠だと言う子どもも少なからずいます。それが・・・

➡

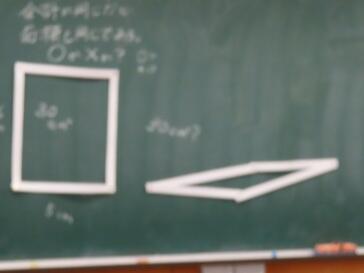

➡ ➡

➡

これくらい倒しちゃうと、あれれ?そんなはずは・・・と冷や汗たら~っていう感じが目に見えるようですよ。

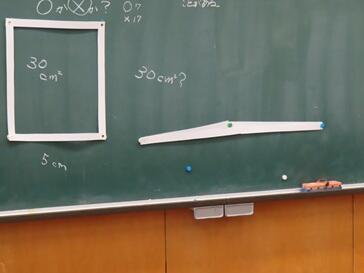

そして、限界にまで倒しちゃうと・・・

ありゃりゃりゃりゃ。なくなっちゃった。

これで答えは出ました。四角形を囲む4辺の長さが等しくても面積は違う。つまり、答えは✖でした。

事象を極限にまで変化させていっても、それは成立するか。このように思考実験することは論理的な思考力を育成する方法の一つだと思います。

この後は、「方眼紙に描いた2つの平行四辺形の面積は同じである。それが1年生でも分かるように説明せよ」という課題に挑戦。子どもたちは、はさみとセロハンテープ、そして色鉛筆を使って、「平行四辺形の面積=底辺×高さ」になることを導いていきました。

面積を求める公式って、正方形、長方形、平行四辺形、三角形、ひし形、円・・など小学校で学ぶのは、たくさんあるんですよね。

その一つ一つをただひたすら暗記するのではなく、なぜそのような公式になるのか理解しながら学び進めることはとても重要です。

5年生のみんな!一つ一つしっかりと学ぶことで、記憶に残していこうね。同時に算数の楽しさを味わってくれたら、とても嬉しいです。