学校ブログ

7月18日【6年道徳p4c】心のぬくもりって伝わるの?

この日、NPO法人 適正育成ラボ「ふわっち🄬」から理事長の五十嵐貴子様が当校の探求の対話(p4c)を参観にお出でになりました。ありがたいことです。でも、もちろん参観だけでお帰りいただくわけにはいきませんよね。急遽、五十嵐さんにも子どもたちの対話に参加していただくことにしました。五十嵐さんには内緒だったのですが、さすがですね。すぐに探求の対話(p4c)に対応してくださいました。

教科は道徳。列車の中で、主人公の目の前にお年寄りが立っています。ところが主人公は「どうぞ」の一言が言えなかったため、お年寄りが席に座ってくれることを期待して、そっと席を立ったのです。ところがその開けた席には別の人が座ってしまいました。自責の念に苛まれる主人公。やがて客の数も少なくなってきて、主人公も座ることができました。前を見ると、さっきのお年寄りが座っているではありませんか。さらに、降り際にそのお年寄りが主人公に「ありがとうね」とお礼を言って降りて行ったのです。主人公は嬉しくなって家でその話をしたのでした。というお話。

問いは多くの子どもが考えた「おじいさんが『ありがとう』と言ったのは、主人公の気持ちが伝わったからなのか?」です。では対話を見ていきましょう。

「やっぱり、主人公の気持ちがおじいさんに伝わったから感謝されたんだと思う」

「なんで伝わったんだろう?」

「そうだよ、人の心なんて読めるはずないよね」

「う~ん。全部は伝わらなかったかもしれないけど、半分くらいは伝わったんじゃないの?」

「うん。少なくとも席を譲ろうという気持ちは伝わった」

「そうだね。私が席を譲られたとしたら、やっぱり温かい気持ちになったろうって思うよ」

「ねえ、みんながこういう場合なら、譲る?」

「譲りたいと思う」

「そう。お年寄りなら膝とか悪い人もいるだろうし」

「お年寄とか妊婦とかには譲らなくちゃダメって法律あったんじゃなかったっけ?」

「いや法律にはないよ。でも、マナーとして譲ろうってのはある」

「お年寄りじゃなくて周りの人が座っちゃったんでしょう。この主人公の行動を見て学習してほしい。というか学習するかもね」

「じゃあさ、自分の体調が悪い時にも譲らなくちゃだめだと思う?」

「それはちょっと。ねえ?」

「うん。譲れない事情があるなら別だよね。でもできるだけ譲りたいと思う」

「法律があって、それを守らなきゃダメっていう強制力があるなら当たり前だけど、そうじゃないんだからお年寄りは主人公に『ありがとう』って言ったんだよ」

「みんなに訊きたいんだけど、妊婦とお年寄りの2人が立ってたら、どっちに譲る?」

「ぼくは妊婦だな。だっておなかの赤ちゃんも含めれば2人の命があるからね」

「そうだね。心も2つある。ありがとうって気持ちも2つになるんだよ」

「それと赤ちゃんには未来もある」

「う~ん。ぼくは両方に譲るな。自分が座ってた席には妊婦に譲る。お年寄りが座る席はぼくが立って探すよ」

「私は妊婦。妊婦って気持ち悪くなったりするじゃない。大変だよ」

「私はできれば2人とも座ってほしいと思う。でも1席しかないなら、2人の状態を見て決めるかな」

「こういう場合、ぼくはどちらにも譲らない。だってさ、どちらかに譲ったら、もう一方が怒り出すかもしれないよ」

「ぼくはお年寄りだな。妊婦だったら「妊婦マーク」みたいなステッカーって持ってると思うから、自分が席を譲らなくても、そのステッカーを見た人誰かが譲ってくれると信じる」

「う~ん。まあ、どっちにしても罪悪感はあるな」

「ぼくはお年寄りに座ってもらうよ。妊婦に見えても、ただの太ってる人かもしれないし」

「いや妊婦には運動させた方がいいんだよ。一方年寄は足が悪いかもしれないからね」

ここで教師が介入。新しい観点を提示し、対話を別の視点で進めるよう促します。

「なんで主人公は『どうぞ』って言えなかったんだろう?」

「もしも小さい声で『どうぞ』って言ったとしても、なんだか気まずくならない?」

「気まずくはならないとは思うけど、勇気がなかったんじゃない?」

「そう。『どうぞ』で笑う人はいないよ」

「実は私も勇気が出なくて言えなかったことがある」

「私も。今でも公共の場で言うのは難しい」

「うん。自分の本当の気持ちを言葉で素直に伝えるって難しいよね」

「私もあったんだ。ずっと前なんだけど、ブランコに乗っていて、ブランコに乗りたそうな子がいたの。でもその時、ブランコを降りて『どうぞ』って言えなかった。今なら言えるよ。でも、列車の中で席を譲るのは・・・。まだ難しいかも」

「みんなに訊きたいんだけど、列車の中で『どうぞ』って言えなかったらどうすればいいんだろう?」

「口で言わなくても、頭を下げて、ジェスチャーで示せば分かってもらえるんじゃない?」

「あとね、目線を合わせる」

「ああ、そうだね。お辞儀をして目線を合わせてジャスチャーもすればいいのかも」

「でもさ、言葉でもジェスチャーでも、言いたいことは100%伝わらないと思う」

「手話が分かる人だったら、手話で伝えるってのもありかも」

教師「ジェスチャーで伝わるんなら、言葉で言う必要はないよね」

「確かに」

「『どうぞ』は気持ちを表す言葉。ジェスチャーは勇気を出せない時に使う。だから『どうぞ』って言うのが一番いいんだけど、それができないならジェスチャーで」

「その時々で言葉で言うか、ジェスチャーをするか、選ぶしかない」

「ねえ、ちょっとみんな、教科書見て!ほらこのイラスト、主人公は席を立った後、お年寄りに目線を合わせてるよ」

「あっ、ホントだ!」

「お年寄りは席には座れなかったけれど、主人公の気持ちはその目線で伝わったんだ!」

おおおおおー!なんとー!よく見つけましたね、このお子さん。超ファインプレーだわ。

「だから、おじいさんは主人公に『ありがとう。座らせてもらいましたよ』って言えたんだ」

「目で気持ちを伝えてたのかあ」

教師「ねえ、みんな。ほかの人の問いで「『ありがとう』の一言で何で心が温かくなるんだろう」ってのがあった。みんなはどう思う?」

「自分の行動がよかったって分かったからだと思います」

「『どうぞ』って言えなくて、おじいさんはすぐに座れなかったけど、気持ちは伝わったんだと思います」

「『ありがとう』って心のぬくもりが感じられる言葉。私も今度から必ず、『ありがとう』って言うことに決めた!」

「『ありがとう』ってさ、言った人も、言われた人も、両方いい気持ちになる言葉だね」

最後にふわっちの五十嵐さんを対話にご招待。

「おじいさんが『ありがとう』って言うのも、勇気が必要だったと思うよ。それとね、相手の優しさに気付けるってのも大事だと思います」

いやー、参りました。私、今、文字起こししてて、目頭が熱くなっちゃいましたからね。

もう言葉はいらないでしょう。なのでジェスチャーで。うそうそ。

五十嵐さん、ありがとうございました。6年生のみんな、素敵な対話をありがとう!

7月18日【4年学級活動p4c】1学期の挨拶はどうだった?

2限と3限の間の休み時間にふわっちの五十嵐さんと校長室でくつろいでいると、遊びに来た4年生がいいこと教えてくれました。「校長先生、私たち、4時間目にp4cするんですよ」。これはいいこと訊いちゃった、うっしっし。五十嵐さんに訊くと是非4年生のp4cも参観されたいとのことでしたので、急遽一緒にご参加いただくことにしました。

4年生は1学期の自分たちの挨拶はどうだったか、p4cで評価することが4時間目の目標でした。

このp4cには、ふわっちR理事長の佐藤貴子さんに加えて、何と地域の平野さんも参加してくださいました。超豪華!

さあ、外部講師と地域の方を加えたp4cはどうなるのかな?

では、対話の様子を見ていきましょう。

教師「私たちは挨拶について、4月に「ゆめ」と決めたよね。「ゆ:勇気を出して、め:目を見て、挨拶しよう」だった。1学期間やってみてどうだった?」

挙手で点数化するよう求めたところ、80点をつけた子が多いようでした。

「私は勇気を出して挨拶したけど、相手の目を見て言うまでには至らなかったな」

「私は目も見て言えたけど、できない日もあったんだ。だから80点」

教師「どういう時に挨拶できなかったの?」

「ええと、みんなが挨拶していない時かな」

「私は挨拶しようと思うんだけど、そうこうしているうちに、相手の人は通り過ぎちゃうんだよね」

「相手が挨拶しなくても自分から挨拶できたらよかったと思う」

教師「挨拶するタイミングがうまく取れなくて挨拶できなかった人、みんなが挨拶しないから自分も挨拶できなかった人がいたみたいね」

「ぼくは挨拶したんだけど、自分だけ声が大きくて恥ずかしい思いをしたことある」

「うん。一人だけ挨拶すると、周囲から気持ち悪がられるんじゃないかって心配」

教師「ねえ、人が大きな声を出して挨拶してると気持ち悪く感じるの?」

「ぼくはそうじゃない。大きな声で挨拶する方がよく聞こえていいと思うよ」

「大きな声を出すと回りから気持ち悪いって思われるのかな。そう思っちゃうのはなぜだろう?」

本当に大きな声を出すと周囲から気持ち悪がられるのか、解決はしていませんが、問いは変わっていきます。

「優しい人がいっぱいいると思うんだけど、中には怖い人もいるよね。自分が挨拶した相手が怖い人だったらどうしようと思う」

「みんなに訊きたいんだけど、私は大きな声をあんまりよく出せないんだよね。それでも大きな声を出さなくちゃダメなの?」

そうだよね。世の中には大きな声を出せって言われて、はい、出しますよって人ばかりじゃないもんね。

教師が対話をいったん整理します。

「大きな声での挨拶を気持ち悪いって思う人はいる?」

誰も挙手する子はいません。

すると教師がさらに問い掛けます。

「大きな声を気持ち悪いって感じる人はいないみたいね。みんな一人一人を振り返っても大きな声が気持ち悪いとは考えていない。じゃあ、どうして『大きな声だと気持ち悪いって思われる』と思うんだろう?」

私も発言。「お店屋さんのレジで『お願いします』って言う人ってどれくらいいる?」

約半数の子が挙手していますね。おー!半数のいるのね。大人なんてレジでお願いしますなんて言う人、ほとんどいないよ。君たち、偉いねえ。

「レジで『お願いします』って言うとレジの人もがんばろうって思って、より集中して作業してくれそうな気がする」

「そうだよね。逆に『お願いします』って言わないと、『〇〇円です』って言ってもらえないかもね」

「『お願いします』と言わないで、ただ商品を出すだけだと、店員さんもやりづらいと思うよ」

「挨拶すると、相手も自分も気持ちよくなるよね」

「そうそう。挨拶すると相手に自分の気持ちを伝えることができると思うよ。『ありがとうございます』とかさ」

「たとえ気持ち悪いと思われたとしても、『おはようございます』って挨拶して返してもらえると、元気が出るよ」

「挨拶で友だちになれるんじゃない?」

「ほかの学年の人とも仲良くなれるよ」

「挨拶すればいいって分かるんだけど、挨拶しようとしても、できないことがあるんだよね」

「うん。分かってるんだけど、言えないことがある」

「そういう気持ちわかるよ。でも、毎日大きな声で挨拶してたら、そのうち勇気が出て大きな声で挨拶できるんじゃない?」

「相手が友だちでも知り合いでも、初めて会った人でも、同じ気持ちで挨拶することって大事だと思う」

「様々な人が世の中にいるよね。だから、世の中の人全員を挨拶できるようになればいいんだけど、それは無理かも。だけど、せめてこのクラスだけでも挨拶できるようになりたいね」

おおおー!出ましたね、泣かせる発言。うるうる。

「挨拶を返してもらえなくても、大きな声で挨拶できなくても、あきらめないで、まず自分が自信をもって言おうよ」

「そうだね。ちゃんとした接し方を心掛けていれば、気持ち悪いなんて言われなくなるよ」

キラー発言連発のところで、視点が変わります。

「ねえ、みんなは挨拶しても返してもらえなかったことある?」

「みんな、顔見て挨拶すれば大丈夫だよ」

教師が対話の終結を目論見ます。

「じゃあさ、挨拶の中で、まず何を頑張ればいいと思う?」

「声を大きく」

「恥ずかしがらないで」

ここで地域の平野さんに発言が求められます。

平野さん「私ね、挨拶するんだけど、元気に挨拶が帰って来る時もあれば、元気に挨拶を返してもらえない時もあるよ」

「平野さんでもそうなんだね」

平野さん「でも、挨拶は人と人を繋げる言葉なんだ。それは大人になっても同じだよ」

さらに、ふわっちの五十嵐さんも発言。

「私、子どもの頃、挨拶がいいって言われてたの。でも自分ではそんなこと意識してなかったんだけどね。毎日、家の人に『おはよう』とか『おやすみなさい』って言ってただけで。でもそれがよかったのかも、知らないうちに家以外でも挨拶よくなったみたいなの。」

「そうかあ。ぼく、自分から挨拶するのは苦手なんだけど、それでも挨拶されたらちゃんと返すようにしよう!」

「うん。あと相手の目を見て挨拶したいな」

「挨拶が苦手な人は、まず一人に挨拶して、それから少しずつ挨拶できる相手を増やしていけばいいのかも。挨拶の輪を広げたい」

挨拶について1学期の振り返りをするというのが本対話の問いだったのですが、知らず知らずのうちに2学期に頑張ることの方針も決まり始めてますね。

平野さん、五十嵐さんからも、ご自身の体験を踏まえ、素敵なご意見をいただいたことも大きかったと思います。ゲストのお二人様、ありがとうございました。

まずは自分たちから。築地小が素敵な挨拶で溢れる学校になることを目指そうね。

当校の今年度の生活目標の主眼は「挨拶」一本に絞られています。生活指導主任の鶴の一言で。とってもいいことだと思います。

挨拶は人とのコミュニケーションの第一歩になるものですからね。

7月17日【1・2年、まなび学級】推して知るべしです

子どもたちが帰った後の1・2年教室、、まなび学級の部屋です。それと雑巾も。これ私一切手を入れてませんからね。写真の加工もしてませんからね。こういうことがしっかりできる子たちですから、その他のことについても推して知るべしですね。

7月17日【昼休みの自発的・組織的な遊び】レインボーフラッグ作り

この日の昼休みは、4年生有志によるレインボーフラッグ作り。昨年度は小さなレインボーフラッグを作りましたが、今回は大判のフラッグです。昨年参加した子たちは作り方をよく覚えていましたね。1年生や忘れちゃった子たちには、企画運営の子たちが上手に教えていました。

このレインボーフラッグ作りで、今学期の昼休み活動はすべて終了です。じゃないかなと思います、多分。う~ん、そんな気がします。けれど、ミニコミュニティボールづくりなんかは「まだ完成していないので、作らせてください」って子がいそうだなあ。

さて、1学期は間もなく終了。2学期も昼休みは楽しい企画が目白押しです。もう予約がどんどん入ってるんですよ。書き出してみましょうか。

・手作りおもちゃ(パタパタおもちゃの予定)

・きれいな文字コンテスト

・輪投げ

・アートストーン作り

・指にはめると可愛い生き物になる目玉

・木工作(企画運営の子どもたちは地域の方にお手伝いをお願いしています)

・ビーズキーホルダー作り第2弾(企画運営の子どもたちはお上手な保護者の方にもお願いしています)

・みんなで踊るダンスパフォーマンス(超一流のダンスチームとの折衝は私が行い、昼休みの運営は子どもが行います)

どうです!子どもたちの「やりたい!やってみたい!」が爆発していますよね。素晴らしいバイタリティだと思います。これ多分、2学期になったら、もっと増えてくるんだと思いますよ、いや、絶対。

夏休み、子どもたちには大いに楽しんでもらいたいと思います。そして、2学期になっても、また面白いことがたーくさんあるからね。また、楽しみにして学校にお出で!

7月17日【地域連携】民生委員・児童委員の皆様との情報交換会

中学校と合同で、民生委員・児童委員の皆様と情報交換会を行いました。

子どもたちは家庭や学校だけで育つものでは決してありません。また、保護者や学校職員だけが育てるものでもありません。私は以前にも書きましたが、「多様な大人が携わる中でこそ、豊かな教育は実現する」が持論です。今後とも民生委員・児童委員の皆様方とチームになって、子どもたちの健やかな成長のために力を尽くしていこうではありませんか。よろしくお願いいたします。

7月17日【まなび】ふうせんバレーボール

これは16日のこと。多目的室から元気な声が聞こえていましたよ。なんじゃいなと思って見に行ったら、まなび学級の1~4組までが全員でバレーボールをしていました。「アターック!」とか叫んで猛烈スパイクとかぶちかまし、稲妻レシーブとかで応戦しているのかと思いきや(さすがにそんなわけありませんよね)、みんな随分楽しそうですね。おやおやボールは風船です。ああ、なるほどそれで楽しそうなのね。

でもただ楽しいだけじゃありません。まなび学級の子どもたちは友だちに優しく声を掛けたり、まだあまり打ったりしていない子に積極的に風船を回したりするなど、みんなが楽しめるように心を配りながらプレーしていたのです。なんて素晴らしいことでしょう。

日頃の人間関係がこういうところに出るものでしょうし、このようなチーム競技を通じて、さらに強化されるものだと思います。楽しくて、子どもたちの人間作りに有効に働く素晴らしい活動だと思います。

その証拠に、みんなものすごい笑顔ですもんね。

7月16日【2年生活科、4年総合】築地まつりの見学

この日で築地まつりは2日目。日中に築地獅子舞があるというので、2年生と4年生が見学に行きました。

祠の中に入れていただいたり、間近で築地獅子舞の迫力を体感したり、はたまた、築地獅子舞で小休止のときに、獅子舞の中に入っている人を扇いで涼をとっていただいたり。

指示役の方が「よし、行けー!」と号令をかけると、子どもたちはキャーと言いながら一気に獅子舞に駆け寄って一生懸命扇ぎます。少しして、今度は「戻れー!」という合図で、子どもたちはまたキャーキャー言いながら大慌てで席に戻っていきます。ははははは。楽しそうだなあ。みんな笑顔だもんね。貴重な経験をさせていただきました。この子らの中から次の築地まつりの担い手が現れることを願っています。きっと現れるでしょうね。

7月16日【子どもたちの主体的・組織的な遊び】昼休みの多様なイベント(ダンスパフォーマンス大会 ほか)

当校では、昼休みに行う、児童が自発的・主体的に企画運営する組織的な遊びを奨励しています。

ところがこの日、イベントが3つも同時開催されたのです。①ミニ・コミュニティ・ボール作り、②6年生有志によるダンス披露(かなり本格的!)、③図書館司書による読み聞かせ。それぞれ、図工室、多目的室、ランチルームで開催され、子どもたちは行きたいと思うところ(ブース!?)に自由に行きます。もちろん、この3つに限らず、自分がやりたい遊びをするのもオーケーです(なんてったって、「昼休み」ですからねえ)。③は学校職員である図書館司書の企画運営ですが。

①や③は以前別の記事でご紹介したことがあるので、今回は省略して、②の6年生有志の企画運営によるダンス披露をご紹介します。

6年生が休み時間にグループを作ってダンスを楽しんでいたのを見た、当校の教務主任が声を掛けたところ、子どもたちは大乗り気で、この日のダンス披露に結び付いたのです。披露したのは2曲。シルエットな感じがとてもかっこいいですね。ダンスイベントが終わり会場を出る観衆(もちろん子どもたち)は満足げな顔。こりゃあ、本格的なダンスパフォーマンス大会になりましたね。

今回のように期せずして複数のイベントがブッキングしちゃうことも、今後は増えてくるのかもしれませんね。

7月15日【地域連携】地域で生きる子ら

今宵は築地の祭り。初日です。小学生たちも数人、笛や太鼓で出場しました。

練習の甲斐あって、みんな上手に演奏していましたね。すごいよ、君たち。

さて、斯く言う私もお誘いを受け、参加させていただきました。私が出たのは「棒押し」という神事です。直径20センチはあろうかという太い竹を、道路を横ぎるようにして置き、その竹を押す側と押されないようにとどめる側に分かれて神社まで押し合って行くのです。これが本当に疲れるんですよ、いやホントに。

私は止める側。止める側の私たちは火の点いたろうそくが入った提灯を持って片手で押しとどめるのですが、押す側は両手で全力で押してきます。私は体力の限界を早々に迎え、チームに貢献できているのかどうか分からないような感じになっちゃったりして、どうしてもどんどん押されてきます。だって、私ただ竹を触ってるだけみたいな感じでしたからね。それでも押し合っているうちに、「もうだめ」と思い、「くるっと後ろを向いて、こっそり押す側に回っちゃおうかな、うっしっし」などとよこしまな考えが頭をもたげてきますが、いやいや、いかんいかん。そんなことでは神社の神様に叱られちゃいますね。スミマセン。

ある程度押されたところで、指示役の方の合図で、みんなで竹を持ち上げ、その上を数人の方が乗り、大暴れ。大暴れして竹を折ると五穀豊穣とか竹に宿る邪気を払うことができるのだそうです。しかし、なかなか折れないんだなあ、これが。しばらく耐えていると、小さなボキッという音がした後、さらに大きなゴキッという音がして竹が割れるのです。このゴキッって瞬間、「やったー!割れた!」という喜びと「やっと割れてくれた」という安堵がごちゃごちゃになったような気持ちになります。まあ、達成感が大きいですね。

「はー、やれやれ」と一息つく間もなく、次は2本目の竹で同じことをするのです。この繰り返しで、結局何本の竹を割ったのだろう?私の感覚では300本くらいって感じでしたが、用意された竹は15本くらいだったようです。ははははは。

終わるころにははっぴも中に来ていたTシャツも汗びっしょり。指も震え、今もキーボードをうまく打てないほどです。

いやー、タフな祭りでした。でも昔の方々はこれくらい大変な思いをしてまでも五穀豊穣、地域の泰平を願っていたのですね。いにしえの人々に思いをはせると、そして現代に地域の祭りの灯を絶やすまいと受け継ぎ、さらに地域を盛り上げていこうと奮闘されている方々の思いを想像すると、頭が下がる思いがします。

また、祭り自体は大変なばかりでなく、獅子舞の演舞あり、お囃子の演奏あり、屋台もたくさん出ていて楽しさも満載!

祭りには多くの小学生たちが見に来てくれていて、「あ、校長先生だ!校長せんせー」と手を振ってくれたり、「あれ、校長先生、何でここにいんの?」とばかりに不思議な顔したりしてくれていて、結構というかかなり嬉しかったです。

それにしても築地獅子舞を演じた子どもたちも、笛太鼓でずっと素敵な曲を奏で続けてくれていた子どもたちも、祭りを見に来ていた子どもたちも、みんな生き生きしていましたね。子どもたちが祭りに参加する姿を見て、まさに彼らは地域に生きる子どもたちなんだなあと強く思った次第です。子どもたちが祭りに参加してくれるだけで、活気づきますしね。

*写真が超ピンボケでスミマセン。ではここで問題です。一体何を撮ったのでしょうか。ちなみに1枚目は火の玉ではありません。うふふ。

7月15日【総合】修学旅行後のオンライン交流

6月に佐度に修学旅行に行ってきた6年生の面々。行って帰ってきて「は~、面白かった」で終わらせないのが、いいですねー。さらなる学びを得るべく、体験等でお世話になった方々とオンラインでの交流を画策し、ただいま準備中です。この交流会は、何と!6年生からの要望なんだそうです。ホント素晴らしいね、君たち!様々なチャンスを見つけ対話しようという心掛けに、涙が出るほど感動しました!

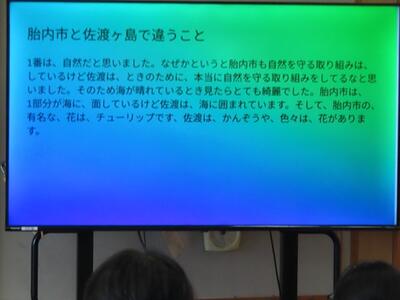

どんな準備をしてるのかしらんと6年教室に見に行くと、佐度で学んだことをタブレットでまとめ、それをもとに発表会をするらしいです。この日は発表のリハーサル。

それぞれの体験で感じたことや佐度と胎内市の違いなどまとめ方は子どもそれぞれで違いますが、いい学びをしてきたじゃないの、君たち。

交流相手は、佐渡汽船のスタッフ、トキの森公園スタッフ、そして和太鼓の講師のしんちゃん先生です。

修学旅行に劣らない学びがありそうですね。

おおっと!築地獅子舞のTシャツを着た子を発見。出番は今夜だもんね。出演する子たち、がんばれ!