学校ブログ

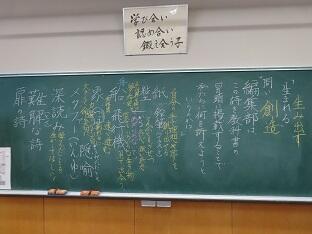

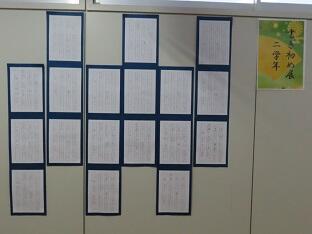

2月5日【2年国語】生活詩

大正期から昭和初期にかけて生活綴方運動が一つのムーブメントとして教育界に取り上げられたことがありました。「文学者という人はどこか遠いところの偉い人で、自分の生活とは関係ない」と捉えるのではなく、「自分が生活する上での自然な発露として自分でも作文や詩作に取り組み、現実を認識しよう」という、いわば「社会運動」ともいえる教育です(みたいな感じでしょうか、多分)。

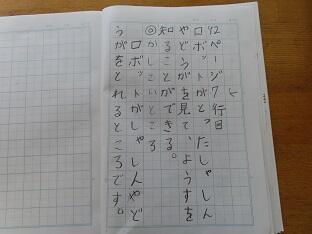

この数時間、2年生は詩について学び、詩作に取り組み、日常の何気ない自分の生活を見つめました。というほどの意気込みは彼らにはなかったのかもしれませんが、子どもたちが書いた詩は、彼らの生活に根差した素晴らしいものばかりになったのです。

と、能書きはこれくらいにして、子どもたちの詩を数編ご紹介します。毎日の生活を大切にしながら、喜びや楽しみを見出す子どもたちの姿がとっても素敵だと思います。どうぞお読みください。

〇 ルルと遊ぶ

犬のルルが

「ワンワン。」

と、ほえたよ。

ルルはあそべると思ってこっちにきたよ。あそびたそうだったよ。

だからいっしょに犬のおもちゃであそんだよ。とってもうれしそうだったよ。

〇 めいろ

しずおかけんに行ったんだよ。しずおかにゆうえんちがあったんだよ。ゆうえんちにめいろがあったんだ。

わたしは、めいろが大っきらいなんだ。なぜかと言うと、めいろからでられなくなったらこわいからなんだ。

でもがんばってお兄ちゃんといとこで行ったら、はじめてクリアできてうれしかったんだ。

〇 おばあちゃん家のやさい

おばあちゃん家はのう家だよ。

おばあちゃん家のやさいは、おいしくて、しんせんだよ。

わたしも、おばあちゃんみたいな のう家になりたいな。

〇 くう(犬)

十六才 毛はクリーム色

人が帰るとワンワンとしっぽをふりながらはしりまわる

すきなのはさんぽ

さんぽは、いつも同じルート

〇 モモカ(バッタ)

家に帰ったら、はねてよろこぶんだ。

えさをあげると、

よろこんではねるんだ。

「ピョンピョン。」

高くとぶんだ。

〇 ボニー(ハムスター)

学校から帰ってきたら じぶんのへやからさわがしい音が聞こえてた

みに行くとハムスターのボニーがへやをおおばらにしていた

あそびたそうだったからいっぱいあそんであげた

いかがでしょうか。全員の詩を紹介したいのはやまやまなのですが、撮影できた分だけ。これくらいで。

これらの詩には、テクニックでは補えないほどの、子どもたちが生活者として生きる楽しさ、喜びが垣間見られるような気がします。

*写真には2月3日の詩作の様子も含まれています。

2月5日【祖父母サポーター】祖父母サポーターは今日も

今週も祖父母サポーター様がお出でくださり、階段の美化に努めてくださいました。

先週かなりきれいに磨き上げてくださったと思っていましたが、その上またさらにきれいにしてくださいました。

いつも同じセリフになりますが、本当にありがとうございます。

活動後に「子どもたち、挨拶とかしていますか?」と尋ねると、「そりゃあ、もう。しっかり挨拶してくれますよ」とのお返事。ありがたいことです、子どもたちにも。

2月4日【1年算数】様々な考え方を共有しています

1年教室を覗くと算数の学習中。どうやら2桁+1桁の計算(23+6)について考えているようです。

様々な考えをもって、周囲の友だちとああだこうだと話し合っていますね。

ノートを見ると、書いては消し、書いては消しを繰り返した形跡が見られます。

すごいなあ、君たち。こういう協働的な学びって、子どもを育てるんですよねー。

頭の中をしっかりと言語化もしくは図式化しているのもさすが。

次の記事の5年のベーグル販売準備も同じく協働的な学びです。子どもたちはどんどん育っています!

2月4日【5年総合】米粉ベーグル販売の準備

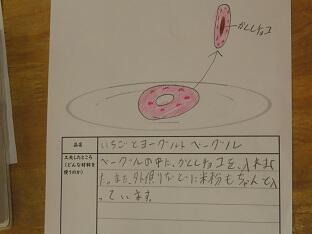

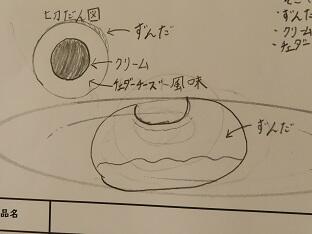

地域のベーグル屋「Yine」さんと共同開発したベーグルの販売に向け、5年生は精力的に動いていますよー。

何をやってるのかしらんと手元を覗くと、ベーグルのパッケージに貼るシールを切り抜いている子、おいしさをアピールするポップを書いている子など様々です。

「ねえ、何してんの?」と訊くと、子どもたちはみんな全力で説明してくれるのです。それもすごく嬉しそうに!君たち、楽しんどるね~💛

そのおいしさは子どもたちが実際に食べて感じていることですから(もちろん私も!)、それをどう言語化するのか難しい学習ではありますが、子どもたちは生き生きと活動しています。

たくさん売れるといいね!

*3枚目の写真はベーグルのパッケージに貼るシールですが、たくさん種類があるので、この4枚はそのごく一部になります。

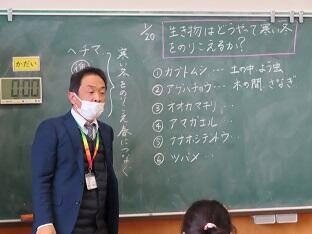

2月6日【4年算数】具体物を使いながら、視覚、聴覚で理解する

胎内市教育委員会の指導主事に公開した4年生の算数授業。私ちょっと遅れて教室に入ったのですが、板書にはこうありました。「問題 2分の1と10分の1とでは、どちらが大きいかな?」。さらに子どもの発言を担任が書いたのでしょう。「1を10等分したうちの1つだから」、「1を2等分したうちの1つだから」という文字もありました。多分、2分の1の方が大きいという理由が書かれているのでしょう。友だちの発言を耳で聞いて理解を促したものと思われます。

さらに、担任は子どもたちに、線分図が何本も描かれたプリントを渡し、「2分の1に当たる部分」「3分の1に当たる部分」「4分の1に当たる部分」・・・と10分の1に当たる部分まで色を塗るように指示したのです。これは、視覚的にさらに深く理解するための方策ですね。

さらにその後、2分の1の分量の紙テープと10分の1の紙テープを黒板の前で実際に比べてみて、やっぱり2分の1の方が大きいと子どもたちに確認させたのです。

この授業では耳で聞いて、目で見て、さらに操作活動も行って、分数の大小についての理解を深めたのです。

小学4年生ですから、耳で聞いただけでは、なんとなくわかったつもりになっていても、真の理解にはなっていない場合もあります。目で見た場合でも同様です。4年担任は様々な方法を駆使し、それらを組み合わせながら、子どもたちの数量理解が円滑に進むよう工夫していたのです。分かりやすい授業だからこそ、子どもたちの理解も進んだことでしょうし、さらなる学習課題への学習意欲にもつながることでしょうね。担任も子どもたちも、お見事!

ちなみに黒板には、「問題」と「課題」とありますね。どう違うのでしょう?「問題」というのは担任がこの時間に出したもので、一方「課題」というのは問題を解くために、何を学ばなければならないのかを示したものです。この授業では、「問題」は担任が提示し、「課題」は問題の解き方を子どもたちと担任が話し合っていく中で、明らかにされていったものです。ですので、「問題」に対する「答え」は具体的な数値になることが多いですし、「課題」に対応する「まとめ」は、この授業で学んだことという意味合いになります。この時間、「まとめ」は子どもたちが口々につぶやいた言葉を担任が拾って、次のようにまとめていました。「分子が同じ場合、分母が小さい方が大きい」。こうして丁寧に授業を進めることが学力向上につながるのだと思います。

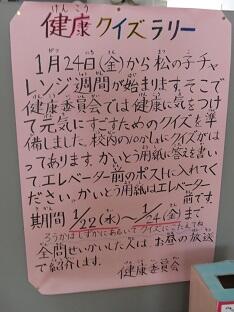

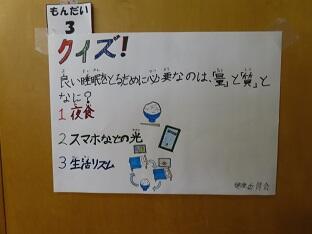

2月3日【健康・ボランティア委員会】健康クイズラリー 問題一覧

先日行われた健康・ボランティア委員会主催の「健康クイズラリー」。廊下に問題と答え、その解説が貼り出されました。

皆さんも解いてみてください。

問題1 うんこを我慢すると便秘になりやすくなる? ①なりやすくなる ②ならない

問題2 スマートフォンやアブレット、テレビなどの画面から出る光は何と呼ばれている? ①グリーンライト ②ブルーライト ③レッドライト

問題3 よい睡眠をとるために必要なのは「量」と「質」と何? ①夜食 ②スマホなどの光 ③生活リズム

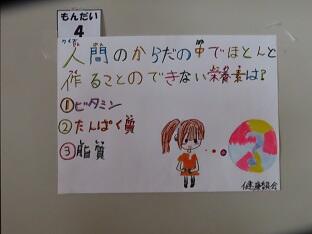

問題4 人間の体の中でほとんど作ることのできない栄養素は? ①ビタミン ②たんぱく質 ③脂質

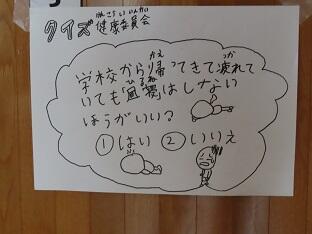

問題5 学校から帰ってきて、疲れていても、昼寝はしない方がいい? ①はい ②いいえ

問題6 大人の場合、野菜は一日に何グラムとるといいとされている? ①50g ②150g ③350g

問題7 朝ご飯を食べると体温はどうなる? ①上がる ②下がる ③変わらない

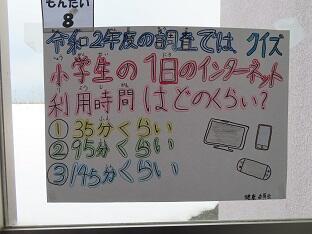

問題8 令和2年度の調査では、小学生の一日のインターネット利用時間はどれくらい? ①35分くらい ②95分くらい ③145分くらい

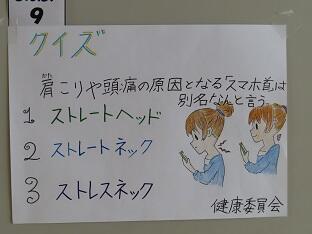

問題9 肩こりや頭痛の原因となる「スマホ首」は、別名何と言う? ①ストレートヘッド ②ストレートネック ③ストレスネック

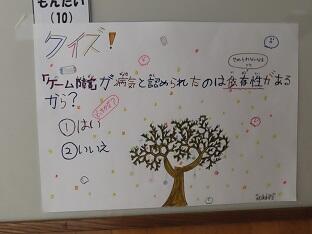

問題10 「ゲーム障害」が病気と認められたのは依存性があるから? ①はい ②いいえ

<答え>

問題1①、問題2②、問題3③、問題4①、問題5①、問題6③、問題7①、問題8③、問題9②、問題10①

2月3日【子どもがつくる学校・委員会活動】熱狂のライブ!

情報委員会が企画しこの日の昼休みに開催された〝熱狂のライブ″! ホントは「カラオケ大会」。

でも運営陣には明らかに情報委員会以外の子たちもいますね。きっと6年生が何人も助っ人に来てくれたのでしょう。どうもありがとう。坂は仲間と上ること!素晴らしい志、素晴らしい仲間だと思います。

カラオケでは、子どもに交じって、私も響かせましたよー、美声を!と自分で言っちゃうんだなあ、これが。

6年生のお子さんがラップで畳み掛ければ、私は85年ライブエイドでのクイーンのパフォーマンスの完全再現(ははははは、うそです。でも歌ったのは♪We will rock you!)

参観の子どもたちのノリも最高で、手拍子・足拍子、掛け声(というより雄叫び!?)で超盛り上げます。

結局時間がなくて、披露できたのは数人にとどまりましたが、ライブ会場の視聴覚室が大爆発!!(もう敢えて「ライブ」って言っちゃいましょう)

企画運営してくれた情報委員会のみんなと一緒にやってくれたその他の6年生のみんな、そして、このライブを盛り上げてくれたお客さんのみんな、どうもありがとう!センキュー、ベイベー!!

1月31日【子どもがつくる学校】マスコットキャラクター投票は翌週から

3年生有志が企画運営している築地小学校のマスコットキャラクター設定。応募作品は膨大な量に上りました。なんてったって、この子らが各担任教諭にお願いして回って、全ての教室で子どもたち全員に応募用紙を配ってもらったのですから。君たち、どこでこんな方法考えだしたの?ははははは。この威力は抜群!で、多数の応募に繋がったのです。

それらの中から企画運営の子どもたちによって6作品が選ばれ、児童玄関前に掲示されました。

この中から全校の子どもたちによる投票で最多得票作品がマスコットキャラクターになるのだそうです。

どの作品が選ばれるのかな?投票は翌週から1週間です。

1月30日【2・4年、1・6年合同体育】長縄跳びは回し手が重要

上学年と下学年がペアになって合同体育をしています。写真はこの日行った2年生と4年生、それと数日前に行った1年生と6年生の活動の様子です。写真はありませんが、3年生と5年生もペアでやっています。

種目は縄跳び。やはり主眼は長縄跳びでしょう。上級生が下級生がうまく跳べるように、縄を回すスピードやタイミングを調整したり、飛び出すタイミングを知らせるために掛け声をかけたりと、様々な工夫をし、励ましながら長縄跳びを楽しんでいます。

それにしても最後の写真の上級生の縄を回す低さったら!下級生がジャンプするその下を絶妙なタイミングで縄を素早くくぐらせるとでも言えばいいのでしょうか。また、肘を伸ばして手をグルングルンと大きく回す子もいます。素晴らしい!回し手がうまく回せばたいていの子は跳べるのじゃないかしら。

この合同体育は、体力をつけるのはもちろんですが、上学年と下学年が一緒に行うことで、思いやりの心、みんなで一つのことを協力してやり遂げようとする態度の育成もねらいとしています。

みんな練習すればするほど、上手に跳べるようになってるね。

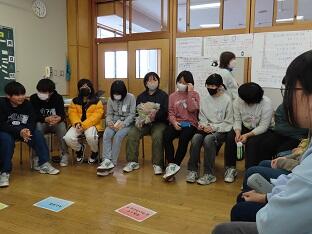

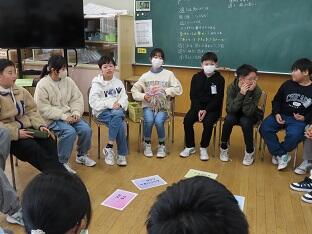

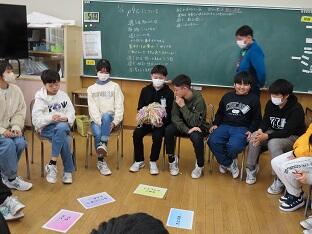

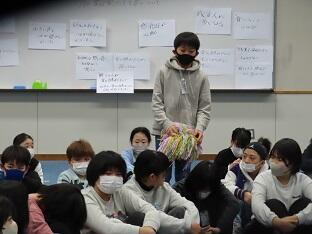

1月30日【5年国語p4c】説明文で対話

5年生は国語『想像力のスイッチを入れよう』をp4cで読み深めます。

ところがこの教材、説明文なのですよねえ・・・。p4cでは答えのない問いについて、みんなでああだこうだ言い合うのに適していると思うのですが、この日扱うのは説明文です。論理的に積み上げられた文章を果たしてp4cで深めることができるのか⁉ 私自身もほとんど説明文の学習でのp4cって見たことがありません。もちろん実践したことも。

しかし、5年生は熱心に対話をし、読み深めていったのです。

担任は全く途中介入せず、子どもたちだけで対話を回し、そして深めていったのです。恐るべし5年生!そして担任の勇気ある決断と実は隠されていたファインプレー(問いの設定)に拍手!👏👏👏

問いは「この説明文で筆者が大切だと述べている文章が4つあるが、その中で最も大切だと述べているのはどれか?」です。

子どもたちは例のごとく、随時叙述に立ち返りながら熱心に発言し、友だちの意見を聞いています。これ、完全に板についていますね。

友だちの意見を聞き、自分の考えを変える子が続出!なんてすばらしい!

私も一人の参加者として2,3回発言し、対話をがらんがらんとかき回します。

子どもたちはそのたびに教科書を読み直し、必要に応じて自分の意見に修正を加えます。

時間を目いっぱい使ったp4c。全員が発言し、それぞれに考えを深めた対話となりました。

授業後、こっそり担任に、「で、担任としてはどれが一番大切なのだと思うの?」と訊くと・・・。

ははははは。答えは内緒にしておきましょう。それにしてもこりゃあ、担任にアッパレですわ!

子どもたちもよくやった!アカデミックな対話でした。お見事!

1月29日 祖父母サポーター様による階段磨き

祖父母サポーター様が今日もまた献身的に校舎内美化活動をしてくださいました。

私自身諦めていた階段の頑固な汚れ。これを様々な道具を使い、様々に工夫してピカピカに磨き上げてくださったのです。

本当にありがたいことです。心から、心から感謝申し上げます。

1月29日 『冬の日』

♪長ーい間~、バスに揺られて~、今日もまた勉強しにゆく~

こんな気持ちで子どもたちは学校に来てくれているんでしょう。

いやいや、バス通学の子ばかりではありません。徒歩で学校に来てくれている子どもたち。吹雪に吹き飛ばされそうになるのをこらえ、うつむきながら歩を運んで来た子どもたちにも心から感謝したいと思います。学校職員として、嬉しいことだなあと思います。

明日は晴れるといいね。

1月29日【6年国語p4c】扉の詩

光村図書の国語の教科書には、どの学年でも表紙をめくるとすぐに詩が掲載されています。いわゆる「扉の詩」というものですが、いずれもなかなか難解なのです。

6年生の教科書には、会津の詩人 羽曽部忠さんという方が書いた以下の詩があります。

タイトルは書かれていません。

「一まいの紙から、

船が生まれる。飛行機が生まれる。

ひとかたまりのねん土から、

象が生まれる。つぼが生まれる。

生まれる、生まれる。

わたしたちの手から次々と。」

う~ん分かるような、分からないような・・・。難解ですね。

今回はこの詩をp4cで深読みしてみようと思います。

p4cを行う前にメタファー(隠喩)という手法を説明しておくとともに、問いは時間が限られていたので私が設定しました。

「教科書編集部は、この詩を冒頭に掲載することで、私たちに何を訴えているのか?」です。

なお、今回ファシリテーションは私が行いましたので、対話を記録できませんでした。

似ている意見を合わせたり、意訳したりした報告となりますこと、ご承知おきください。

「まず『船』は何を表しているかなんだけど、夢や希望を追い求めて航海するっていうイメージなんじゃないかな」

「海のような広い世界を切り拓いていけって感じかな?」

「どこへでも行けるよって言ってる感じ」

「船は転覆しちゃう。転覆って挫折を表している。で、挫折するかもしれないけれど、それでもあきらめないで航海を続けていこう、強い気持ちをもって乗り越えようっていうことなんだよ」

「世界は広いし、様々な人がいる。そういう人たちに出会って、様々な生き物のを見ていきなさいよって」

「そう。船の乗務員や船長さんみたいに」

「飛行機は船よりも速く進める。燃料は船よりもたくさん必要だし、墜落したら船と違って助かる見込みはほぼない」

「2つに違いはあるけど、飛行機も広い世界に行けるよね」

「いずれも広い世界に飛び出していけって」

「じゃあ、『象』って何を表してるの?」

「象は大きくて力強い」

「動物だから命を大切にしてほしいと思ってる。心もね」

教師「船や飛行機、象に比べると『つぼ』っていうのはちょっと違う感じだ。何を表してる?」

「つぼは割れやすい。人間はガラスのようなもの。だから大切にしようっていうこと?」

教師「つぼは割れやすいけれど、ものすごく高価になったりもする。あと、様々なものを入れられるよね」

「ああ、何を入れるのか」

「学んだことや信頼した人とか、気持ちとか?」

「そう。で、そういうのはみんな紙や鉛筆、粘土で作れるんだ。そういう何ということのない材料で」

「そうだね。紙、鉛筆、粘土も人が作ったもの。船とか飛行機とかつぼとかって人が作ったもの。そういうものを使って、私たちにも船や飛行機が表現してるものを生み出してほしいって編集部は願っている」

教師「教科書にはこの詩のタイトルが書かれていない。どんなタイトルがつくと思う?」

「この詩には『生まれる』って言葉がたくさん出ているでしょう。だから『生まれる』がいいと思う」

「私は『創造』かな。生まれると同じ意味かもしれないけれど。この教科書自体にも『創造』ってタイトルがついてるし。その冒頭の詩なんだから」

子どもたちも私も、大変リラックスした中でのp4cでしたが、詩中のメタファーに着目して読解した彼らはさすが。素晴らしい対話、素晴らしい深読みでした。

最後に子どもたちに自己評価することを求めました。次の3点です。「一生懸命考えましたか?」「友だちの発言をよく聞きましたか?」「深読みって楽しいなと思いましたか?」の3つです。そして子どもたちはいずれの設問にも多くの子が肯定の挙手をしていました。

お菓子とかつまんで、紅茶とか飲みながら対話してもいいなって思えました。

大人が哲学対話するときって、そうしてもますものね。6年生ももう大人って感じかな。

いい対話でしたよ、君たち。

1月28日【5年総合】米粉ベーグル試作品いただきまーす💛

先日、子どもたちに米粉ベーグルの商品開発について教えてくださり、子どもたちがアイディアスケッチを託したお二人。そう!「米粉パンと抹茶のお店yine」さんが、子どもたちの描いたスケッチを基に5種類の試食品を作ってきてくださいました。

自分たちの思いが具現化する瞬間を子どもたちは待ち焦がれていたんでしょうね。試作品を取り出すYineさんの手元に、子どもたちの瞳は釘付けです。そして、実食!あああああー!いいなあー!ものすごくおいしそうです。

もぐもぐ中の5年生に「ねえ、どう?」と訊くと、「校長先生、ものすごくおいしいです!」と満面の笑み。ちょっと大人の味と説明を受けたレモンのベーグルも、チョコのベーグルも、まめまめベーグル、バナナのベーグルも、みんなみんな「すごくおいしい!」ですって!あああああー!食べたーいとよだれを垂らしていたら、「校長先生もどうぞ」とYineさんからありがたいお言葉!そりゃあいただくでしょうってことで、ぱくっと一口。もうね、あまりのおいしさに悶絶です、悶絶!これは、チョーうまいです!

ホクホク顔の子どもたち!自分の思いや夢が叶うって、協力してくれた方々はもちろんのこと、社会への信頼をもつってことに繋がるのじゃないかしらと思います。

それにしてもおいしかったなあ。いや、ホントにおいしいの!

試作品のベーグルをいただきに並ぶ子どもたち。こりゃあ、行列のできるベーグル屋さんですね。ははははは。

この試作品は今後さらにブラッシュアップされて、店頭に並ぶのだそうです。わぁお!これは子どもたち、嬉しいねえ。最高の体験だね。

Yineのお二人、本当にありがとうございました。

*最後の写真。子どもたちや担任を差し置いて私が写っちゃって、メンゴ。

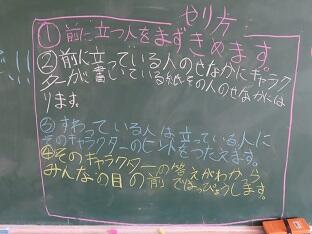

1月28日【子どもがつくる学校】背中のキャラクターだぁれだ?

3年生有志が企画運営してくれた「背中のキャラクターだぁれだ」ゲーム。

前の日から「校長先生、明日のイベントのために、今日から視聴覚室で机とか準備していていいですか?」、さらに翌日(つまりこの日)「校長先生、今日の20分休みにイベントの準備を視聴覚室でやってもいいですか?」。もうね、ホント素晴らしい。「準備おさおさ怠りなし」って君たちの行動のようなことを言うんだよ。すごいなあ。

で、イベント本番。もう成功まちがいなしじゃないですか!これだけ準備してるんですもの。私の知らないところで、ガンガンと準備が進んでいて、舌を巻くばかり。

集まってくれた子どもたちも大いに楽しんでいました。「もっとやりたい」「もっとやりたい」っていうリクエストに応えて、翌日の昼休みも開催されることになりました、このイベント。

よかったねえ、参加者のみんな!

ありがとう、企画運営の3年生有志の皆さん!

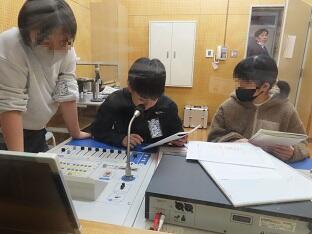

1月28日 最近のお昼の放送室はこんな感じ

委員会活動は活発に行われているし、昼休みの子どもたちの主体的な企画運営活動もガンガンと行われています。

様々な活動について全校児童に周知する場合には、給食時に放送するのが当校のスタンダード。

で、最近の給食時の放送室はこんな感じです。ごった返してます。

もう、緊張の面持ちの子どもたちが入れ代わり立ち代わり。はははは。素晴らしいよ、君たち!

1月28日【2年学級活動p4c】2年生ランドの振り返り

先日、大盛況のうちに幕を閉じた「ようこそ 2年生ランドへ!」の振り返りをp4cで行います。2年生はバンバンと発言しました。すごいなあ、このセーフティの高さ!では早速対話を見ていきましょう。

さて、p4cの前に担任と子どもたちが話している中で自然と問いは決まっていきました。それは「2年生ランドの時間設定はあれでよかった?」です。合計5つのブースを4分ごとに回るという時間設定。どうだった?

「私はもっと1年生と話したかったし、交流したかったなあって思ったよ」

「そうだね。時間がもっと多ければ、1年生にはいっぱい遊んでもらえたし、それだけ楽しんでもらえたと思う」

「一回4分間で次のブースに1年生を送らなくちゃならなかったから、早口になっちゃったかも」

「うん。ぼくももっと遊びたかった」

「時間が気になっちゃって、遊びをしてもらう時もささっという感じになっちゃった。もうちょっと時間があれば、もう少し楽しく遊べたかもね」

「うん。ぼくももっと時間があればもっと楽しく遊べたと思う」

「ねえ、ぼくはさ、1年生も楽しかったと思うけど、ぼくら2年生も楽しめたと思うよ」

「そう思うよ。でももっと時間があれば、もっと楽しめたかな」

「時間が少なかったから、1年生は遊び足りなくなかったかな?」

「ねえ、訊きたいんだけど、何でもっと時間をあげたかったの?」

「私はね、1年生がもっと遊びたかったんじゃないかって思ったの」

「そうだね。遊び足りないと思ったかも」

ここで教師が介入。「ねえ、みんなに訊きたいんだけど、みんなは時間が短かったんじゃないかって思うんだよね。でも1年生はずいぶん満足してたんだって。どうしてだろうね」

「うん。時間は短かったかもしれないけれど、1年生は楽しんでくれたと思うよ」

「ぼくたちにとっては時間が短くて、でもやらなくちゃならないことはたくさんあったから、大変だった。1年生は遊ぶだけだから、4分間でもよかったのかもね」

「そうかも。1年生は楽しそうだったなあ」

「ぼくはさ、やっぱり4分間って過ぎるのが速いって思った」

「でも、短くても楽しそうに遊んでくれたよね」

「5分間くらいがよかったんじゃない?そうした方がルールをゆっくり説明できるし、1年生もゆっくり遊べるし」

「ぼくは4分間くらいがちょうどよかったよ。1年生にとっても、ぼくにとっても」

「うん。1年生はね、最後にっこり笑ってくれたんだよ。嬉しかったな」

教師が再び介入します。「『時間増やしたらよかった』って意見が多かったみたいだけど、時間を増やしたらその分何ができたと思う?」

「まず、1年生に遊んでもらう時間が増えるよ」

「時間があれば、もっと遊ぶ時間が長くできたからそれだけよかったんじゃない?」

「あとね、ルール説明を長くできた。それだけ楽しく遊べたと思うよ」

「そうだなあ。6分間くらいあれば、もっとゆっくり説明できたかな」

「2回戦目とかしても面白かったかもね」

「うん。時間があれば景品とかもっとあげられたよね。景品とかおもちゃとかあげたら、すごく喜んでもらえて嬉しかったな」

「そうだね、すごく喜んでもらえたよね」

「さっきの話に戻るんだけど、時間があれば1年生と仲よく遊べたと思うよ」

「うまいやり方とかゆっくり教えながらできたと思う」

「うん。ゆっくり教えられたと思う」

「お手本を見せられたかも」

「そうしたら、1年生はもっと楽しくできたのかな」

いよいよ対話も終盤。ここで担任が三度介入。対話はどんな結論に至るのでしょうか!?

「ねえ、みんなはどうだった?この2年生ランド楽しめた?」

「うん、ぼくたちも楽しかったよ」

「一緒に遊んだりもできたしね」

「2年生ランドが終わった時、1年生は笑顔で帰ってくれた。私も笑顔でできたし」

「ぼくも楽しくできたよ。笑顔でできた」

「そう。1年生も笑顔だった」

「1年生を見てたら、みんな楽しく遊んでくれていたから嬉しかったよ」

「そうだね、楽しく遊んでくれて嬉しかった」

「うん。喜んでくれてよかった!」

「私、またやりたい!」

「私ね、この日のために説明とかいっぱい練習して覚えたんだけど、当日はセリフを忘れちゃって紙を見ちゃったのが悔しい。1年生に『かっこいい』って思ってもらえるように次こそがんばりたい!」

2年生がこの2年生ランドにかけた思いの強さを感じます。

ねえ、君たち。セリフの紙を見たって構わない。だって準備から当日の運営まで素晴らしかったんだもの。君たちは1年生の瞳に「とってもかっこよく映ってた」と思うよ!お見事!!

2年生のp4cでは1年生同様、同じ内容の発言が繰り返される傾向にありますが、それでいいのです。だって腑に落ちるって、何度も考えて、口に出してみて、それで漸く理解できるものだと思うのです。

それにしてもいい対話でした。お見事!

実はこの対話の鍵、隠れたファインプレーは、子どもたち一人一人の発言はもちろんなのですが、担任の途中介入の発言が絶妙だったと思われます。

すごいなあ、2年担任!私が言うのもおこがましいですが、センスあると思います。子どもともどもアッパレあげてください。アッパレアッパレ!!!

1月27日【4年理科】冬芽/凍み渡り

この日の朝、4年生は理科で桜の冬芽の観察。

私もついていったところ、おおお、グラウンドの雪は凍み渡りするのにちょうどいい感じになっているじゃないですか。

私は、「ははははは。おもろー」とグラウンド中を歩き回っていましたが、4年生は真面目に勉学に勤しんでいました。以前1年生についていったときに私も見つけた冬芽を4年生も見つけ、においを嗅いでいたりしましたよ。みんな立派だなあ。

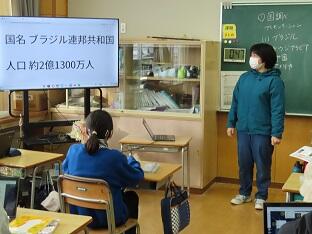

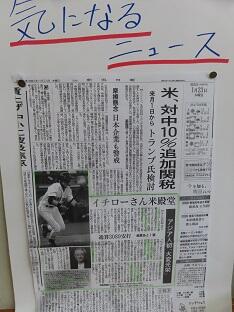

1月27日【6年教室掲示】社会に耳目を開く

6年生は社会科の勉強中。外国の国々の中から一つ選んで調べ、大型ディスプレイでプレゼンテーションしていました。

「なかなかよく調べているなあ、感心、感心」と目を後ろに転じてみると、面白い掲示がありましたので、紹介します。

小学生だと社会の動きについてはほとんど関心がない子が多いのが一般的かもしれません。しかし、我らが6年生は社会的な大きな出来事については学校でもこうして刺激されながら知ることができているようです。さらに自分なりの考えを持ち、友だちと対話してくれたらいいなあと願っています。

1月27日【1年国語p4c】誰とでも

1年生は国語の教科書の冒頭に掲載されている詩(いわゆる「扉の詩」)でp4cをしました。

教師と子どもたちが、「この言葉ってどういう意味?」「ここの部分はどういう意味なんだろうね?」と話しているうちに自然と問いは決まっていきました。

問い「『ともだち、ともだち。みんな ともだち。いいな、いいな・・・』って何がいいんだろう?」

では行きましょう。1年生の対話、とくとご覧あれ!

「この世界の動物や植物たちと友だちって、いいな、ってこと」

「友だちがいっぱいだといいなって意味」

教師「友だちって人間だけのこと?」

「ううん。鳥とかネズミとか、水族館の生き物とかも友だちだって言ってる」

教師「え、どこ見れば分かるの?」

「ほら、詩の上のイラストだよ。人間が鳥やネズミとも手をつないでいるでしょう。だから動物や植物も友だちって意味」

「それは友だち、多くなるね」

「地球の生き物はみんな友だちだからいいなってこと」

「動物ってさ、人間よりも早く死んじゃうことが多いでしょう。だから動物よりも人間が友だちの方がいい」

「友だちだけじゃなくて、お家の人がいっぱいいるといいな」

「動物とか植物とかは触れるでしょう。でも空は触れない。だけど触れなくて見ているだけで友だちになれるよ」

「人間はしゃべれるからいいなって言ってるんじゃないの?」

「だから仲良くなれる。それで『いいな』」

「人は走れるからいいなって思った」

この段階での子どもたちの「いいな」の理解は、「人は〇〇できていいな、動物からしたらうらやましいな」という捉えと「友だちがたくさんいるって嬉しいことだな」の2種類あるようです。

もう少し、対話を子どもたちに委ねてみましょう。

「みんないろいろな趣味があるでしょう。友だちが多いってことは多くの趣味について分かったり、教えてもらったりするから嬉しいなってこと」

「魚は水の中でも息ができるから、人は魚はいいなって思ってる」

「虫や鳥はしゃべれない。人もジャンプはできるけれど、すぐ地面に落ちちゃうから飛ぶことはできない。虫や鳥は人をうらやましいって思ってるし、人は鳥や虫をうらやましいって思ってる」

「私は詩で『いいな、いいな』って言ってるのは、友だちがたくさんできて嬉しくて言ってるんだと思う。うらやましいじゃない」

「そう。それといっぱい友だちができるといいなって気持ちもあると思う」

ここで私も介入。「ねえ、さっき人は話せるから人と友だちになりたいって意見が出たよね。じゃあ、話せない人とは友だちになりたくないの?得意なことがない人とも友だちになりたいの?」

「私は得意なことがない人とも友だちになりたいなあ。一緒にやるとできるようになると思うよ」

教師「ああ、そういうこと教科書の詩にも書いてあるよね」

「あ、書いてあった!できない子でも一緒にやればできるようになるってこと。できない子でもね。できないからって友だちになりたくないってことはないなあ」

「人ってさ、あきらめなければ、できるようになるんだよ、きっと」

「私は世界中のいろいろな人と友だちになりたいなあ。得意技がない人ともね」

教科書にはこの詩のタイトルは掲載されていないのですが、実は『ともだち』っていう詩なのです。この教科書自体にも『ともだち』って題名が付けられていることからも、この扉の詩の趣旨と教科書編集者の方々の願いは明らかだと思えます。

1年生のみんな、まもなく小学校生活の最初の一年が終わるね。どうだった?私が見る限りはみんなは仲良くなるばかりじゃなくて、できなかったことにも一緒に挑戦し、解決したことが多かったんじゃないかしら。

対話に1年生の一年間の学びが詰まっていた、そんなp4cになりました。

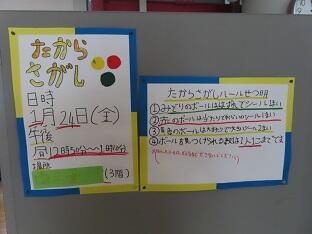

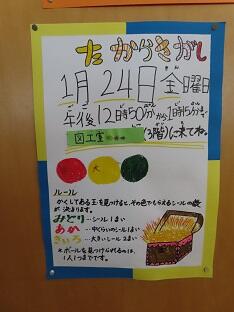

1月24日【子どもがつくる学校】宝さがし

3年生有志の3人が企画運営してくれた「宝さがし」がこの日の昼休みに開催されました。

赤、黄、緑の三色のボール(子どもたちが三色のガムテープを使っての手作り!)を図工室内に隠し、見つけた色によってもらえるシールが変わるというルールです。

3年生有志はどんどん自分たちで動き、私の助けはほとんど必要ありませんでした。

宝さがしゲームは大盛況!1回目が終わっても、「まだやりたい」という子が続出。それで1回目にボールを見つけられなかった子たちだけで2回目をやるほど。で、2回目が終わってもまだやりたいという子がいて、結局3回戦までやったようです。これらをはじめとし、予想外の出来事がいくつかありましたが、すべて子どもたちが自ら臨機応変に判断して運営したのです!恐るべし!!

まだ宝探しやり足りないって子もいるでしょうから、この調子ならまた別日にもう一回やりたーいって声が上がるのじゃないかしら。

子どもたちはもう手慣れた様子で、ポスター作りから放送での周知まで、先を見通して活動していたんですよ、ホントお見事!

1月24日 教育とは地味なもの

教育においては、感動的な授業だけが、人を育てるのではありません。日々の積み重ねや練習の積み重ねが成果をもたらすことが往々にしてあり、それがとても大事なのです。

「為すことによって学ぶ」という考え方はその最たるものと言えるでしょう。これはアメリカの教育学者J・デューイの言葉で、「人は、経験したことから学ぶことが多い。 だから自分の経験したことを基に考えを深めることでさらに成長し、その経験を価値付けていくということを繰り返していくことが重要である」という意味で使われるのだそうです。う~ん、ちょっと分かりにくいですね。この言葉を、算数に当てはめるとします。例えば計算ドリルでは同じような問題ばかりが並べられているように見えますが、実はあれ、少しずつレベルが上がっていて、前の問題の考え方を活用すると、レベルが少し高次の問題でも自力解けるように配列されているのです。それで前に解いたやり方を応用できないか考えながら次の問題に挑戦すると、正解する場合があります。解き方の説明を聞いてもよく分からない場合にでも自分なりに考えながら解くことで理解はより一層確かなものになると思います。

このような学習は地味なもので、学校で学ぶ授業はもしかしたらほとんどこうした類の学習なのかもしれません。しかし、それはとても大切な学習なのです。デューイの理論は派手に見える体験的な学習にも適用されます。当校では派手な授業も地味な授業も大切にして日々子どもたちの指導に当たっています。

1月24日【2年生活】ようこそ!2年生ランドへ

「教育とは地味なものである」と言った舌の根も乾かぬうちに、こんな派手な教育活動を紹介しちゃうのです。ははははは。

この日、2年生は、1年生を教室に招待し、生活科で作ったおもちゃで遊んでもらおうという企画。題して「ようこそ!2年生ランドへ」です。この日のために相当な準備をしていたのでしょう。結構な期間、子どもたちはこの2年生ランド活動にどっぷりつかっていました。

用意されたおもちゃは、「パタパタくるま」、「ボート レース」、「ビリビリ糸電話」、「ジャンプ ロケット」、「ゴロンゴロンねこちゃん」の5種類。班ごとにおもちゃを作って、1年生に説明もして、進行もしてと各班がまるで独立したゲームコーナーのようです。説明文章も何度も推敲に推敲を重ねたのでしょうね。

1年生はかなり楽しんでくれました。景品やおもちゃをプレゼントされてご満悦。きっと2年生もとっても楽しかったんじゃないかしら。よかったね、2年生のみんな!

1月23日【1・2年体育】そり遊び

1、2年生は胎内スキー場に行ってきました、そり遊びに。スキー場に到着時には、なんと豪雨だったそうです涙(誰の行いが悪かったのかな?はい、私です。す、すみません)が、少し時間をおくと雨は上がったとのこと。その後の一日の天気を見ると、奇跡のように、子どもたちがそりを楽しんでいる間だけ雨は降らなかったようです(誰の行いがよかったのかな?)

写真では伝わりにくいかもしれませんが、そりの疾走感を子どもたちは存分に楽しんだようです。学校で子どもたちが雨に濡れていたらかわいそうと拭くタオル等を用意し、乾燥室っぽくスキーウエアを干す部屋まで準備してはいましたが、全くの杞憂に終わりました。子どもたち全く濡れていなかったのですもの。よかった~。

帰ってきた子どもたちはホクホク顔。「校長先生、とっても楽しかったです」と報告してくれました。子どもたちは雪国の冬を堪能できたようですね。

今回ボランティアをかって出てくださった保護者様が何人もいらっしゃいました。おかげをもちまして、子どもたちは安全に、ものすごくそりを楽しむことができました。ありがとうございました!心から感謝申し上げます。

1月23日【委員会活動】健康委員会の健康クイズ

休み時間に校舎内を回っていると、健康委員会が作成したクイズの前で友だちと相談しながら答えている子たちがいましたよ。私も現在挑戦中。なかなか難しい問題で、私もたじたじ・・・。だって、問題に挑戦する以前にそもそもどこに貼ってあるのか見落としもちゃうんだもの。こりゃあ、目を皿のようにして校舎内を徘徊しなくちゃ!

いくつか紹介しますね。

1月22日【子どもがつくる学校】「楽しい学校ですねえ」

先日、来校者の方から「楽しそうな学校ですねえ」と言われました。その理由を尋ねると、「怖い話大会だとか面白そうなイベントがたくさんあるんですね」とのこと。それよりも前に、大学の先生がお出でになった時も、「これらの活動を子どもたちが自分たちでやりたいって言って企画運営しているなんて、すごいですねえ」と感嘆されていました。別の大学の先生も同じようなことを言ってらっしゃったんですよ。佐度のとある学校の校長先生も同じようなことをおっしゃっていました。

子どもたちにとっては遊びの一環なのかもしれませんが、実は大きな学びの場だったりするのです。

今日も何人かのお子さんが校長室に来て、「校長先生、今度ミニ・コミュニティ・ボールつくりをやりたいんです」って申し出がありました。子どもたちだけでやるとしたら、ちょっと難しいかもね。でもやりたいよねえ、君たち。考えてみるね。

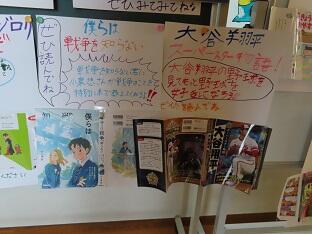

1月22日【委員会活動】アイディア満載の活動

5・6年生で編成されている委員会活動ですが、アイディア満載の楽しそうな活動が展開されています。いくつか紹介しますね。

●松の子スマイル委員会・・・全校の子どもたちに学校のことをもっとよく知ってもらい、好きになってもらうためにクイズが校舎内のいたるところに掲示されています。この目的以外のクイズも掲示されていて、どこにどんなクイズが掲示されているのか、探すのも楽しそうですね。

●図書委員会・・・図書室前に移動黒板が設置され、お勧めの本が紹介されていました。どれも面白そうな本ばかりです。

●情報委員会・・・毎日放送を聞いていると自分でも放送してみたいって子もいるだろうってことで、放送体験を企画していました。楽しい体験だったみたいね。

●給食ボランティア委員会・・・給食時に「給食クイズ」を放送で出しています。「昔、人気のあった給食のメニューは?」など面白いものばかり。

●健康委員会・・・クイズに答えることで健康になれる秘訣が分かるクイズを校舎内に掲示しています。こちらもとっても楽しいクイズです。

1月21日【子どもがつくる学び 子どもがつくる学校】代表委員会

この日の昼休み、代表委員会が開催されました。議題は「6年生を送る会」の実施計画です。これまで5年生は隠密裏に準備を進め、この日の提案に繋げたのです。代表委員会も6年生が中学校の入学説明会で出かける日に設定するなど、実に用意周到です。

6年生を送る会のねらいは、「6年生に感謝の気持ちを伝えよう」とされていて、各学年に役割が分担されていました。君たちの気持ちが伝わればいい会になること間違いなしですよ。5年生のみんな、全校を動かす素晴らしい集会の企画運営をありがとう!

さらにもう一つ提案がありました。こちらは3年生有志が提案してくれた「築地小学校のマスコットキャラクターを募集します!」です。こちらのねらいは「築地小学校がもっともっと楽しくなるように」なのだそうです。初めに私に子どもたちからこのような企画をやりたいですと話があったときに、私嬉しくなっちゃって、「これは全校に関わることだから代表委員会で提案してみたら」とかる~い気持ちでアドバイスしたら、3年生は臆することなく、代表委員会の場でバンバンと提案しちゃうんですものねえ。その意欲と物怖じしないバイタリティに心からの拍手を贈りたいと思います。

こちらの提案は無事可決、実施が認められ、マスコットキャラクター応募用紙も配付されました。さあ、6送会と併せて、これから忙しくなりますよー。

それにしても、以前このホームページで昼休みの子ども主体の活動は「遊びの一環」と書いたマスコットキャラクター募集はもう遊びの範疇を超えていますね。ホント素晴らしいと思います。

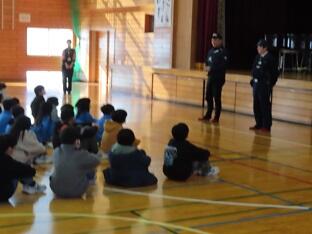

1月21日 避難訓練(不審者対応)

この日は不審者に対応するための避難訓練を行いました。

指導者として、新潟県警察生活安全課長様、築地駐在所様、そして不審者様です!ははははは。「不審者様」はおかしいか。警察の方から不審者役をしていただいたのです。

さて、訓練では20分休み終了直後という慌ただしい中ではありましたが、子どもたちは放送をよく聞いて、真剣に、そして速やかに避難することができました。全員がこのように適切に避難できたって素晴らしいことだと思います。警察の方からもお褒めの言葉を頂戴しました。

当校の学校運営の2本柱のうち1本は「地域連携」です。地域の方々が毎日、ふつーに出入りされています。もしかして不審者も同じように出入りしているとしたら危ないのでは?とお感じの方もいらっしゃるかもしれません。が、私はそうは考えません。多くの方が日常的にたくさん出入りされるということはそれだけ抑止力になることでしょうし、もし何かあっても助けてくださる大人がたくさんいるということになります。子どもたちは大勢の地域の方々から守られているってことになります。もちろん職員玄関は基本的に施錠されていて、インターホンで来意をお伝えいただくことになっていますが。

この日の避難の様子を見ていると、当校では不審者による殺傷事件は起きそうにないって感じになりますが、普段は禁物。常に備え、子どもたちの安全確保に職員一同全力を尽くします!

ちなみにピントが合っていない1枚目の写真は、当校職員が不審者役の方と対峙しているところです。不審者役の方はちょうど陰になって見えませんが。頼もしい限りです。

1月20日【1・2年】冬休みを振り返って/3学期の抱負③

1月16日とこの日の給食の時間、1年生と2年生の代表のお子さんが、冬休みを振り返っての感想と3学期の抱負を放送で発表してくれました。

他の学年同様、やっぱり立派に堂々と発表してくれました。

これですべての学年の代表の意見発表を終えたことになります。

代表のお子さんばかりでなく、築地小学校のすべての子どもたちが有意義な冬休みを過ごすことができたのでしょうし、3学期に頑張りたいことを心にもって今を過ごしています。

築地小学校のすべての子どもたちよ、周りのみんなは君たちを応援していますよ。心置きなくがんばってほしいと思います。

フレー、フレー、築地! それ、フレッ、フレッ、築地ー! おー、イエ~

1月20日【給食】悲願のメニュー(私にとって)

この日の給食メニューのメインは「奄美の鶏飯」です。具をのせた丼ご飯に、スープをかけ、さらに刻みのりを載せて食べるスタイルなのです。

そう言えば私子どもの頃、ご飯に味噌汁をかけて食べたいと思っていたのですけれど、行儀が悪いからと禁じられていたのです。子どもたちに訊くと何人かのお子さんもダメと言われていたとか。やりたかったこのスタイルでの食事だったのです。奄美の方々は幸せだなあ、このスタイルが伝統食になってるなんて。この度、ここ築地で私の夢が漸く叶ったという感じです。

そういうこともあるからかしら、この「奄美の鶏飯」、ものすごくおいしかったです!ごちそうさまでした。

1月20日【4年理科、1年生活】冬来たりなば、春遠からじ

4年教室を覗くと理科の学習中。この日は虫を含めた動物の冬越しについて学んでいました。教科書を参考に一生懸命調べ学習です。

ちょうどその頃、場所を移して1年教室。1年生も同じような内容で学習していました。子どもたちは冬将軍に負けないよう完全武装です。き、君たち、ま、まさかこれから雪中行軍!?すごいなあ、彼らのバイタリティは。お、頭にp4cで使うミニコミュニティゴールを冠している子もいます、な訳ないか。ははははは、

私も「おー、さむさむ」って言いながら後についていきました。

ところが、1年生は寒さなんて関係ないみたいですね。元気いっぱい。冬の動植物の様子が見られるか、見に行ってみたというのがこの時間の学習目的です。子どもたち、何を見つけたのかな?

私も見つけましたよ、桜の冬芽。雪に埋もれながらも、しっかりと春の準備をしているんですね。

「冬来たりなば、春遠からじ」。いい言葉だなあ。

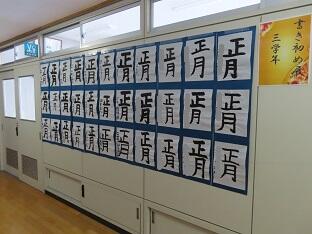

1月17日 開催中です 校内書初め展!

この日から1月31日(金)まで校内書初め展を開催しています。

時刻は15時45分から16時45分まで。

場所は1階です。

どうぞお出でください。

あ、土日はお休みです。

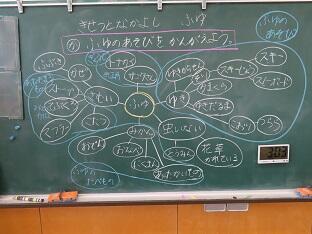

1月17日【1年生活】冬の遊び/イメージマップの活用

1年生は生活科の学習で冬の遊びについて学んでいました。

最近、私なんかは「おー、寒い寒い」と体を縮こませてばかり。できるだけ肌の露出がないようにしています。外に出ようものなら目や口を開くことさえ困難です。ははははは。そこまでじゃないか。

しかし、子どもたちは風の子、雪ん子。この寒空の中、外に出て何して遊ぼうか、嬉しそうに相談してるんですものね。

お、黒板を見るとイメージマップが描かれています。テーマは「冬と言えば」。連想するものを学級で出し合って、担任がそれをイメージマップとして記録していたのです。

イメージマップは個人の頭の中でイメージを膨らませ、新しいアイディアを生み出すためのツールとして使う場合が多いのですが、今回担任は子どもたちの発言を分類しながら記録し、授業の最後には冬のイメージを黒板いっぱいに埋め尽くしたのです。これは圧巻ですね。子どもたちも見て「冬って様々なことがあるんだな」とその多面性に気付いたのではないかしら。

子どもたちは班ごとにどんな遊びをするのかとっても楽しそうに考えています。君たち、風邪ひかないように思いっきり遊んでね。私は校舎の中から見守っていることにしまーす、ははははは。

1月17日【2年国語】常に叙述に立ち返る/根拠を基に考えを組み立てる

2年生は国語の説明文の授業中。

担任が文章に書かれていることについて子どもたちに質問します。

すると、子どもたちは頭の中で想像したことではなく、ちゃんと教科書の叙述を根拠に回答するのです。

国語の学習では、常に叙述に立ち返り、それを根拠に自分の考えを組み立てることが求められます。

これは5・6年生ももちろんそうなのですが、担任は2年生のうちからそのように考えられるよう鍛えているのですね。

「はい。◎◎◎◎です。どうしてかと言うと、教科書の〇ページの〇行目に「~~~」と書いてあります。だから◎◎◎◎なのです」

このようなしっかりとした答え方ができるお子さんが多いです。素晴らしいと思います。

おっ、ノートにも根拠となる箇所をしっかりと書いていますね。文字も丁寧。素晴らしいことですね。

1月16日【5年総合】米粉ベーグルづくりに挑戦に向けて

先日、胎内市のマサヤ菓子舗様にご協力いただいて、米粉スイーツを共同開発した我らが5年生。その後、米粉フェスタで販売し、大盛況のうちに幕を閉じたのは私たちの記憶に新しいところです。

さて、この度米粉を使った食品づくり第2弾に取り組んじゃうのです、我らが5年生は。

ご協力いただくのは、「米粉パンと抹茶のお店 Yine(イネ)」様です。素敵なご夫婦で、とってもお優しいのです。さらにお志も相当に高くていらっしゃるのです。そんなお二人をお迎えしての5年生の授業。とっても楽しみでした。で、期待に違わぬ授業になったのです!

Yineの小島様から今のお仕事についてとそれを志した理由をお伺いし、さらに米粉製品開発の苦労話を伺った子どもたちは、お二人に憧れのまなざし。これだけで素晴らしいキャリア教育になったのです。が、それではまだまだ終わりませんでした。お店の商品の一つであるベーグルの作り方を伺い、商品の現物をお見せいただきながら、「この緑色のベーグルは中にホウレンソウが混ぜ込んであるんですよ」というお言葉を聞くと、教室中に「えええええー!」っとどよめきが生まれました。

さらに、商品開発の観点をご教授いただいた後に、子どもたちは自分たちが開発するベーグルのラフスケッチをしました。ほらほら、君たち。もうよだれが垂れてるよ。ははははは、うそうそ。でも、君たちとYine様が共同開発するベーグル、さぞおいしいんだろうねえ。まだ完成してませんが、とりあえず購入予約お願いしとこうっと!

1月16日【6年学級活動p4c】ショック!!!「p4c多過ぎ問題」!?

「6年生は週1でp4cやってます」と担任から聞いていました。

かなりの頻度ですねが、これくらいやっているからこそ、彼ら6年生はものすごく成長していると感じています。

ものごとを深く考える力、自分の思いを臆せずに表現しようとするその姿勢、協働的に対話する力。素晴らしい子どもたちです。

だからこそ、この日のp4cで選ばれた問いが私に与えたショックは大きかったのです。それは

「p4c、多すぎ問題」!

ガーン!子どもたち、p4c嫌だったのー!?ショック・・・。

私が失意のどん底の中、p4cは始まりました。

「前は週1くらいだったんだけど、最近は週3くらいやってる。さすがにちょっと多すぎなんじゃないかなと・・・」

ははははは。週3ですかー!それはそれですごい!

「p4cを週1くらいでやるならいいんだけど、今はp4cやる機会が多すぎて、それもノンジャンルのことが多いから、対話する問いのネタがなくなっちゃうって言うか、ネタ切れ」

「そう。週1ぐらいがちょうどいいと思う」

「やり過ぎると、次のp4cまで集中力が戻ってこない。切れたままになっちゃってる感じ」

そこで、私がみんなに訊いてみました。「p4cって相当な集中力が必要な人ってどれくらいいるの?」

すると何と全員が挙手です。全員ですよ、全員!それくらい彼らは全身全霊をかけて(ははははは、そこまでじゃないか)、p4cをやっていたんですね。道理ですごい対話がすごいわけですね。私はものすごく嬉しくなりました。で、さらに訊いたのです。

「みんな、そうだったんだね。素晴らしいと思う。じゃあさ、どれくらいの頻度がいいの?」

「そうですね、ぼくは週1くらいかなあと思うけれど、問いのネタがあればもっと多くてもいいかなと思います」

「ぼくは週5!友だちとこうやって話すことはいいことだと思うからです」

「う~ん、問いがあればいいけれど・・・」

「じゃあ、間をとって週2くらいがいいんじゃない?みんなで一つのことを考え深めるっていいよね」

「もうちょっと多くて、週3くらいでどうかな?」

「私は多くても少なくてもどちらでもいい。回数が問題なのではない。私たちp4cやってるけど、やればやるほどよくなれるって言うか、深く考えられるようになっていると思うよ」

あああああーーーーー!私、涙がちょちょ切れそうです。君たちも自分たちの成長をしっかり自覚していたのね。ううううう・・・(涙)

「週1か週2がいいのかな。大きな行事があるときはその前にp4cしたり、終わった後にp4cで振り返ったりするといいから、もっと多くてもいいけど」

「やっぱり、週3がいいなあ。私は考えるのが楽しいもの」

「p4cをすることで、新しい考えを思いついたり、友だちの考えを聞いたり、そして自分の意見を発言するって大事なことだと思う。減らさない方がいい」

「でもやっぱり多すぎると集中できなくなっちゃう。集中力が限界になっちゃう」

「ぼくは週5がいいと思う。p4cは問いを設定する力、話す力、みんなと対話する力が付く。算数ってめんどくさいから、算数よりp4cの方がいいなあ。もっとp4cをやって集中力をさらに付けたい」

「う~ん、私は週1がいい。久しぶりにやる方がやる気も上がるよ」

「私は週5。集中力が上がるし、勉強になるよ、友だちの意見を聞くのって」

「ぼくは週2くらいがちょうどいい」

「今は道徳や学級活動でp4cすることが多いでしょう。どちらかp4cやったら、もう一方はp4cじゃなくていいんじゃない?」

「私は週1。週5は力が付くことは付くと思う。でも飽きちゃうよ。みんながそうだとしたら、人が話している間おしゃべりする人が出てきて、セーフティが崩れちゃう。そうなったらp4cしても意味がなくなっちゃう」

「週5はやっぱり飽きちゃうと思う。でもさ、国語や算数はもっといっぱいやってるよ」

「本音を言うと、国語や算数は面倒くさい。体育は好きだけど」

「国語や算数は単元によって学習内容が変わるよね。だから飽きない。p4cだって問いは変わるけれど、根本的なことは同じだから飽きちゃったり、集中が途切れちゃったりするかも」

ここで私が介入。「外国では、数人の子が一つの大きなテーブルを囲んで授業を受けている光景がよく見られる。グループ学習が授業の基本になっている国も多いんじゃないかなあ」。私は話し合いながら課題を解決するという点ではグループ学習もp4cも同じというつもりでの発言でしたが、子どもたちは、ふ~ん、で、それが何か?って顔してます。子どもたちはグループ学習とp4cは全く別物として捉えているんですね。

それならばと私はさらに介入。「理科でp4cやることがあるでしょう。あれはいいの?」

「はい。理科は単元が変わると学習する内容もガラッと変わるし、p4cも変わる」

「理科のp4cは、実験はどうやったら、どうなるかって感じの対話が多いですよね。だから国語や算数みたいに手を挙げて、黒板の前で『答えは〇〇です』って言うより、私は言いやすいです」

「理科では、予想したり考えたりするのは好き。だけど実験して新しい発見をするのがもっと楽しい」

「私もひとつのことについて予想したり深めたりするより、新しいことを見つけたり、やってみたりするのが楽しい」

「理科のp4cはいいよ。月の満ち欠けについて以前対話したよね。これまで習ったことを基に考えたりしたけど、それが楽しかった」

「ねえ、こういうのは。実験をする前に、みんなでp4cをしてじっくり予想したり考えたりしてから実験するの。どう?」

「ああ、いいね」

おおおおおーーーーー!当校の理想とする教育像「子どもがつくる学び」を地で行ってますね。子どもたちは授業のよりよい方法にまで言及を始めました。

私、すっかり嬉しくなっちゃって、さらに介入。「君たちすごいよ。君たちが授業の方法を考えるなんて、まさに子どもがつくる学びの最たるものだね。じゃあさ、どんな勉強が君たちにとって楽しい勉強なの?ドリルでひたすら練習とか」

「そうですね。私は問題集やドリルをずっとやってるより、新しいことをどんどん学んでいきたい。もっともっと先に進みたい」

「p4cはいい。みんなの意見を聞いているうちに考え方が変わって、よくなると思える」

「うん。みんなで考えるのがいい。算数なら計算方法を覚えるんじゃなくて、それまで勉強したことを基にして考えるのがいいな」

「そうだね。漢字練習もただひたすら書いて覚えるだけじゃなくて、漢字の成り立ちを調べるとかすると楽しいし、覚えやすい」

「国語や算数なら、まずp4cをやってから、それからいつもの授業するといいと思う」

「算数は学ぶべきことが決まってるからp4cに向いてるかどうかわからないけれど、国語なら物語文の登場人物の心情とかについて考えるのにp4cはいいんじゃない?」

「ああ、そうだね。次の物語の授業でやってみたい」

「結局さあ、一人でやるんじゃなくて、みんなで考えたいってことなんだよね」

p4cの実践を積んでいくと、わずか半年程度で子どもたちはここまで鍛えられるのですね。

敢えて言いましょう。恐るべし6年生!恐るべし担任!

子どもたちのp4cに対する捉えがどんな学習に向いているかとか、よさは何かとかなど、実に深いと思います。

さすが6年生!君たちとp4cしているとホント楽しいよ。ありがとう!

1月15日【1年道徳p4c】外国の料理

これまで素晴らしい対話を展開している1年生。この日は担任がファシリテート。実は、このファシリテートが素晴らしかったのです。

まず、問い(課題)の設定の妙です。教科書にはインドのカレーやアメリカのハンバーガー、中国の水餃子などの写真が掲載されています。これらの写真を見ながら、担任は子どもと対話していきました。「おいしそう」「私、これみんな食べたことある」「この写真の料理はみんなおいしいよ」「餃子はスープの中に入っているね。焼いてない」「私ね、こういう餃子食べたことあるよ」「水餃子って言うんだよ」「うん、つるんとしておいしいんだ」「インドのカレーは日本のカレーと違うね」「インドのカレーってものすごく辛いんだよ」「へえ、そうなの」など子どもがどんどんつぶやいているのを担任は整理しながら、「どんな料理が好き?」と問い掛けました。すると、「カップラーメン!」という声。ははははは。確かにカップラーメンはおいしいわなあ。ところが担任はこれを好機として逃しません。「ねえ、みんな。カップラーメンってどこで生まれたのか知っている?実は日本で生まれたんだよ」と話すと、へーと子どもたちにとっては意外な感じ。

さらに教科書を見ながら、子どもたちに問い掛けました。

「写真の子どもたちは何て言ってる?それぞれの国の子どもたちはそれぞれの国の料理を紹介しながら何を伝えたいんだろうね?」

子どもたちは「ええとね、自分の国の食べ物の好きなところだよ」「自分の国の好きな食べ物」「自分の国のことについて、食べ物の他にも紹介したいことがあるんじゃないの?」と子どもたちの発言があったところで、担任は「じゃあ、p4cの問いは何にする?」ととどめの一撃。子どもたちが選んだ問いは、「外国の料理って、おいしいのかな?」に決まりました。おおー!いい問いですね。さすが子どもたち、さすが担任です!

もう一つこのp4cの素晴らしいところを挙げるとするなら、対話における子どもたちの発言と担任の対話を深める問い掛けでしょう。これについては、以下の対話をご覧ください。

では、対話の流れをダイジェストで見ていきましょう。

「私はおいしいと思うよ」

「でも、辛い料理もあるでしょう。苦手な人もいるかもしれない。でも人それぞれだしね」

「私たちが辛いって思っても、その国の人たちにとっては違うかもよ」

「うん、その国の人たちにとってはおいしいかも」

「食べ物の味は国によって違う。日本では辛いと思われても、その国の人たちにとってはおいしいと思うよ」

「インドのカレーって、日本と違ってパンみたいなのにつけるおかずがたくさんある。だから辛いおかずがあっても、別のおかずを食べればいいから、全く食べられないってことはないんじゃない?」

私も発言しちゃいました。「私中国に行ったときに食べた料理はものすごく辛かったの。で、小学校で給食も食べさせてもらったんだけど、それもものすごく辛かったのよ。で、『1年生もこんなに辛いの食べるんですか?』って訊いたら、『はい、普通においしいって食べてますよ』って答えだったんだよ」

「やっぱり、日本の私たちにとっては辛くても、中国の人たちにとってはおいしいんだよ」

「ほかの国でも同じ。インドのカレーだって、インドの人は辛くてもおいしいと思うと思う」

「その国の人たちは、自分の国の料理を外国の人にもおいしいって言ってもらえると嬉しいと思う」

担任が再び深める発問をします。「さっきの話なんだけど、どうして教科書の子たちは自分の国の料理を紹介してくれたんだろうねえ?」

「みんなに自分の国の料理がおいしいって思ってほしいんだと思う」

「みんなに食べてもらいたいんだよ」

「教科書に載ってる国以外の国の人も、自分の国の料理をおいしいって言ってもらいたいと思ってるよ、きっと」

「国によって、おいしいって感じ方が違うと思う」

「料理に入っているものも違うし」

「それぞれの国の人は、『私の国の料理は、私が好きな味です』って伝えたいと思うよ」

「あなたはどんな料理が好きですか?って訊きたいかも」

いよいよ道徳の時間も終盤です。

担任「みんなは日本の料理で紹介するとしたら、どんな料理を紹介する?」

「ぼくは納豆ご飯」

「私は日本のカレーライス。すごくおいしいよって」

「カレーライスはご飯も使われてるから、すごく大事」

「自分の国の好きなところも言いたい。教科書の子たちは料理のことおいしいって言ってるけど、自分たちの国もいい国だよって言いたいと思う」

「うん。国のいいところって、いろんな感じがあるから、全部好きって言いたいよね」

何と子どもたちの発言が、この対話をまとめているようになっていますね。

対話自体は同じようなところを行きつ戻りつしていますが、それでも全体を見るとじっくりじっくりと深いところに進んでいるのです。

担任が最後に一言。「みんなは、これからいろいろな国の人と付き合うことがあると思う。そういう時には、相手の国のことも大切にしながら付き合うといいね」

恐るべし、1年生!恐るべし、担任!

「外国の料理はおいしいのか?」という問いを窓口にして、気がついたら、子どもたちの対話で国際理解の大切なところまでたどり着いていました。

何というp4cでしょう。これが1年生だってことが信じられません。

お見事!

1年生のみんな、今の気持ちを持っていれば、世の中は分断されることなく、世界は平和になると思うよ。君たちが大人になる日が楽しみです。

1月15日【4年総合】焼き芋の調理

1階廊下に香ばしい、ものすごくいい匂いが家庭科室から漂ってきましたよ。実は4年生が自分たちで育てたサツマイモを調理していたのです。

調理の講師はベースクラフターの平野様。平野様、何でもできるんですねえ、ホントすごいと思います。

アルミフォイルで包んだサツマイモをフライパンでじっくり焼き、焼き芋の完成です。子どもたちは、芋を2つに割って一言「わあ、黄金の芋だー!」。ははははは。ま、まぶしーって感じなのでしょうね。

そしてこの焼き芋をも凌ぐおいしさと評価を得たのは、サツマイモのバター焼き。「もっと食べたーい」という声が聞こえました。栽培で苦労した分、おいしさもひとしなのでしょうね。

1月15日【3・4年】冬休みを振り返って/3学期の抱負②

意見発表、この日は3、4年生の番です。代表のお子さんが立派に意見発表をしてくれました。やっぱりすごいなあ。

1月15日【祖父母サポーター】校内美化作業

今週も祖父母サポーターの皆様方がお出でくださり、ボランティアで校舎内の美化作業を行ってくださいました。この寒空の下、また寒風吹きすさぶ中、玄関の窓ふき等を丁寧に行ってくださる姿に、ただただ頭が下がるばかりです。心から、心から感謝申し上げます。祖父母サポーターの皆様、本当にありがとうございます。

作業のタイミングが合わず写真には写っていませんが、このほかにも何人もの方がボランティアで美化作業をしてくださっているのです。ありがたいことです。

1月15日【子どもたちの自主的・自律的活動】昼休みの校長室はまるで作業場

昼休みに融資の子どもたちが主体的に行っている昼休みの企画運営活動。

先日、「新春クイズ大会」と「人間まちがい探し」が成功裡に終わったばかりですが、子どもたちは様々なアイディアが溢れ出てくるようで、既に新たな企画が動き出しています。

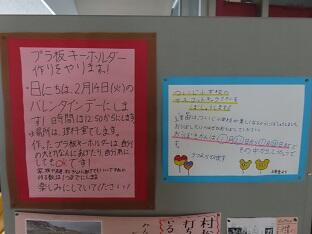

今計画されているのは、「築地小学校のマスコットキャラクターを作ろう」のほか、「宝探し」、「バレンタインデーのプラバン作り」、「背中のキャラクターはなあに?」、そしてついに来ました「p4c大会」!

全校を動かし、学校全体に新風を吹き込む素晴らしい企画ばかり。すごい子どもたちです。

作業するのは自分の教室の他・・・、校長室ー!おかげで昼休みの校長室はポスター作りが行われていたり、企画会議が行われていたりとわいわいがやがや。あたかも作業場の様相を呈しています。

私はと言うと、「校長先生、色画用紙ください」「校長先生、ガムテープください」「校長先生、マジック貸してください」と完全に子どもたちの使いっ走りです、ははははは。嬉しいなあ、子どもたちが自分たちの自由な発想でどんどん動いているのですもの。

当校が理想とする教育像「子どもがつくる学び 子どもがつくる学校」の具現化に向け、子どもたちは猛スピードで走り出しています。

1月15日【職員作業】書初めの展示作業

17日金曜日から始まる「校内書初め展」に向け、職員が子どもたちの作品を1階廊下に貼り出しました。

力作が揃っています。

ご都合をつけ、どうぞお出でください。

1月14日【5・6年】冬休みを振り返って/3学期の抱負①

給食の放送で、各学年の代表児童が冬休みの振り返りと3学期の抱負を発表しています。

初日のこの日は、5、6年生。堂々として立派な発表でした。お見事!

1月14日【子どもがつくる学び 子どもがつくる学校】人間まちがい探し

3年生有志が企画運営してくれる「人間まちがい探し」が昼休みに開催されました。彼らはポスターを作って掲示したり、申込書を作ったり、放送で開催を周知したりしてくれたんですよ。今までほかの子たちがやっていたことを見て、学んでいたのでしょうね。会の運営もばっちり!堂に入ったものです。

会全体を見通して運営する力も素晴らしいものです。問題を出してくれる子が少なく、時間が余りそうだと見るや、こっそり私のところにやってきて、小声で「校長先生、時間が余りそうなんです。校長先生からも問題出してくれませんか?」って言うのです。なんて素晴らしい!こんなことなかなかできるもんじゃあありません!この企画運営力のすばらしさ!脱帽です。それにこの子たち、まだ3年生なんですよ!ほんとすごいなあと舌を巻くばかりです。私の後には別の教師も出題者として飛び入り参加。この教師にも子どもたちが出題を依頼したのかな?子どもたちの素晴らしさとこの教師の志の高さに、心からの敬意を表します。

一応ルールを改めて説明すると、まず、問題を出す子がポーズをとります。解答者が目をつぶっている間に1か所だけポーズを変えるので、どこが変わったのか当てるクイズです。

皆さんも、以下の写真でこの人間まちがい探しクイズに挑戦してみてください。

①

②

【答え】①体操着に隠さていた手が出ている。交差した腕も左右逆になっていますね。②左手の伸ばされていた人差し指と中指が、人差し指だけになっている。

1月14日【5年国語】写真を文章で表現する

5年生国語は『言葉でスケッチ』。1枚の写真に写っていることを文章表現する学習です。

写真はこれ。かわいい子猫ちゃんですね。5年生はこの写真をどのように表現するのでしょうか?

まず、子どもたちはこの写真を以下の4つの観点から分析します。

① 見て分かること

② 人物などの様子

③ 周りの様子

④ 想像したこと

担任は、子どもたちに情景描写をするように指導していました。私が辞書を引くと、「情景」とは「①感興とけしき ②その人の目に映じたありさま。また、単に、ありさま」とありました(『広辞苑第四版』新村出編 岩波書店)。つまり、子どもたちには自分の心を通じて見えるものを表現しなさいってことなんですね。

例として担任が「猫が草むらに横になっている」と言うと、子どもたちは「なんか、大人が腕枕して休憩しているみたい」という反応。ははははは。君たち、よく分かっているじゃないですか。

今後は、子どもたちが分析したことを基に、短い文章にまとめるそうです。

どんな文章を彼らは書くのかしら。楽しみです。

1月14日【2年算数】習熟のための工夫

2年生は時計の読み方の練習中。人は誰しも1回聞いただけでは理解したり覚えたりするのは相当困難なことです。だからこそ繰り返し繰り返し練習する必要があるのですね。ただし、ただ繰り返し練習するだけでは、意欲は持続できにくいでしょう。そこは教師の腕の見せ所。手を変え品を変えして子どもが飽きないように、楽しく練習し学習した事柄を習熟できるようにします。

さて、2年生は時計の読み方の学習中。1年生で習っていても、やっぱり繰り返し復習していくことが大切です。子どもたちは2人ペアになってジャンケン勝負。勝った方がグー、チョキ、パーの何で勝ったかによって、模型の時計の長針を進める時間を変えています。グーで勝ったら5分進める、パーで勝ったら10分といった具合です。そして、11時になったらゴール!この遊びで大盛り上がり!このように練習をゲーム化して、楽しみながら、時計の読み方に習熟できるようにしています。

1月10日【子どもたちの自主的・自律的活動】新春クイズ大会

5年生の2人が昨年末から企画運営してくれていた「新春クイズ大会」。もちろん私も参加し、大いに楽しみましたよー。とっても楽しかったです。

これまで、この2人の5年生は頻繁に校長室に来室して打ち合わせをし、お昼の放送を通じて全校の子どもたちによく働き掛けてもくれました。まさに私が意図していた企画運営力、仲間と協働的に活動する力を発揮してくれました。どうもありがとう。

この2人。次なる企画も頭にあるようですよ。すごいなあ。それもまたとっても楽しみです!

1月10日【全学級国語】校内書初め大会

この日の2時間目は校内書初め大会。各教室に分かれて、全校同じ時間に取り組みます。

放送で校長の開会の挨拶を行った後、どの教室でも子どもたちは集中して取り組んでいました。

「書は人なり」と言います。一画ずつ丁寧に書いて、心も整えることができたかな。

1月10日【4~6年学級活動p4c】黙食か?おしゃべりしながらの会食か?

当校が理想とする教育像「子どもがつくる学び 子どもがつくる学校」の学校運営部門でのいよいよ本丸と言っていいかもしれません。学校全体に関わるルールに子どもたちの意見を通り入れます。

実は12月に4年生の数人のお子さんたちから「校長先生にお願いがあります。今給食は黙って食べていますよね。それをしゃべりながら食べてもいいことにしてほしいのです」と直訴がありました。「どうして?」と尋ねると、その理由もしっかり答えます。おおおおおー!ついに来ましたね!待っていたんだよ、君たちのその言葉、そういう、学校を自分たちで変えていきたいっていう思いを!

そこで私は給食担当と生活指導担当の教師に話し、さらに職員全体にも話して、この日の教育活動に持ち込んだのです。

4~6年生の子どもたちが一堂に会して、給食の黙食を継続するか?話しながら食べてもいいことにするか?それとも、今現在やっているように前半は黙食、後半になったら話して食べるのもいいことにするか?これをp4cで対話します。

しかし、なんてったって90人弱の大群です。一体どんな対話になるのかしら?私は、朝から楽しみで眠れませんでした、ははははは。朝は眠らないか。

では、早速対話の様子を見ていきましょう。

まずは直談判に訪れた数人の4年生からです。

「みんなで話しながら食べた方が楽しいし、友だちとの関係もよくなるので、給食は話しながら食べてもいいと思います」

ほかにも数人、怒涛のように同様の意見で畳み掛けます。

やがて別の子どもたちも話し始めました。

「みんなが食べるときに話していたら、あまり食べないうちに給食の時間が終わっちゃうんじゃない?」

「給食を残す人が多くなると思う」

「それに感染症も心配。感染症にならないために黙食が始まったんでしょう。まだ感染症はなくなってないよ」

「唾が飛ぶと感染症になっちゃうかも」

「じゃあ、口元を押さえて、小さい声で話せばいいんじゃない?」

「やっぱり今やっているように、初めは黙食してて、12時30分になったら食べ終わった人は話してもいいことにしたら?」

「そうだね。そうした方が、ある程度感染症対策にもなるし、楽しくも食べられる」

「ねえ、話してもいいタイミングは、時刻で決めるんじゃなくて、食べ終わった人からしゃべってもいいことにしたらいいんじゃない?」

「う~ん。でもそうしたら、食べるのが遅い人はずっとしゃべれなくて悲しいと思う」おおー!友だちの発言から連想されること、推論できることに目を向けた発言ですね。素晴らしい思考力!

「私は最初からしゃべってもいいことにしたらいいと思う」

「そうだなあ。でもさ、しゃべってもいいことにすると、残量が多くなっちゃうし、そうなると『給食は残してもいいものだ』って考える人も出てくるかもよ」おおおおおー!これもまた推論に基づいた発言ですね、素晴らしい!

「感染症対策なんだけど、小さい声で唾が飛ばないように話すようなルールにするといいと思う」

「ねえ、こういうのは?隣の人が食べ終わっていて、自分も食べ終わっている場合にはしゃべってもいいことにするの。話しかけてもいいって言うか」

「隣の人だけだと範囲が狭すぎると思う。周りの人も食べ終わっていて、かつ自分も食べ終わったら話しかけてもいいの」

「ねえ自分で残しちゃいそうって分かっている人は、しゃべらないんじゃないの?」

「やっぱりさあ、みんながちゃんと食べるってことが大事なんだよなあ」あああああー!まさにそのとおり!給食指導の大切なところを突いてくるねえ。

「みんなで楽しく食べてれば、友だちがおかわりするのを見て、自分も食べきっておかわりしようって気になると思う」

ここで意見が途切れたので私が介入。p4cの思考のツール(WRAITEC)の中でも子どもたちが使いにくいとされている発言をかまします。

「さっきの話にもどるんだけど、本当にしゃべっていると給食の残量は増えるのかな?」

「そうですね。50%は本当だと思う。残飯が多いときはしゃべっているときだと思う」

「残渣量が多いときはおしゃべりだけじゃなくて、メニューの好き嫌いにもよるんじゃないかなあ」

ここでこの段階での考えを確認しました。3択で自分の考えに挙手してもらったのです。

① 給食は最初から最後まで、しゃべりながら食べるのがいいと思う人 ・・・ 6人

② 給食は最初から最後まで、黙って食べるのがいいと思う人・・・2人

③ 給食は前半は黙って食べて、後半はしゃべりながら食べるのがいいと思う人・・・その他大勢

つまり、黙食かしゃべりながら食べるのかの2項対立ではなく、第3極を選んだ子が多かったのです。そしてこれは、現行の給食をとるときのスタイルでした。

対話は続きます。

ここで5年生のあるお子さんが対話を深めようと試みます。

「みなさんに質問です。好き嫌いをなくすにはどうしたらいいと思いますか?」

おおー!給食のマナーを超える問い掛けですね。

「苦手な食べ物をなくすよう努力するってことだと思うよ」

「ぼくはね、苦手なものが出ても、自分が好きなものだと思い込むといいと思う」

「ああ、そうだね。苦手なものが入っていないと思い込む」

「それもそうだけど、給食で盛ってもらう時に、苦手なものは少なくしてもらって、盛られた分はがんばって食べる」

「うん。苦手なものでも1回は食べてみようよ」

「嫌いなものは味がないものだと思い込むのがいいんじゃない?」

時間が残りわずかになったので、最後は私が引き取りました。

「みんな、それぞれ一生懸命考えていて、素晴らしいp4cになったと思うよ。給食をとるときに大事にしてほしいことを言うね。一つは対話の中でも出されたけれど「まずは、みんながちゃんと食べること」。もう一つは「食材になってくれた命、それは動物も植物も同じことなんだけれど、そういう命をありがたいと思って食べてほしいんだ。どの生き物も命は失いたくないと思っている。それをいただくんだからね」。

これほどの大人数が同じ会場で一つの問いについて対話するのは初めての試みでしたが、どの子も真剣に対話に参加していました。人数が多い分、一人当たりの語る分量は少なくならざるを得ないのですが、それでも最後まで集中を途切れさせず考え続けていました。

特筆すべきはどの子もただ楽しいだけを望むのではなく、教育の一環として、よりよく成長できる一つの方策として給食を捉えていたことでした。給食は単なるエネルギー補給ではなく、ただ楽しむ場なだけでもなく、残さずいただくことが命を大切にすることにもつながると考えていた子も少なくなかったのです。今までの指導がしっかり子どもたちの中に生きていたということなのでしょうし、何よりも各ご家庭の教育力の賜物であると感じました。

今後は子どもたちの意見を踏まえ、給食の食べ方について職員間で再考することになりますが、「いただきます」「ごちそうさまでした」が、ただのお題目や喫食する合図なのではなく、どのような意味があるのか考えながら食べるようになってほしいと、子どもたちには期待しています。

これからも「子どもがつくる学び 子どもがつくる学校」を実現するために、築地小学校は邁進します!