学校ブログ

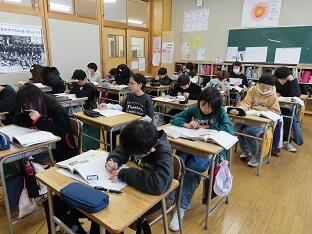

1月17日【2年国語】常に叙述に立ち返る/根拠を基に考えを組み立てる

2年生は国語の説明文の授業中。

担任が文章に書かれていることについて子どもたちに質問します。

すると、子どもたちは頭の中で想像したことではなく、ちゃんと教科書の叙述を根拠に回答するのです。

国語の学習では、常に叙述に立ち返り、それを根拠に自分の考えを組み立てることが求められます。

これは5・6年生ももちろんそうなのですが、担任は2年生のうちからそのように考えられるよう鍛えているのですね。

「はい。◎◎◎◎です。どうしてかと言うと、教科書の〇ページの〇行目に「~~~」と書いてあります。だから◎◎◎◎なのです」

このようなしっかりとした答え方ができるお子さんが多いです。素晴らしいと思います。

おっ、ノートにも根拠となる箇所をしっかりと書いていますね。文字も丁寧。素晴らしいことですね。

1月16日【5年総合】米粉ベーグルづくりに挑戦に向けて

先日、胎内市のマサヤ菓子舗様にご協力いただいて、米粉スイーツを共同開発した我らが5年生。その後、米粉フェスタで販売し、大盛況のうちに幕を閉じたのは私たちの記憶に新しいところです。

さて、この度米粉を使った食品づくり第2弾に取り組んじゃうのです、我らが5年生は。

ご協力いただくのは、「米粉パンと抹茶のお店 Yine(イネ)」様です。素敵なご夫婦で、とってもお優しいのです。さらにお志も相当に高くていらっしゃるのです。そんなお二人をお迎えしての5年生の授業。とっても楽しみでした。で、期待に違わぬ授業になったのです!

Yineの小島様から今のお仕事についてとそれを志した理由をお伺いし、さらに米粉製品開発の苦労話を伺った子どもたちは、お二人に憧れのまなざし。これだけで素晴らしいキャリア教育になったのです。が、それではまだまだ終わりませんでした。お店の商品の一つであるベーグルの作り方を伺い、商品の現物をお見せいただきながら、「この緑色のベーグルは中にホウレンソウが混ぜ込んであるんですよ」というお言葉を聞くと、教室中に「えええええー!」っとどよめきが生まれました。

さらに、商品開発の観点をご教授いただいた後に、子どもたちは自分たちが開発するベーグルのラフスケッチをしました。ほらほら、君たち。もうよだれが垂れてるよ。ははははは、うそうそ。でも、君たちとYine様が共同開発するベーグル、さぞおいしいんだろうねえ。まだ完成してませんが、とりあえず購入予約お願いしとこうっと!

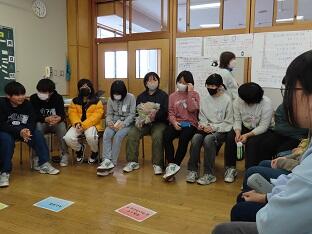

1月16日【6年学級活動p4c】ショック!!!「p4c多過ぎ問題」!?

「6年生は週1でp4cやってます」と担任から聞いていました。

かなりの頻度ですねが、これくらいやっているからこそ、彼ら6年生はものすごく成長していると感じています。

ものごとを深く考える力、自分の思いを臆せずに表現しようとするその姿勢、協働的に対話する力。素晴らしい子どもたちです。

だからこそ、この日のp4cで選ばれた問いが私に与えたショックは大きかったのです。それは

「p4c、多すぎ問題」!

ガーン!子どもたち、p4c嫌だったのー!?ショック・・・。

私が失意のどん底の中、p4cは始まりました。

「前は週1くらいだったんだけど、最近は週3くらいやってる。さすがにちょっと多すぎなんじゃないかなと・・・」

ははははは。週3ですかー!それはそれですごい!

「p4cを週1くらいでやるならいいんだけど、今はp4cやる機会が多すぎて、それもノンジャンルのことが多いから、対話する問いのネタがなくなっちゃうって言うか、ネタ切れ」

「そう。週1ぐらいがちょうどいいと思う」

「やり過ぎると、次のp4cまで集中力が戻ってこない。切れたままになっちゃってる感じ」

そこで、私がみんなに訊いてみました。「p4cって相当な集中力が必要な人ってどれくらいいるの?」

すると何と全員が挙手です。全員ですよ、全員!それくらい彼らは全身全霊をかけて(ははははは、そこまでじゃないか)、p4cをやっていたんですね。道理ですごい対話がすごいわけですね。私はものすごく嬉しくなりました。で、さらに訊いたのです。

「みんな、そうだったんだね。素晴らしいと思う。じゃあさ、どれくらいの頻度がいいの?」

「そうですね、ぼくは週1くらいかなあと思うけれど、問いのネタがあればもっと多くてもいいかなと思います」

「ぼくは週5!友だちとこうやって話すことはいいことだと思うからです」

「う~ん、問いがあればいいけれど・・・」

「じゃあ、間をとって週2くらいがいいんじゃない?みんなで一つのことを考え深めるっていいよね」

「もうちょっと多くて、週3くらいでどうかな?」

「私は多くても少なくてもどちらでもいい。回数が問題なのではない。私たちp4cやってるけど、やればやるほどよくなれるって言うか、深く考えられるようになっていると思うよ」

あああああーーーーー!私、涙がちょちょ切れそうです。君たちも自分たちの成長をしっかり自覚していたのね。ううううう・・・(涙)

「週1か週2がいいのかな。大きな行事があるときはその前にp4cしたり、終わった後にp4cで振り返ったりするといいから、もっと多くてもいいけど」

「やっぱり、週3がいいなあ。私は考えるのが楽しいもの」

「p4cをすることで、新しい考えを思いついたり、友だちの考えを聞いたり、そして自分の意見を発言するって大事なことだと思う。減らさない方がいい」

「でもやっぱり多すぎると集中できなくなっちゃう。集中力が限界になっちゃう」

「ぼくは週5がいいと思う。p4cは問いを設定する力、話す力、みんなと対話する力が付く。算数ってめんどくさいから、算数よりp4cの方がいいなあ。もっとp4cをやって集中力をさらに付けたい」

「う~ん、私は週1がいい。久しぶりにやる方がやる気も上がるよ」

「私は週5。集中力が上がるし、勉強になるよ、友だちの意見を聞くのって」

「ぼくは週2くらいがちょうどいい」

「今は道徳や学級活動でp4cすることが多いでしょう。どちらかp4cやったら、もう一方はp4cじゃなくていいんじゃない?」

「私は週1。週5は力が付くことは付くと思う。でも飽きちゃうよ。みんながそうだとしたら、人が話している間おしゃべりする人が出てきて、セーフティが崩れちゃう。そうなったらp4cしても意味がなくなっちゃう」

「週5はやっぱり飽きちゃうと思う。でもさ、国語や算数はもっといっぱいやってるよ」

「本音を言うと、国語や算数は面倒くさい。体育は好きだけど」

「国語や算数は単元によって学習内容が変わるよね。だから飽きない。p4cだって問いは変わるけれど、根本的なことは同じだから飽きちゃったり、集中が途切れちゃったりするかも」

ここで私が介入。「外国では、数人の子が一つの大きなテーブルを囲んで授業を受けている光景がよく見られる。グループ学習が授業の基本になっている国も多いんじゃないかなあ」。私は話し合いながら課題を解決するという点ではグループ学習もp4cも同じというつもりでの発言でしたが、子どもたちは、ふ~ん、で、それが何か?って顔してます。子どもたちはグループ学習とp4cは全く別物として捉えているんですね。

それならばと私はさらに介入。「理科でp4cやることがあるでしょう。あれはいいの?」

「はい。理科は単元が変わると学習する内容もガラッと変わるし、p4cも変わる」

「理科のp4cは、実験はどうやったら、どうなるかって感じの対話が多いですよね。だから国語や算数みたいに手を挙げて、黒板の前で『答えは〇〇です』って言うより、私は言いやすいです」

「理科では、予想したり考えたりするのは好き。だけど実験して新しい発見をするのがもっと楽しい」

「私もひとつのことについて予想したり深めたりするより、新しいことを見つけたり、やってみたりするのが楽しい」

「理科のp4cはいいよ。月の満ち欠けについて以前対話したよね。これまで習ったことを基に考えたりしたけど、それが楽しかった」

「ねえ、こういうのは。実験をする前に、みんなでp4cをしてじっくり予想したり考えたりしてから実験するの。どう?」

「ああ、いいね」

おおおおおーーーーー!当校の理想とする教育像「子どもがつくる学び」を地で行ってますね。子どもたちは授業のよりよい方法にまで言及を始めました。

私、すっかり嬉しくなっちゃって、さらに介入。「君たちすごいよ。君たちが授業の方法を考えるなんて、まさに子どもがつくる学びの最たるものだね。じゃあさ、どんな勉強が君たちにとって楽しい勉強なの?ドリルでひたすら練習とか」

「そうですね。私は問題集やドリルをずっとやってるより、新しいことをどんどん学んでいきたい。もっともっと先に進みたい」

「p4cはいい。みんなの意見を聞いているうちに考え方が変わって、よくなると思える」

「うん。みんなで考えるのがいい。算数なら計算方法を覚えるんじゃなくて、それまで勉強したことを基にして考えるのがいいな」

「そうだね。漢字練習もただひたすら書いて覚えるだけじゃなくて、漢字の成り立ちを調べるとかすると楽しいし、覚えやすい」

「国語や算数なら、まずp4cをやってから、それからいつもの授業するといいと思う」

「算数は学ぶべきことが決まってるからp4cに向いてるかどうかわからないけれど、国語なら物語文の登場人物の心情とかについて考えるのにp4cはいいんじゃない?」

「ああ、そうだね。次の物語の授業でやってみたい」

「結局さあ、一人でやるんじゃなくて、みんなで考えたいってことなんだよね」

p4cの実践を積んでいくと、わずか半年程度で子どもたちはここまで鍛えられるのですね。

敢えて言いましょう。恐るべし6年生!恐るべし担任!

子どもたちのp4cに対する捉えがどんな学習に向いているかとか、よさは何かとかなど、実に深いと思います。

さすが6年生!君たちとp4cしているとホント楽しいよ。ありがとう!

1月15日【1年道徳p4c】外国の料理

これまで素晴らしい対話を展開している1年生。この日は担任がファシリテート。実は、このファシリテートが素晴らしかったのです。

まず、問い(課題)の設定の妙です。教科書にはインドのカレーやアメリカのハンバーガー、中国の水餃子などの写真が掲載されています。これらの写真を見ながら、担任は子どもと対話していきました。「おいしそう」「私、これみんな食べたことある」「この写真の料理はみんなおいしいよ」「餃子はスープの中に入っているね。焼いてない」「私ね、こういう餃子食べたことあるよ」「水餃子って言うんだよ」「うん、つるんとしておいしいんだ」「インドのカレーは日本のカレーと違うね」「インドのカレーってものすごく辛いんだよ」「へえ、そうなの」など子どもがどんどんつぶやいているのを担任は整理しながら、「どんな料理が好き?」と問い掛けました。すると、「カップラーメン!」という声。ははははは。確かにカップラーメンはおいしいわなあ。ところが担任はこれを好機として逃しません。「ねえ、みんな。カップラーメンってどこで生まれたのか知っている?実は日本で生まれたんだよ」と話すと、へーと子どもたちにとっては意外な感じ。

さらに教科書を見ながら、子どもたちに問い掛けました。

「写真の子どもたちは何て言ってる?それぞれの国の子どもたちはそれぞれの国の料理を紹介しながら何を伝えたいんだろうね?」

子どもたちは「ええとね、自分の国の食べ物の好きなところだよ」「自分の国の好きな食べ物」「自分の国のことについて、食べ物の他にも紹介したいことがあるんじゃないの?」と子どもたちの発言があったところで、担任は「じゃあ、p4cの問いは何にする?」ととどめの一撃。子どもたちが選んだ問いは、「外国の料理って、おいしいのかな?」に決まりました。おおー!いい問いですね。さすが子どもたち、さすが担任です!

もう一つこのp4cの素晴らしいところを挙げるとするなら、対話における子どもたちの発言と担任の対話を深める問い掛けでしょう。これについては、以下の対話をご覧ください。

では、対話の流れをダイジェストで見ていきましょう。

「私はおいしいと思うよ」

「でも、辛い料理もあるでしょう。苦手な人もいるかもしれない。でも人それぞれだしね」

「私たちが辛いって思っても、その国の人たちにとっては違うかもよ」

「うん、その国の人たちにとってはおいしいかも」

「食べ物の味は国によって違う。日本では辛いと思われても、その国の人たちにとってはおいしいと思うよ」

「インドのカレーって、日本と違ってパンみたいなのにつけるおかずがたくさんある。だから辛いおかずがあっても、別のおかずを食べればいいから、全く食べられないってことはないんじゃない?」

私も発言しちゃいました。「私中国に行ったときに食べた料理はものすごく辛かったの。で、小学校で給食も食べさせてもらったんだけど、それもものすごく辛かったのよ。で、『1年生もこんなに辛いの食べるんですか?』って訊いたら、『はい、普通においしいって食べてますよ』って答えだったんだよ」

「やっぱり、日本の私たちにとっては辛くても、中国の人たちにとってはおいしいんだよ」

「ほかの国でも同じ。インドのカレーだって、インドの人は辛くてもおいしいと思うと思う」

「その国の人たちは、自分の国の料理を外国の人にもおいしいって言ってもらえると嬉しいと思う」

担任が再び深める発問をします。「さっきの話なんだけど、どうして教科書の子たちは自分の国の料理を紹介してくれたんだろうねえ?」

「みんなに自分の国の料理がおいしいって思ってほしいんだと思う」

「みんなに食べてもらいたいんだよ」

「教科書に載ってる国以外の国の人も、自分の国の料理をおいしいって言ってもらいたいと思ってるよ、きっと」

「国によって、おいしいって感じ方が違うと思う」

「料理に入っているものも違うし」

「それぞれの国の人は、『私の国の料理は、私が好きな味です』って伝えたいと思うよ」

「あなたはどんな料理が好きですか?って訊きたいかも」

いよいよ道徳の時間も終盤です。

担任「みんなは日本の料理で紹介するとしたら、どんな料理を紹介する?」

「ぼくは納豆ご飯」

「私は日本のカレーライス。すごくおいしいよって」

「カレーライスはご飯も使われてるから、すごく大事」

「自分の国の好きなところも言いたい。教科書の子たちは料理のことおいしいって言ってるけど、自分たちの国もいい国だよって言いたいと思う」

「うん。国のいいところって、いろんな感じがあるから、全部好きって言いたいよね」

何と子どもたちの発言が、この対話をまとめているようになっていますね。

対話自体は同じようなところを行きつ戻りつしていますが、それでも全体を見るとじっくりじっくりと深いところに進んでいるのです。

担任が最後に一言。「みんなは、これからいろいろな国の人と付き合うことがあると思う。そういう時には、相手の国のことも大切にしながら付き合うといいね」

恐るべし、1年生!恐るべし、担任!

「外国の料理はおいしいのか?」という問いを窓口にして、気がついたら、子どもたちの対話で国際理解の大切なところまでたどり着いていました。

何というp4cでしょう。これが1年生だってことが信じられません。

お見事!

1年生のみんな、今の気持ちを持っていれば、世の中は分断されることなく、世界は平和になると思うよ。君たちが大人になる日が楽しみです。

1月15日【4年総合】焼き芋の調理

1階廊下に香ばしい、ものすごくいい匂いが家庭科室から漂ってきましたよ。実は4年生が自分たちで育てたサツマイモを調理していたのです。

調理の講師はベースクラフターの平野様。平野様、何でもできるんですねえ、ホントすごいと思います。

アルミフォイルで包んだサツマイモをフライパンでじっくり焼き、焼き芋の完成です。子どもたちは、芋を2つに割って一言「わあ、黄金の芋だー!」。ははははは。ま、まぶしーって感じなのでしょうね。

そしてこの焼き芋をも凌ぐおいしさと評価を得たのは、サツマイモのバター焼き。「もっと食べたーい」という声が聞こえました。栽培で苦労した分、おいしさもひとしなのでしょうね。

1月15日【3・4年】冬休みを振り返って/3学期の抱負②

意見発表、この日は3、4年生の番です。代表のお子さんが立派に意見発表をしてくれました。やっぱりすごいなあ。

1月15日【祖父母サポーター】校内美化作業

今週も祖父母サポーターの皆様方がお出でくださり、ボランティアで校舎内の美化作業を行ってくださいました。この寒空の下、また寒風吹きすさぶ中、玄関の窓ふき等を丁寧に行ってくださる姿に、ただただ頭が下がるばかりです。心から、心から感謝申し上げます。祖父母サポーターの皆様、本当にありがとうございます。

作業のタイミングが合わず写真には写っていませんが、このほかにも何人もの方がボランティアで美化作業をしてくださっているのです。ありがたいことです。

1月15日【子どもたちの自主的・自律的活動】昼休みの校長室はまるで作業場

昼休みに融資の子どもたちが主体的に行っている昼休みの企画運営活動。

先日、「新春クイズ大会」と「人間まちがい探し」が成功裡に終わったばかりですが、子どもたちは様々なアイディアが溢れ出てくるようで、既に新たな企画が動き出しています。

今計画されているのは、「築地小学校のマスコットキャラクターを作ろう」のほか、「宝探し」、「バレンタインデーのプラバン作り」、「背中のキャラクターはなあに?」、そしてついに来ました「p4c大会」!

全校を動かし、学校全体に新風を吹き込む素晴らしい企画ばかり。すごい子どもたちです。

作業するのは自分の教室の他・・・、校長室ー!おかげで昼休みの校長室はポスター作りが行われていたり、企画会議が行われていたりとわいわいがやがや。あたかも作業場の様相を呈しています。

私はと言うと、「校長先生、色画用紙ください」「校長先生、ガムテープください」「校長先生、マジック貸してください」と完全に子どもたちの使いっ走りです、ははははは。嬉しいなあ、子どもたちが自分たちの自由な発想でどんどん動いているのですもの。

当校が理想とする教育像「子どもがつくる学び 子どもがつくる学校」の具現化に向け、子どもたちは猛スピードで走り出しています。

1月15日【職員作業】書初めの展示作業

17日金曜日から始まる「校内書初め展」に向け、職員が子どもたちの作品を1階廊下に貼り出しました。

力作が揃っています。

ご都合をつけ、どうぞお出でください。

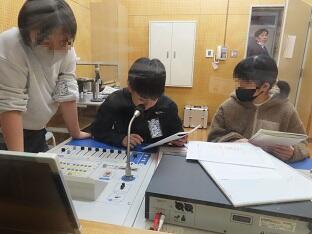

1月14日【5・6年】冬休みを振り返って/3学期の抱負①

給食の放送で、各学年の代表児童が冬休みの振り返りと3学期の抱負を発表しています。

初日のこの日は、5、6年生。堂々として立派な発表でした。お見事!

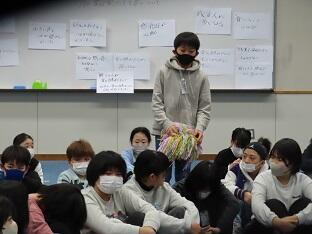

1月14日【子どもがつくる学び 子どもがつくる学校】人間まちがい探し

3年生有志が企画運営してくれる「人間まちがい探し」が昼休みに開催されました。彼らはポスターを作って掲示したり、申込書を作ったり、放送で開催を周知したりしてくれたんですよ。今までほかの子たちがやっていたことを見て、学んでいたのでしょうね。会の運営もばっちり!堂に入ったものです。

会全体を見通して運営する力も素晴らしいものです。問題を出してくれる子が少なく、時間が余りそうだと見るや、こっそり私のところにやってきて、小声で「校長先生、時間が余りそうなんです。校長先生からも問題出してくれませんか?」って言うのです。なんて素晴らしい!こんなことなかなかできるもんじゃあありません!この企画運営力のすばらしさ!脱帽です。それにこの子たち、まだ3年生なんですよ!ほんとすごいなあと舌を巻くばかりです。私の後には別の教師も出題者として飛び入り参加。この教師にも子どもたちが出題を依頼したのかな?子どもたちの素晴らしさとこの教師の志の高さに、心からの敬意を表します。

一応ルールを改めて説明すると、まず、問題を出す子がポーズをとります。解答者が目をつぶっている間に1か所だけポーズを変えるので、どこが変わったのか当てるクイズです。

皆さんも、以下の写真でこの人間まちがい探しクイズに挑戦してみてください。

①

②

【答え】①体操着に隠さていた手が出ている。交差した腕も左右逆になっていますね。②左手の伸ばされていた人差し指と中指が、人差し指だけになっている。

1月14日【5年国語】写真を文章で表現する

5年生国語は『言葉でスケッチ』。1枚の写真に写っていることを文章表現する学習です。

写真はこれ。かわいい子猫ちゃんですね。5年生はこの写真をどのように表現するのでしょうか?

まず、子どもたちはこの写真を以下の4つの観点から分析します。

① 見て分かること

② 人物などの様子

③ 周りの様子

④ 想像したこと

担任は、子どもたちに情景描写をするように指導していました。私が辞書を引くと、「情景」とは「①感興とけしき ②その人の目に映じたありさま。また、単に、ありさま」とありました(『広辞苑第四版』新村出編 岩波書店)。つまり、子どもたちには自分の心を通じて見えるものを表現しなさいってことなんですね。

例として担任が「猫が草むらに横になっている」と言うと、子どもたちは「なんか、大人が腕枕して休憩しているみたい」という反応。ははははは。君たち、よく分かっているじゃないですか。

今後は、子どもたちが分析したことを基に、短い文章にまとめるそうです。

どんな文章を彼らは書くのかしら。楽しみです。

1月14日【2年算数】習熟のための工夫

2年生は時計の読み方の練習中。人は誰しも1回聞いただけでは理解したり覚えたりするのは相当困難なことです。だからこそ繰り返し繰り返し練習する必要があるのですね。ただし、ただ繰り返し練習するだけでは、意欲は持続できにくいでしょう。そこは教師の腕の見せ所。手を変え品を変えして子どもが飽きないように、楽しく練習し学習した事柄を習熟できるようにします。

さて、2年生は時計の読み方の学習中。1年生で習っていても、やっぱり繰り返し復習していくことが大切です。子どもたちは2人ペアになってジャンケン勝負。勝った方がグー、チョキ、パーの何で勝ったかによって、模型の時計の長針を進める時間を変えています。グーで勝ったら5分進める、パーで勝ったら10分といった具合です。そして、11時になったらゴール!この遊びで大盛り上がり!このように練習をゲーム化して、楽しみながら、時計の読み方に習熟できるようにしています。

1月10日【子どもたちの自主的・自律的活動】新春クイズ大会

5年生の2人が昨年末から企画運営してくれていた「新春クイズ大会」。もちろん私も参加し、大いに楽しみましたよー。とっても楽しかったです。

これまで、この2人の5年生は頻繁に校長室に来室して打ち合わせをし、お昼の放送を通じて全校の子どもたちによく働き掛けてもくれました。まさに私が意図していた企画運営力、仲間と協働的に活動する力を発揮してくれました。どうもありがとう。

この2人。次なる企画も頭にあるようですよ。すごいなあ。それもまたとっても楽しみです!

1月10日【全学級国語】校内書初め大会

この日の2時間目は校内書初め大会。各教室に分かれて、全校同じ時間に取り組みます。

放送で校長の開会の挨拶を行った後、どの教室でも子どもたちは集中して取り組んでいました。

「書は人なり」と言います。一画ずつ丁寧に書いて、心も整えることができたかな。

1月10日【4~6年学級活動p4c】黙食か?おしゃべりしながらの会食か?

当校が理想とする教育像「子どもがつくる学び 子どもがつくる学校」の学校運営部門でのいよいよ本丸と言っていいかもしれません。学校全体に関わるルールに子どもたちの意見を通り入れます。

実は12月に4年生の数人のお子さんたちから「校長先生にお願いがあります。今給食は黙って食べていますよね。それをしゃべりながら食べてもいいことにしてほしいのです」と直訴がありました。「どうして?」と尋ねると、その理由もしっかり答えます。おおおおおー!ついに来ましたね!待っていたんだよ、君たちのその言葉、そういう、学校を自分たちで変えていきたいっていう思いを!

そこで私は給食担当と生活指導担当の教師に話し、さらに職員全体にも話して、この日の教育活動に持ち込んだのです。

4~6年生の子どもたちが一堂に会して、給食の黙食を継続するか?話しながら食べてもいいことにするか?それとも、今現在やっているように前半は黙食、後半になったら話して食べるのもいいことにするか?これをp4cで対話します。

しかし、なんてったって90人弱の大群です。一体どんな対話になるのかしら?私は、朝から楽しみで眠れませんでした、ははははは。朝は眠らないか。

では、早速対話の様子を見ていきましょう。

まずは直談判に訪れた数人の4年生からです。

「みんなで話しながら食べた方が楽しいし、友だちとの関係もよくなるので、給食は話しながら食べてもいいと思います」

ほかにも数人、怒涛のように同様の意見で畳み掛けます。

やがて別の子どもたちも話し始めました。

「みんなが食べるときに話していたら、あまり食べないうちに給食の時間が終わっちゃうんじゃない?」

「給食を残す人が多くなると思う」

「それに感染症も心配。感染症にならないために黙食が始まったんでしょう。まだ感染症はなくなってないよ」

「唾が飛ぶと感染症になっちゃうかも」

「じゃあ、口元を押さえて、小さい声で話せばいいんじゃない?」

「やっぱり今やっているように、初めは黙食してて、12時30分になったら食べ終わった人は話してもいいことにしたら?」

「そうだね。そうした方が、ある程度感染症対策にもなるし、楽しくも食べられる」

「ねえ、話してもいいタイミングは、時刻で決めるんじゃなくて、食べ終わった人からしゃべってもいいことにしたらいいんじゃない?」

「う~ん。でもそうしたら、食べるのが遅い人はずっとしゃべれなくて悲しいと思う」おおー!友だちの発言から連想されること、推論できることに目を向けた発言ですね。素晴らしい思考力!

「私は最初からしゃべってもいいことにしたらいいと思う」

「そうだなあ。でもさ、しゃべってもいいことにすると、残量が多くなっちゃうし、そうなると『給食は残してもいいものだ』って考える人も出てくるかもよ」おおおおおー!これもまた推論に基づいた発言ですね、素晴らしい!

「感染症対策なんだけど、小さい声で唾が飛ばないように話すようなルールにするといいと思う」

「ねえ、こういうのは?隣の人が食べ終わっていて、自分も食べ終わっている場合にはしゃべってもいいことにするの。話しかけてもいいって言うか」

「隣の人だけだと範囲が狭すぎると思う。周りの人も食べ終わっていて、かつ自分も食べ終わったら話しかけてもいいの」

「ねえ自分で残しちゃいそうって分かっている人は、しゃべらないんじゃないの?」

「やっぱりさあ、みんながちゃんと食べるってことが大事なんだよなあ」あああああー!まさにそのとおり!給食指導の大切なところを突いてくるねえ。

「みんなで楽しく食べてれば、友だちがおかわりするのを見て、自分も食べきっておかわりしようって気になると思う」

ここで意見が途切れたので私が介入。p4cの思考のツール(WRAITEC)の中でも子どもたちが使いにくいとされている発言をかまします。

「さっきの話にもどるんだけど、本当にしゃべっていると給食の残量は増えるのかな?」

「そうですね。50%は本当だと思う。残飯が多いときはしゃべっているときだと思う」

「残渣量が多いときはおしゃべりだけじゃなくて、メニューの好き嫌いにもよるんじゃないかなあ」

ここでこの段階での考えを確認しました。3択で自分の考えに挙手してもらったのです。

① 給食は最初から最後まで、しゃべりながら食べるのがいいと思う人 ・・・ 6人

② 給食は最初から最後まで、黙って食べるのがいいと思う人・・・2人

③ 給食は前半は黙って食べて、後半はしゃべりながら食べるのがいいと思う人・・・その他大勢

つまり、黙食かしゃべりながら食べるのかの2項対立ではなく、第3極を選んだ子が多かったのです。そしてこれは、現行の給食をとるときのスタイルでした。

対話は続きます。

ここで5年生のあるお子さんが対話を深めようと試みます。

「みなさんに質問です。好き嫌いをなくすにはどうしたらいいと思いますか?」

おおー!給食のマナーを超える問い掛けですね。

「苦手な食べ物をなくすよう努力するってことだと思うよ」

「ぼくはね、苦手なものが出ても、自分が好きなものだと思い込むといいと思う」

「ああ、そうだね。苦手なものが入っていないと思い込む」

「それもそうだけど、給食で盛ってもらう時に、苦手なものは少なくしてもらって、盛られた分はがんばって食べる」

「うん。苦手なものでも1回は食べてみようよ」

「嫌いなものは味がないものだと思い込むのがいいんじゃない?」

時間が残りわずかになったので、最後は私が引き取りました。

「みんな、それぞれ一生懸命考えていて、素晴らしいp4cになったと思うよ。給食をとるときに大事にしてほしいことを言うね。一つは対話の中でも出されたけれど「まずは、みんながちゃんと食べること」。もう一つは「食材になってくれた命、それは動物も植物も同じことなんだけれど、そういう命をありがたいと思って食べてほしいんだ。どの生き物も命は失いたくないと思っている。それをいただくんだからね」。

これほどの大人数が同じ会場で一つの問いについて対話するのは初めての試みでしたが、どの子も真剣に対話に参加していました。人数が多い分、一人当たりの語る分量は少なくならざるを得ないのですが、それでも最後まで集中を途切れさせず考え続けていました。

特筆すべきはどの子もただ楽しいだけを望むのではなく、教育の一環として、よりよく成長できる一つの方策として給食を捉えていたことでした。給食は単なるエネルギー補給ではなく、ただ楽しむ場なだけでもなく、残さずいただくことが命を大切にすることにもつながると考えていた子も少なくなかったのです。今までの指導がしっかり子どもたちの中に生きていたということなのでしょうし、何よりも各ご家庭の教育力の賜物であると感じました。

今後は子どもたちの意見を踏まえ、給食の食べ方について職員間で再考することになりますが、「いただきます」「ごちそうさまでした」が、ただのお題目や喫食する合図なのではなく、どのような意味があるのか考えながら食べるようになってほしいと、子どもたちには期待しています。

これからも「子どもがつくる学び 子どもがつくる学校」を実現するために、築地小学校は邁進します!

1月10日 技能員さんの除雪

朝から校舎周辺の除雪をしてくださっている人がいます。そうです、技能員さんです。小型のロータリー型除雪機を難なく駆使して、子どもが校門を通ってから安全に玄関まで辿り着けるようきれいに道をつけてくださいました。ありがたいことです。

それにしても除雪機で雪を飛ばす姿がかっこいい!私なんて雪を飛ばす筒形のシューターの向きをうまく調節できずに投雪口が自分の方に向いちゃって、「ドワワワワ!た、たしけてー!」ってなっちゃったときあったもんなあ。全身雪だらけ。ははははは。

1月10日 新任職員、颯爽登場!

3学期から築地小学校職員として介助員さんが新たに加わりました。早速子どもたちに寄り添ってサポートしてくださっています。

また、ALTの先生も新しく赴任されました。とっても気さくで面白い方。子どもたちは心わしづかみにされています。

お二人の素晴らしく、力強い仲間を得て、築地小学校職員一同益々パワーアップして子どもたちの健やかな成長のために全力を尽くします。よろしくお願いいたします。

1月9日【4年算数】まずは隗より始めよ

4年生の学級独自のルールとして、板書された課題を視写し終わった子からその場で立ち上がって課題文を読み上げるというものがあります。これが徹底されていて見事です。これによって課題をしっかりと意識して学習に取り組もうとする心構えにもつながっているのです。

4年生は学習規律が徹底された学級の一つですが、いくつかある中で学級の学習上のルールとして、もう一つ挙げるとするなら、ノートに書く際、課題等重要な事柄は線で囲む、それも定規で引いた線で囲むというものがあります。このように一つ一つの行為を丁寧に美しく行うことはノート作りのみならず、学力向上、ひいては生き方にも影響を与えるのではないでしょうか。

どうして子どもたちは定規を使って重要事項を囲むように徹底できているのかしらん?と思ってみていたら、すぐに理由は分かりました。一番最後の写真が決め手なのですね。

「まずは隗より始めよ」なのです。

1月9日【2年国語】詩の読解の面白さ

2年生は国語で詩の学習。おおくぼていこさんの『ねこのこ』という詩です。

ねこのこ

おおくぼていこ

あくび ゆうゆう

あまえて ごろごろ

たまご ころころ

けいと もしゃもしゃ

かくれても ちりん

しかられて しゅん

よばれて つん

ミルクで にゃん

一読した後、2年生に「この詩、意味分かる?」と尋ねると、「分かりませ~ん」という声が聞こえます。教室中に大きな「?マーク」が浮かんでいるのが目に見えるようです。

ここで担任が尋ねます。「『あくび ゆうゆう』ってどういう意味?」。

子どもたちは「眠くてあくびしている様子」など、イマイチな反応。

動作化を促しても、やっぱりよく分からないようです。

続いて担任は「『あまえて ごろごろ』は?」と訊くと、子どもは「人が怠けているみたいにごろごろしてる様子」「飼い主に甘えて、背中を床に付けながら体を右や左に動かしている様子」などこちらも詩の意味を十分に捉えているとは言えない反応。

さあ、この状況をどう打開するか!?

そこで、教師は「『たまご ころころ』はどういうこと?卵が自分でころころ転がるってこと?それとも猫が転がしているの?」と尋ねました。

子どもたちの意見は2つに分かれました。大多数は猫が転がしていると考えている様子。

「だってさあ、卵は自分では転がらないよ」と言うので、「じゃあ、この文は『猫が』卵を転がしているってことね?じゃあ、さっきの『あくび ゆうゆう』は誰があくびしているの?」と訊くと「猫があくびしているの」と満場一致の答え。

子どもたちは、どうやら各文の頭には『猫が』という主語が省略されていることに気付き始めたようです。

ここで、私がこの詩で最も難解と思う個所に突入します。

「『けいと もしゃもしゃ』ってどういう意味?」

すると一部の子は「毛糸がもじゃもじゃしているんだよ」とは答えたものの、大部分の子どもたちは「猫が毛糸で遊んでもしゃもしゃにしちゃった」と答えました。これらの答えを聞いて、丸い毛糸玉の触感がもしゃもしゃだと考えていた子たちも考えを改めたようです。

話し合いをしているうちに、全ての文の冒頭に書かれるべき主語(この場合は「猫が」)が省略されていて、各文の前半は猫の動作、後半は猫の動作の形容動詞であることに気付き、一気に読解が進んだのです。

これらすべての文の主語は隠されていたものの、実は「猫」に統一されていることが分かった時、何人かのお子さんが、「ああー、そうかあ」と腑に落ちた様子が見られました。

教室に浮かんでいたいくつもの?マークの風船がしぼんでいったのです。

子どもにとって、これは素敵な経験として長く記憶に残ることでしょう。

実は、この話し合いの冒頭から「これは子猫の話だから」と詩の内容を理解して発言した子がいて、他のお子さんでプリントに主語の猫をも含めて視写していた子もいて、それらのお子さんは多くを語りませんでしたが、今後は別の教材になったときに、学級全体の読解力の向上に資するために、このお子さんのように一人だけの気付きを他の子どもたちに如何に広げるかがこの学級の課題となるでしょうね。

詩の読解の面白さを感じた子どもたちが多かったのではないかしら。